Caribe

El Caribe se convierte en nuevo tablero de disputa entre Estados Unidos y Venezuela

El 14 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue de una fuerza naval en el Caribe. El Departamento de Defensa de Estados Unidos —al que Trump le cambió el nombre por Departamento de Guerra— argumentó que esta acción busca reforzar “la lucha contra los cárteles del narcotráfico que operan en la región”.

La medida se enmarca en la política de la administración de Donald Trump, que plantea el uso de la fuerza como herramienta frente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, hacia suelo estadounidense.

Pocos días después, el 19 de agosto, la Casa Blanca confirmó el envío de unos 4.000 efectivos a bordo de tres buques de guerra. Los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos equipados con el sistema de misiles guiados Aegis, tienen como tarea principal “vigilar las rutas marítimas” y detectar posibles “amenazas” en las proximidades de las costas venezolanas.

La reacción de Caracas fue inmediata. En respuesta, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, al afirmar que su país enfrenta amenazas “extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” por parte de Estados Unidos.

El 26 de agosto, el mismo día en que se conoció que Estados Unidos ampliaría su presencia militar en aguas caribeñas cerca de Venezuela, Caracas anunció una operación naval propia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirmó la medida y detalló que incluiría “un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (...), patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”.

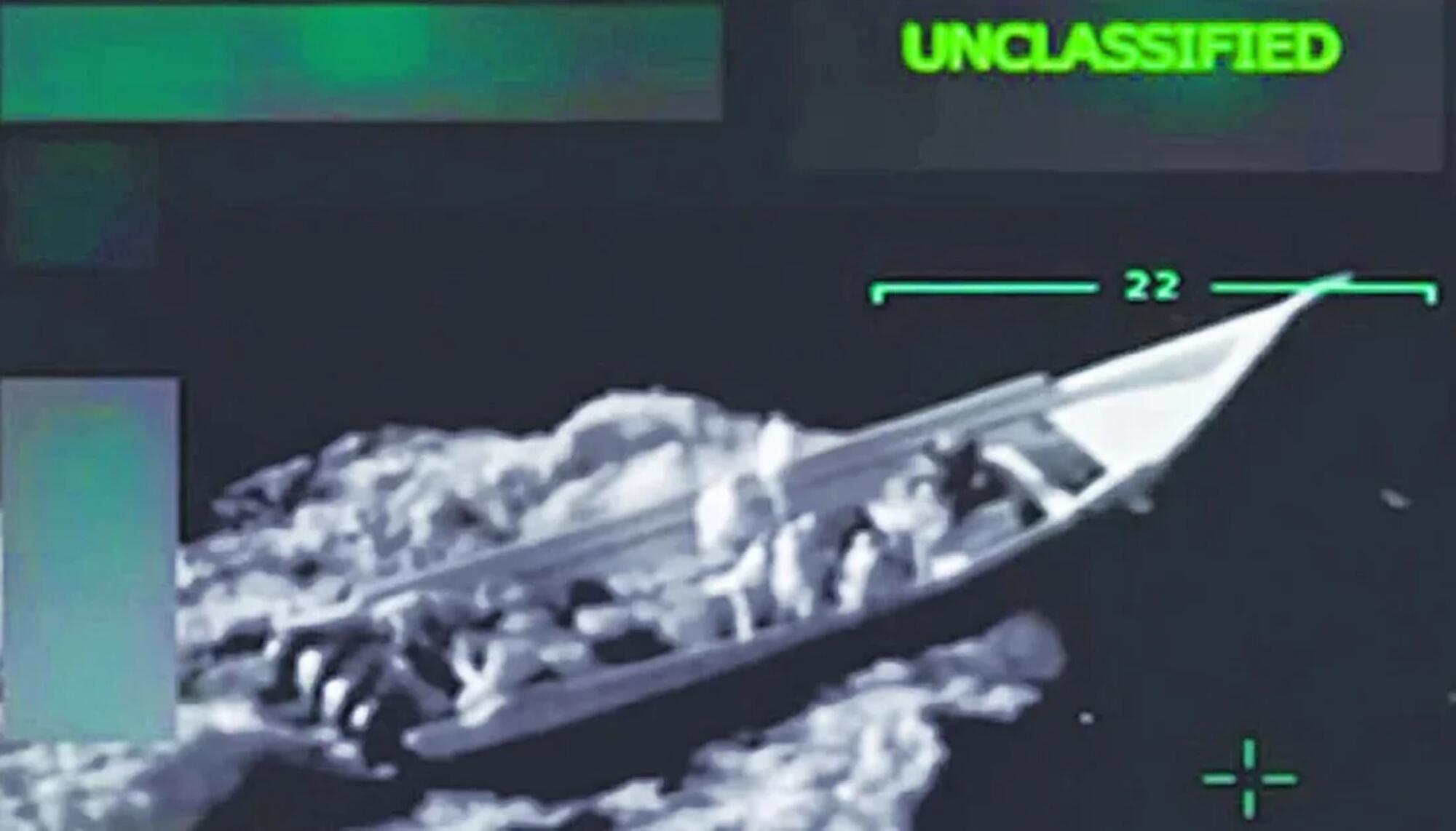

Una semana después, el 2 de septiembre, Estados Unidos informó que había matado a “11 terroristas” en un operativo en el mar Caribe. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que se trató de un “ataque letal” contra una embarcación “cargada con drogas” procedente de Venezuela.

Antes de la confirmación oficial, Donald Trump difundió imágenes del operativo y señaló que las fuerzas estadounidenses habían destruido una nave vinculada a la banda Tren de Aragua. “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”, afirmó el mandatario.

Pese a este panorama de extrema tensión, el analista en defensa y asuntos militares Luis Alberto Villamarín descarta la posibilidad de una invasión frontal por parte de Washington hacia el país caribeño. “Eso le significaría al Pentágono comprometerse en una guerra igual a la de Vietnam, Iraq o Afganistán”, dijo Villamarín en diálogo con El Salto.

Washington apela al discurso del narcotráfico para justificar una presencia militar que, en realidad, busca reafirmar su control estratégico en el Caribe, dice Manuel González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana

Villamarín sostiene que “Venezuela no tiene ninguna preparación mayor”. Si bien podría afectar inicialmente a alguna nave o aeronave de un eventual atacante, “sería muy poco frente a todo lo que le están desplegando al frente de sus aguas”.

Por su parte, el académico Manuel González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, sostiene que Washington apela al discurso del narcotráfico para justificar una presencia militar que, en realidad, busca reafirmar su control estratégico en el Caribe.

“No es solo contra Venezuela, sino un mensaje hacia otros actores globales como China, que tienen interés en esta zona”, explica González a El Salto.

Tensiones de larga data

Las tensiones actuales encuentran eco en una relación bilateral plagada de choques en las últimas dos décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, los vínculos entre Caracas y Washington han estado marcados por la confrontación ideológica. La desconfianza se profundizó tras el intento de golpe de Estado en 2002, al que sectores del chavismo acusaron a Estados Unidos de dar respaldo indirecto.

En los últimos años, la presión estadounidense se intensificó con sanciones económicas y acusaciones directas contra altos mandos venezolanos.

En 2020, la justicia de EEUU emitió un pedido de captura contra Nicolás Maduro y otros funcionarios por cargos de narcotráfico, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto. Posteriormente, el 7 de agosto, esa cifra fue elevada a 50 millones, comunicado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Washington sostiene que el mandatario venezolano lidera una supuesta estructura criminal vinculada al presunto Cártel de los Soles, una red que, según el gobierno de Trump, estaría integrada por militares venezolanos quienes facilitarían el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El propio inquilino de la Casa Blanca reavivó recientemente esas acusaciones, buscando vincular la actual tensión militar con la narrativa de la lucha contra el narcotráfico. Para Villamarín, esa estrategia tiene varias lecturas: “Un poco de publicidad de Trump para impactar a sus votantes, pero también un mensaje a China y Rusia de que, por más que se reúnan, Estados Unidos sigue teniendo control militar y geopolítico en América Latina”.

A la par del Cartel de los Soles, Estados Unidos también señala a la organización criminal Tren de Aragua de estar involucrada en el envío de drogas hacia Estados Unidos.

Washington sostiene que Maduro lidera una supuesta estructura criminal vinculada al presunto Cártel de los Soles. Ofrece 50 millones de euros a quién entregue pruebas que lo confirmen

Según Insight Crime, el Tren de Aragua es considerada la organización criminal más poderosa de Venezuela y una de las pocas con presencia consolidada fuera de sus fronteras.

Si bien Insight Crime señala que el Tren de Aragua “no es un grupo de tráfico internacional de drogas”, sino principalmente de extorsión y negocios ilegales, Estados Unidos vincula directamente el narcotráfico con esta organización.

Nacida en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, la banda evolucionó de ser una pandilla carcelaria a una red transnacional con operaciones en al menos ocho países de la región, entre ellos Chile, Perú y Colombia.

Se estima que cuenta con unos 5.000 integrantes y que su expansión estuvo vinculada tanto a la crisis penitenciaria como a la diáspora venezolana, aprovechando corredores migratorios para instalar esquemas de extorsión y control territorial.

El académico de la Universidad Javeriana sostiene que este tipo de operaciones marcan “una resignificación del papel militar de Estados Unidos en el Caribe”, en tanto reafirman que la región sigue bajo su esfera de influencia. “El Caribe vuelve a ser visto como un espacio geopolítico prioritario, y eso trasciende la coyuntura con Venezuela”, sostiene.

Geopolítica del petróleo y las rutas marítimas

Más allá de la retórica, uno de los trasfondos de esta crisis está marcado por la energía y el control marítimo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y, pese a las sanciones, continúa intentando abrir canales de exportación con destino a Asia y, de manera limitada, hacia empresas estadounidenses mediante licencias especiales.

El despliegue naval estadounidense tiene también una lectura ligada a la protección de las rutas comerciales. Una parte significativa del crudo venezolano que logra salir al mercado internacional transita por el Caribe hacia el Golfo de México.

El control de estas aguas, por lo tanto, trasciende la confrontación política y se inscribe en la competencia estratégica por recursos y acceso a mercados. En ese sentido, Manuel González recuerda que “el Caribe siempre ha sido visto como un espacio de control para Estados Unidos; lo fue en la Guerra Fría y lo sigue siendo ahora, con el Canal de Panamá como punto neurálgico del comercio global”.

“No es solo contra Venezuela, sino un mensaje hacia otros actores globales como China, que tienen interés en esta zona”, explica González a El Salto

Para Villamarín, el petróleo sigue siendo un factor central: “Mientras esté Donald Trump en el poder, el petróleo es fundamental. Él cree que todavía tiene mucho uso y que hay que explotarlo bien mientras se desarrollan energías renovables”, sostiene. Y agrega que “Estados Unidos quiere mostrar los dientes, controlar el petróleo de Guyana y el de Venezuela, con eso, es Washington quien pone las reglas de juego en las ventas y no la OPEP o China”.

¿Qué sucede en el resto del continente?

La crisis no solo suma tensión entre Caracas y Washington: también tiene reflejo en las reacciones de países de la región. En el Caribe, líderes como el de Trinidad y Tobago defendieron acciones contundentes, mientras Barbados, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, instó a una coordinación diplomática que preserve la estabilidad regional.

En Sudamérica, los gobiernos vecinos también fijaron posición. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el ataque estadounidense contra una lancha como un “asesinato” y advirtió que el rumbo de la relación bilateral dependerá del respeto al derecho internacional: “Si el Gobierno de Estados Unidos respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, afirmó que la situación se trata “como una disputa entre vecinos”, asegurando que Brasil mantiene una defensa activa en su frontera con Venezuela para proteger su soberanía y evitar verse arrastrado a la confrontación. “No quiero que nadie toque mi pared ni manipule el cableado frente a mi casa”, advirtió.

“La crisis evidencia una América Latina profundamente dividida políticamente”, señala Gonzalez. Mientras algunos gobiernos progresistas se muestran desconfiados de Washington, otros como El Salvador, Ecuador o Argentina lo ven como un garante de seguridad regional. “Esa división debilita cualquier intento de mediación colectiva”, concluye el experto.

En este escenario, tanto Washington como Caracas insisten en exhibir fuerza, sin dar el primer paso hacia una confrontación directa. La región observa con cautela, marcada por divisiones internas que dificultan una respuesta común y que refuerzan la incertidumbre sobre el rumbo inmediato de la crisis.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!