Museos

Pablo Martínez: “No se puede descolonizar los museos de uno en uno, hay que hacerlo en conjunto”

“En otoño de 2022 comenzamos un recorrido por los museos de Madrid en busca de aquello que denominamos ‘el pueblo”. Partíamos de la impresión de que, en nuestra cultura, visitar un museo suponía rodearse de imágenes del poder: de reyes y sus retratos, de nobles y sus ajuares, de paisajes sin labores; de la lglesia [...] el historiador E. P. Thompson ya decía que, si la clase dominante había sido la custodia de los archivos, estos debían ser expuestos a una luz satánica y leídos al revés. Con los museos de nuestro entorno no podíamos actuar de forma muy diferente”. Estas las líneas abren el ensayo En busca del pueblo (Akal, 2025), un estudio en el que los historiadores del arte Aurora Fernández Polanco (León, 1954) y Pablo Martínez (Valladolid, 1979) se han ido a buscar en 23 museos de Madrid a todos los que el proyecto moderno se dejó por el camino.

Lejos de querer simplemente inventariar las escasas apariciones del pueblo en las colecciones, su deseo era apuntar a la raíz colonial que sostiene la institución y, para quebrar su lógica, han depositado toda su confianza en la capacidad para generar conocimiento de los objetos considerados menores, cotidianos, “los de abajo”. Como quien va a El Rastro un domingo, rebuscamos con ellos en las salas del cubo blanco las piezas que puedan “desvelar el papel de los actores populares en el devenir de la historia” y nos sentamos a su lado en los escasos bancos, exhaustos, ante la persistencia de los discursos de la violencia. Aquí el pueblo desaparecido aborda dos siglos y desborda lo humano, se va en su busca a los espacios de menor protagonismo para enfrentar las ínfulas megalómanas. Todo ello para mostrar “lo que la institución madrileña muestra y oculta”, para entrenar la mirada “contra los olvidos programados”.

El primer objeto que nos habla en vuestro libro es un lienzo enrollado y olvidado inexplicablemente durante años en el sótano del Ministerio de Trabajo. Es la obra Una huelga de obreros en Vizcaya de 1892 ejecutada por Vicente Cutanda, ganador de la Primera Medalla de la Exposición de Bellas Artes. Escribís que, si el propio ministerio descuida de este modo las imágenes de huelgas y que si solo ahora, en 2021 concretamente, una pintura como esta se incorpora a colecciones como la del Museo del Prado, “hay una parte del pueblo que no asoma por mucho que vote”. ¿Cómo de hondo es este sesgo de clase que habéis encontrado en vuestro estudio?

Pablo Martínez: Yo creo que es evidente que nos íbamos a encontrar un sesgo de clase muy marcado porque los objetos de las clases populares rara vez tienen atención en los museos. Partíamos de esa suposición y uno de los ejercicios que hemos realizado ha tenido que ver con intentar ampliar este concepto de pueblo. No buscar un estereotipo o un cliché de lo que es el pueblo, que no respondiese a algo prefigurado por nosotras mismas.

Aurora Fernández Polanco: No íbamos a hacer una iconografía de lo popular, eso lo teníamos muy claro desde el principio, aunque también nos llamaba la atención por su escasez. A partir de ahí más que el pueblo empezamos a trabajar la idea de lo menor, de las cosas pequeñas, de lo que pasa desapercibido, de la copia, de lo que no está en primera fila. No insistir en la idea de pueblo, clase, trabajadores, “iconografía de todos aquellos que no”, sino jugar con la metáfora del pueblo para considerar qué pueblo puede ser una pequeña piedrecita que puede estar en el Museo Geológico o las tuercas en el Museo del Ferrocarril frente al vagón maravilloso que todo el mundo contempla. Siempre íbamos buscando por detrás, lo menor, lo desapercibido, lo humilde.

En vuestra visita al Museo Nacional del Traje señaláis, por ejemplo, cómo los cambios en el vestir se ligan a las revoluciones burguesas y “lo popular” suele aparecer como algo que está fuera del tiempo histórico.

P.M.: El Museo del Traje nos ha gustado especialmente, pero cuando lo visitamos nos llamaron mucho la atención unos paneles en los que aparecen todas las revoluciones, y son las burguesas. No hay ninguna referencia, por ejemplo, a todas las dinámicas de desposesión y explotación que surgieron en la Revolución Industrial. El textil tiene unas formas de producción en las que se ha ensayado el capitalismo desde sus orígenes, algo que alcanza nuestros días con la deslocalización y la explotación de empresas como Shein. Es verdad que en el museo, a partir de los años 60, se muestra la moda para las masas y ahí sí que aparece lo popular, pero en la parte más histórica, está muy clara la división, la historia es la de los burgueses y lo popular aparece como algo fuera del tiempo histórico. Si nosotros metodológicamente hemos apelado a la historia desde abajo, en el Museo del Traje se ve muy claramente cómo la historia se hace desde arriba. Pensar la historia desde abajo tiene que ver justamente con ese desacople.

A.F.P.: Lo que sí que es cierto es que en muchos de los pequeños museos la idea del traje de fiesta, por ejemplo, ancestral, por siempre para siempre, de la maña o de la mujer de Salamanca, es siempre el traje de una mujer pudiente. No era el traje de las mujeres de faena. Pocos trajes de faena encontrábamos. Se pueden encontrar hoy en algunos museos, como en el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas o en los etnográficos. Ahí sí que ves más lo que es la faena, lo que es la cocina, ese es otro pueblo, este sí que es el pueblo historizado.

En el Museo de Historia de Madrid no hay ni rastro de la primera o la segunda república. Hay mucho trabajo por hacer, y no solo para descolonizar los museos, sino para simplemente mostrar numerosos episodios de nuestra historia que están invisibilizados

Junto con la crítica a los museos que no están inmersos en ningún tipo de revisión decolonial o lo han hecho de forma insuficiente, desde el principio destacáis a todas las personas que sí que están trabajando por cambiar los discursos y los límites presupuestarios a los que se enfrentan para ejecutarlos.

A.F.P.: Absolutamente. La mayoría, mujeres muy preparadas que con poquísimo presupuesto sí que están trabajando en las tripas de ese monstruo cuya cara solamente vemos en los grandes museos. Y luego una cosa que siempre veíamos era montones de excursiones de mujeres, siempre mujeres, siempre mujeres. Hay mucha, mucha visitante femenina de una determinada edad que, bueno, a lo mejor en los grandes museos y sobre todo de arte contemporáneo se sienten expulsadas, ¿no?

P.M.: Hay museos que siguen conscientemente siendo construidos desde arriba. Si bien en los museos dependientes del actual Ministerio de Cultura hemos encontrado ese interés por la descolonización y el cambio de los relatos, más feministas, menos grandilocuentes, no sucede igual en los museos del ejército o en los municipales. Por ejemplo, el director del Museo Naval, el vicealmirante Marcial Gamboa, dice que no nos tenemos que avergonzar de nuestra historia, no tenemos que ser acomplejados... En el caso del Museo de Historia de Madrid, no hay ni rastro de la primera o la segunda república. Hay mucho trabajo por hacer, y no solo para descolonizar los museos, sino para simplemente mostrar numerosos episodios de nuestra historia que están invisibilizados.

En el capítulo sobre el Museo Naval, aparte de mencionar esta cita sobrecogedora del director defendiendo un museo “libre de complejos”, señaláis la importancia de cuándo inicia el discurso un comisariado. Por ejemplo, en este museo, el inicio de la historia comienza con la expansión imperial y se señala con un retrato de los Reyes Católicos. Y este discurso se trae al presente mostrando las efigies de los reyes actuales junto a buques de guerra. Decís que os tenéis que frotar los ojos ante el hecho de que estos discursos articulen algunos de los museos del país.

P.M.: Y no pasa solo en ese, también en el Museo de Historia de Madrid. La historia en España empieza con los Reyes Católicos, y no por cualquier razón, sino por el momento de la Conquista de América y también del final de la Reconquista, que es la definitiva expulsión de los pueblos árabes y judío. Eso es lo definitorio, por lo que podemos ver en muchos de estos museos de España.

A.F.P.: Sí. Esto lo vimos muy bien también en el Museo de San Isidro. Coincidió por entonces una exposición de Asunción Molinos Gordo en el CA2M, que hizo un trabajo precioso, un frottage sobre la antigua muralla. Entonces, fuimos buscando algo que no partiera de la época imperial colonizadora, otro tipo de Madrid, más ligado a otras culturas, como la árabe.

P.M.: No es normal que en España la historia empiece con los Reyes Católicos, ¿no? Y todo lo anterior es como lo bárbaro, lo primitivo. En estos museos que no están tan bajo la lupa de la crítica cultural se pueden ver con claridad muchas operaciones ideológicas que en otros museos no se ven de forma tan cruda y eso ha sido muy fascinante, ver esa ideología implementada en la cultura material y en la forma en la que se dispone. Por ejemplo, esta islamofobia. La historia de los pueblos de España no ha de comenzar tras el corte ficcional de la expulsión de los árabes o de los judíos o de la conquista de América. Hay muchas pervivencias posteriores, no fue una tabula rasa…

El capítulo que dedicáis al Museo de América lo tituláis “Gabinete del racismo ilustrado”, en palabras de Sandra Gamarra. Recordáis que se fundó durante la dictadura franquista en 1941 y que su objetivo era dar memoria de la labor misionera y civilizadora del Imperio Español en América. Esto nos lleva no solo hasta el discurso fascista del siglo XX, sino que emparenta con los de la extrema derecha contemporánea. ¿Cómo negociáis los discursos historiográficos de estos museos en relación con los de la ultraderecha?

A.F.P.: Con esa frase que decimos en el libro, “ni museos pequeños, ni grandes hombres” estamos defendiéndonos precisamente de esta apropiación del ayusismo de la “hispanidad” y de toda esta caterva de gente que se agarran a una bandera enorme, a un general enorme, a una victoria enorme. En contraste con esto, buscar las cosas pequeñas, las labores cotidianas, buscar lo que no se ve, pero que nos constituye e hizo que tuviéramos una buena vida a lo largo de la historia, eso sí que es algo feminista. Pero eso no interesa, lo que interesa precisamente es la masculinidad, los grandes hombres, que es justamente lo que nosotros hemos criticado en este libro.

Los objetos nos hablan continuamente en el ensayo, pero en otras ocasiones es como si no pudiesen hacerlo. En el Museo de América no podemos abstraernos de toda la violencia de la procedencia, igual que en el Museo de Antropología cuando se dedica una planta a cada continente y se borran culturas y tradiciones milenarias. ¿Qué hacemos con estos museos?

P.M.: Han sido museos muy difíciles. Creo que los Museos de Antropología pensados para conocer al otro deberían desaparecer porque cualquier transformación que se haga en el presente es actualizar el racismo. Yo he visto esto claramente en el Museo de África, en Bruselas. Extraen cosas, pero nos explican cómo viven en Senegal y eso a mí me parece muy racista porque es que aquí no explicamos cómo viven en Toledo, ¿sabes? O cómo viven en Sicilia.

A.F.P.: Ni en Senegal explican cómo vivimos nosotros aquí.

P.M.: Es una pregunta compleja pero una conclusión tentativa o especulativa es que no se puede descolonizar los museos de uno en uno, se tienen que descolonizar en conjunto porque las disciplinas a las que responden son disciplinas de la matriz colonial. No puedes descolonizar el Museo de América, el de Antropología o el Reina Sofía. Para hacer un programa de descolonización tendrías que desmontar estas disciplinas que responden a la matriz colonial y que imponen jerarquías que tenemos totalmente normalizadas.

La consecuencia de la exaltación del discurso de la Conquista está ligada a la ausencia de otro pueblo, el sometido y esclavizado por los imperios modernos europeos durante el Pasaje del medio y los inicios del capitalismo extractivista. Por supuesto, en esta empresa violenta, el Imperio Español tuvo una destacada y vergonzante posición. Pero a pesar de su ausencia, en los museos que visitáis sus espectros están en todas partes y un momento muy poderoso del libro es cuando se nos aparecen frente al escritorio del marqués de Remisa en el Museo del Romanticismo.

P.M.: Lo colonial no es solamente un tipo o un motivo, sino que aparece en las maderas, los marfiles, las piedras preciosas, el café, el tabaco. El marqués de Remisa, que además es doblemente extractivista porque él era accionista de las minas de Río Tinto, es una figura importante y nos parecía interesante mostrar algunos de estos rastros de lo colonial que están impregnados en nuestra cultura material. No solamente en aquello que podemos pensar más evidente, como son las máscaras o las momias de Atacama, sino estos otros elementos que forman parte de la forma de vivir burguesa. Esa mesa no es nada inocente porque en ella está contenida toda la plantación colonial de caoba de Belice, tiene contenida en ella toda una historia de esclavitud, de extractivismo y de explotación y aparentemente es una mesa inofensiva. No resulta tan violenta a simple vista como algunos objetos del Museo de América, pero sin embargo, probablemente, lo sea más.

La separación entre arte y artesanía es una cosa totalmente colonial, está dejando muchísimas prácticas de otras culturas en el cajón, en un segundo nivel

¿Creéis que alguna muestra de las que se han realizado recientemente ajusta cuentas de forma exitosa con el pasado colonial del país?

P.M.: Es que para mí la cuestión de la decolonización no es temática, tiene que ver con la episteme del propio concepto de “museo”. Por ejemplo, la separación entre arte y artesanía es una cosa totalmente colonial, está dejando muchísimas prácticas de otras culturas en el cajón, en un segundo nivel. La decolonización no es temática, no responde a una temática o lo que Aurora decía antes, no íbamos buscando la iconografía del pueblo, pues es que es lo mismo con lo colonial, no podemos buscar la iconografía de lo colonial, es la episteme del propio museo lo que hay que cambiar.

A.F.P.: La profesora Eva Fernández del Campo hace poco, en una conferencia en el Museo de Antropología, la primera pregunta que hacía al público era cómo es posible que todavía vivamos de esa separación entre arte y artesanía. Estas son las preguntas que, a mi modo de ver, son cruciales en este libro. En busca del pueblo es ir en busca, por ejemplo, de la no separación entre la cultura del genio frente a la artesanía popular.

En vuestro ensayo, el concepto de pueblo desborda lo humano y nos contáis cómo, por ejemplo, en el Museo Geominero, en una gran sala con vuestros cuerpos rodeados de fósiles, no podéis dejar de pensar en el impacto de la civilización industrial en el planeta, en la liberación de enormes cantidades de dióxido de carbono, en la tragedia ecosocial en la que estamos sumidos y en la total ausencia de cualquier alusión al Antropoceno en el museo.

A.F.P.: En el libro es una constante que nos preocupa, y si haces una historia desde abajo, más abajo que lo que extraemos de la propia tierra no hay. Más que el objeto en si, aquí nos fijamos pues en la materia, lo informe, lo que todavía no está hecho, pero que forma parte de un proceso simbiótico que, también, nos ha constituido como modernos. Donde todos dependemos de todos. Hemos rescatado esas palabras de Giner de los Ríos, “todo está en todo”.

Instituciones culturales

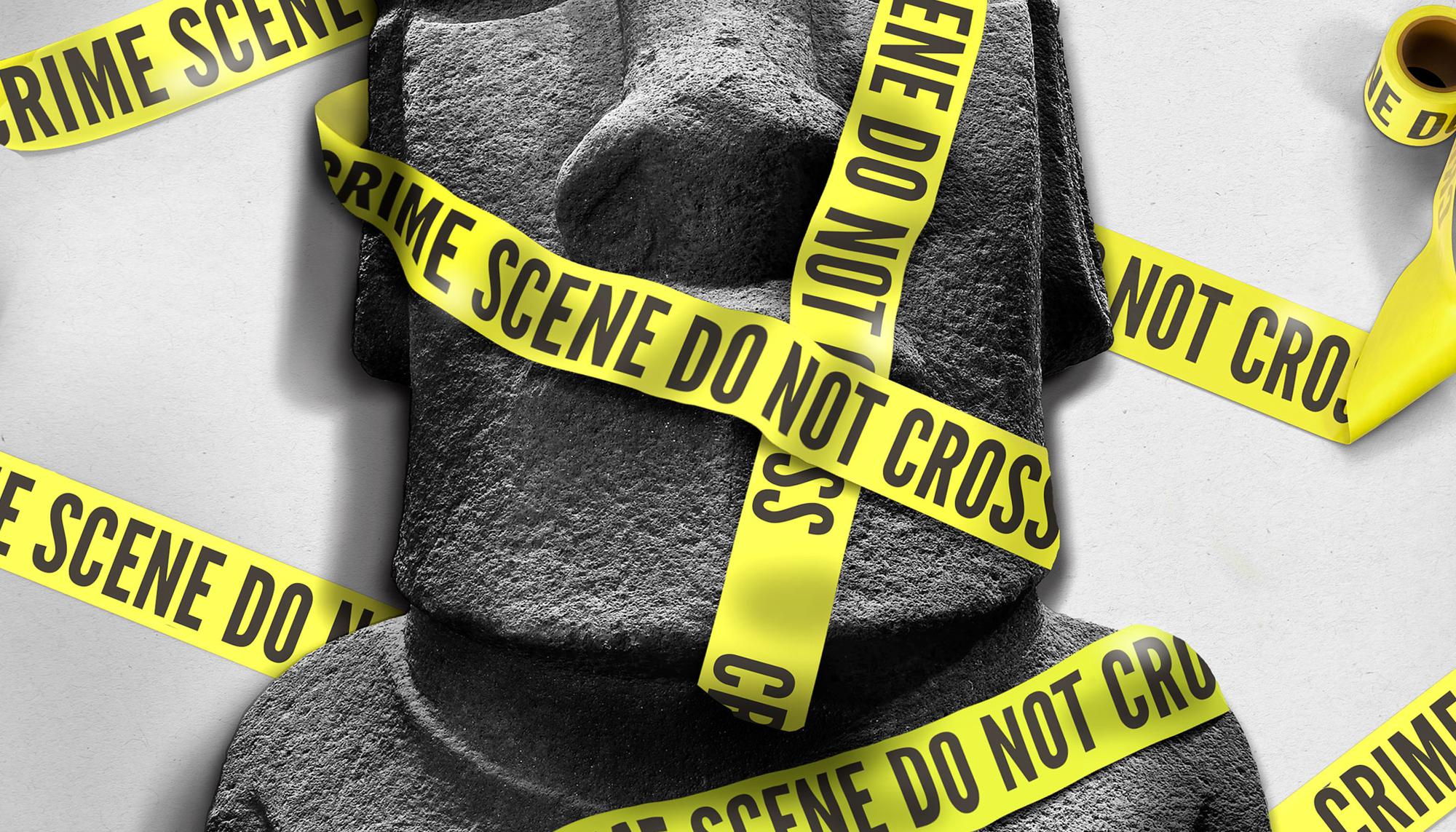

Descolonizar el museo: el arte de devolver lo robado

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)