Industria alimentaria

Cuando la comida devora el planeta

El sistema de producción y distribución de alimentos impone unas normas que no priorizan la salud ni la justicia, sino sus propios intereses. Los procesos de gentrificación alimentaria desplazan a la población y ahondan en las desigualdades sociales a través de la comida. Del reto de concebir la alimentación como derecho, y no como mercado, depende que la población tenga acceso a alimentos saludables y asequibles.

Injusticia alimentaria es constatar que en España existe un porcentaje relativamente alto de hogares en los que no todos sus miembros tienen un acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. También es seguir leyendo en los datos del último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la cifra total de personas infraalimentadas ha crecido de forma lenta pero continuada. Es ver a muchos campesinos del mundo expulsados de sus tierras y apartados de su papel de productores de alimentos, o ver despreciada y subestimada la importancia de la agricultura familiar y tradicional. Injusticia alimentaria es pensar que el alimento es una mercancía como otras o saber que lo que pones en el plato tiene consecuencias también a nivel de salud ambiental y sobre otras especies.

Así de profusa es la investigadora Monica di Donato cuando se le pide que defina el concepto de “injusticia alimentaria”. Injusticia alimentaria “es saber que la Amazonía está ardiendo porque los grandes agroproductores brasileños queman el bosque para liberar tierras al cultivo de la soja y así satisfacer el aumento de la demanda de parte de China y Europa”, dice remitiendo a los incendios que este verano devoraron una parte de la Amazonía en lo que se cree que fueron acciones provocadas.

Primer plato: BRASAS DE Amazonas

Los pirómanos serían grandes tenedores de tierras que deforestan las selvas para dar entrada a millones de cabezas de ganado y proporcionar materia prima para las multinacionales cárnicas más grandes del mundo, y ese modo condicional se apoya en datos macroeconómicos: la carne bovina y la soja genéticamente modificada son dos de los principales productos de exportación de la economía brasileña.Las cifras del desastre del fuego son aproximadas: el número de hectáreas quemadas supera los dos millones, en una zona que alberga 40.000 especies y de donde procede entre el 17 y el 20% del agua dulce del planeta. Unos números que, aunque suenen lejanos, conectan directamente con el norte global y, más concretamente aún, con nuestra cesta de la compra.

“Después de la gran crisis de 2008, muchos gestores de fondos y bancos de inversión se han centrado en la producción y comercialización de productos alimenticios”, dice Di Donato. El razonamiento es simple: la población mundial crece, las dietas cambian y las tierras donde producir alimentos para el consumo humano y la alimentación animal no son infinitas. “Ergo, el capital especulativo ve en la carrera hacia el control de las tierras cultivables, de la biotecnología y del control digital y satelital de la agricultura un horizonte de negocio muy atractivo”, dice Di Donato. “Además, en los últimos años, estas grandes corporaciones incrementan sus beneficios gracias a grandes fusiones y acuerdos en una carrera por el control del sistema alimentario, orientando desde el principio nuestros gustos y definiendo el sabor de lo que comemos”, sigue la investigadora de la fundación FUHEM, editora del dossier Gentrificación, privilegios e injusticia alimentaria (FUHEM, 2018).

En esa corriente global que conecta Brasil con nuestro frigorífico, las grandes empresas se centran en fases que acaparan el valor, fundamentalmente diseño y distribución, “mientras que la producción se la encargan a mercados más baratos, como los países del sur global”, advierte Nazaret Castro, del colectivo Carro de Combate. Castro, autora de La dictadura de los supermercados (Akal, 2017) explica cómo funciona la teoría del embudo en la industria alimentaria: los supermercados utilizan métodos de coacción y fijan el precio de los productos que compran, lo que provoca que los países compitan entre sí para garantizar mejores condiciones económicas a estas empresas.

Los tratados internacionales profundizan en esta presión sobre los precios, según señala también Marta Lozano, la directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que destaca el dumping de precios (vender a pérdida para eliminar la competencia) que se hace desde China e impone un tablero en el que “no jugar con esas reglas implica quedarse fuera del circuito tradicional de distribución”. “En esa dinámica se entiende que no exista, por ejemplo, un tratado vinculante a nivel internacional que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y medioambientales, pero sí que existan y proliferen acuerdos comerciales que blindan los intereses de inversores y empresas en otros países”, añade. Unas reglas del juego que alcanzan también la vida en los barrios.

Segundo Plato: Pescado GENTRIFICADOr

“La gentrificación alimentaria hace específico el proceso general de gentrificación”, explica el sociólogo Joshua Sbicca, profesor asistente de sociología en la Universidad Estatal de Colorado y autor de Food Justice Now!, deepening the roots of social struggle. Su investigación se centra en la comida. Porque en el comer, argumenta, se hacen específicas muchas luchas. Jardines de autocultivo que se convierten en caballos de Troya en barrios inmersos en procesos especulativos o pescado que se vende como producto de lujo en un barrio de pescadores son un ejemplo de cómo opera en lo concreto la “gentrificación alimentaria”. Y no, no es una tendencia de EE UU sino algo que ocurre aquí al lado, en tu barrio.“Es un fenómeno multifacético que cambia la clase de barrio y la demografía etnoracial, los paisajes alimentarios, las formas de alimentación y la vivienda”, cuenta a El Salto. Para Sbicca, el proceso de gentrificación alimentaria se da en dos sentidos. Por un lado, las comunidades pobres en ciudades de todo el mundo están experimentando los efectos nocivos de la escalada de la venta minorista de alimentos y los espacios de alimentos ecológicos que utilizan los desarrolladores para atraer nuevos residentes y aumentar el valor de las propiedades. Por otra parte, la comida misma está siendo gentrificada cuando alimentos culturalmente importantes para una comunidad se hacen cool y se vuelven inaccesibles para algunas personas.

Sbicca pone fecha al nacimiento de este concepto en su artículo “Alimentación, gentrificación y transformaciones urbanas”: en 2014, la bloguera feminista negra Mikki Kendall expresó en su cuenta de Twitter su cabreo por las consecuencias de que la comida característica de las comunidades pobres se pusiera de moda. En el artículo que siguió a estos tuits, Kendall vinculaba la comodificación de las culturas culinarias de comunidades pobres con cómo las comunidades de color deben afrontar cada vez mayores gastos en comida y vivienda.

Comida y vivienda. Dos necesidades básicas que Sbicca no puede ver desligadas y que ilustra con un ejemplo europeo: el del barrio de la Barceloneta, en Barcelona, y la paradoja de que, en un barrio que fue tradicionalmente de pescadores, comer pescado se haya convertido en una food experience para turistas. La transformación, explica, ha llevado décadas. El resultado pasa por convertir un barrio de clase trabajadora en uno lleno de viviendas, hoteles y opciones gastronómicas caras donde “la cocina más tradicional del barrio ha sido marginada mientras restaurantes de marisco al aire libre y bares de tapas tradicionales que venden platos de paella y camarones salteados superaron el mercado minorista de alimentos”.

“Esto muestra cómo hay un ciclo de retroalimentación negativa entre la inseguridad alimentaria y de la vivienda”, dice el investigador. Por el mismo proceso por que el pescado acaba siendo un lujo en un antiguo barrio de pescadores, en el estado mexicano de Michoacán el consumo mundial de aguacate ha encarecido esta fruta mexicana dificultando su presencia en la dieta de los michoacanos. De los millones de toneladas de aguacates que se producen en el territorio, más de la mitad se vende a los mercados internacionales, sobre todo el de EE UU. El éxito internacional del aguacate, que hoy nos acompaña todo el año, ha hecho que, en México, lo que era un ingrediente popular cada vez sea más costoso y que, además, se generen mafias en torno a su producción: la cadena francesa France 2 documentó en 2017 las amenazas de un cartel a los productores que, junto al uso de pesticidas tóxicos, llevaron a la cadena a hablar de “los aguacates del diablo”.

Pero la gentrificación alimentaria no es propia ni de EE UU ni de la ciudad-marca-Barcelona: “Está globalizada y tiene lugar en ciudades de muchos tamaños”, explica Sbicca. ¿Otros ejemplos? Ciudades como Alicante, París y Dublín, que han fomentado jardines de asignación tradicionales para que individuos y familias cultiven sus propios alimentos, se han visto en manos del mercado inmobiliario. Para Sbicca, la gentrificación alimentaria sería un subtipo de gentrificación verde: un proceso que pese a ahondar en las desigualdades y desplazar de los barrios a sus vecinos con rentas más bajas, suele concitar el consenso de autoridades, mercados y vecinos. “La comida no es suficiente para impulsar la gentrificación, pero proporciona señales a los turistas que desean consumir una versión de fantasía de un lugar como Barcelona. El resultado para los residentes es que abandonan estos distritos o se mudan a segmentos más marginales del vecindario a medida que aumentan rápidamente los gastos de comida y vivienda”, advierte.

Guadalupe Ramos, profesora en la Universidad de Valladolid y especialista en Sociología de la alimentación, añade una cara más al prisma de la gentrificación alimentaria al trasladar el concepto al mundo rural. “De alguna manera se puede hablar de gentrificación rural en el sentido de que el capital en un territorio condiciona o determina las prácticas de sus ciudadanos”, explica. “Los supermercados operan por la lógica de la rentabilidad económica, y no se van a un pueblo de 600 habitantes sino a los municipios de mayor concentración y donde acceden los habitantes de la zona”, dice.

Ramos llama a desterrar el tópico de que vivir en un pueblo equivale automáticamente a comer mejor y tener acceso a productos de proximidad. Los hábitos alimentarios, asegura, no son tan diferentes. Y los vecinos de las zonas rurales necesitan abastacerse de productos de supermercado.

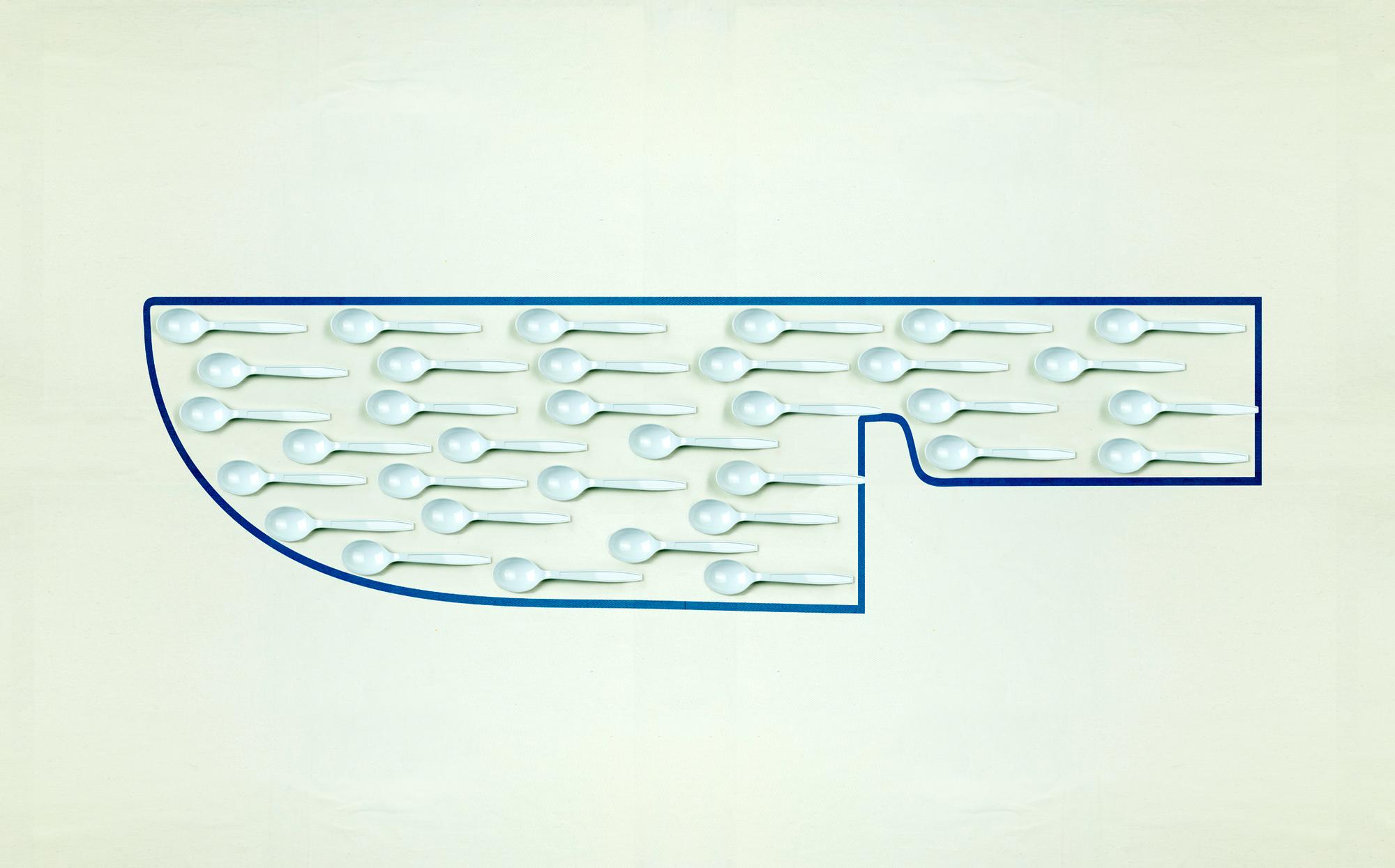

Ramos, que también forma parte del proyecto ‘Alimentación y estructura social’ del grupo de investigación de Sociología de la Universidad de Oviedo, ha utilizado el concepto de ‘desierto alimentario’ —un territorio en el que no hay comercios de alimentación o hay una escasez de ellos— para desentrañar las desigualdades que se dan en el acceso a los alimentos. Una desigualdad que opera en dos sentidos: por un lado, establece una brecha en tanto que los ciudadanos que viven en los llamados desiertos alimentarios no tienen las mismas oportunidades de acceder a alimentos saludables y asequibles. Por otro, las dificultades para mantener una dieta saludable pueden tener repercusiones directas en la salud.

El concepto de ‘desierto alimentario’ apareció en los años 90 de manera casual, cuando un residente de un barrio desfavorecido de una ciudad del norte de Inglaterra quería denunciar en la televisión la falta de inversión en el barrio y utilizó espontáneamente este binomio fantástico: ‘desierto alimentario’. Gustó a los medios y, de ahí, el interés pasó a los políticos, que empezaron a investigar en esta idea. Hoy, sin embargo, Ramos considera que el concepto de ‘desierto alimentario’ hace aguas porque “no deja de ser un concepto geográfico, y el hábitat no determina las características de la población de ese hábitat; la gente no es lo que es su hábitat”. En el qué y cómo comemos, dice, “intervienen muchos factores, no solo el geográfico; tienes que tener en cuenta el nivel económico, el nivel educativo, formativo, las prácticas de esa familia...”.

Postre supercooperativas

“El problema empieza cuando se deja de considerar la alimentación, y no solo el alimento, como un derecho para contemplarla como un gran negocio, es decir, cuando los intereses de las grandes corporaciones pasan a tomar el control, directa o indirectamente, de diferentes fases y eslabones del sistema alimentario mundial”, dice Monica Di Donato. Por ello, la solución pasa también por aplicar otras lógicas al acto cotidiano de comer.Así lo plantean, por ejemplo, las cooperativas La Osa y SuperCoop en los barrios de Tetuán y Lavapiés, en Madrid, que abrirán sus puertas en 2020. Para entender cómo estos proyectos subvierten las lógicas del mercado, basta conocer cómo se accede a ellos. Así, para formar parte de La Osa se pide a los futuros socios una aportación inicial de cien euros y trabajar tres horas cada cuatro semanas en el supermercado, cuenta Natalia Piotrowska, impulsora del proyecto. La Osa, explica, no hará reparto de dividendos a final de cada año entre sus accionistas. “Este modelo permite un ahorro en la compra mensual de aproximadamente un 20 % en los inicios, pero cuantas más personas integremos La Osa, más bajos serán los precios de los productos”, cuenta. En sus objetivos está el poder ofrecer productos a precios asequibles y que el precio no sea una barrera para consumir en su supermercado.

Las ideas de mercados cooperativos, aunque novedosas, no son nuevas. Pablo García Bachiller, de SuperCoop, explica que este proyecto se inspira en el supermercado Food Coop Park Slope que abrió sus puertas en 1973 en Brooklyn. Con ese proyecto como fuente de inspiración, pretenden abrir una superficie de 700 metros cuadrados en el piso de arriba del madrileño Mercado de San Fernando. “Queremos tener la mayor oferta de productos ecológicos y de producción cercana, al mismo tiempo que productos especialmente económicos de la industria alimentaria tradicional”, explica.

Frente a la gourmetización de los mercados de abastos, que han convertido el lugar en el que se iba a comprar fruta y verdura en meca de foodies para degustar ostras, iniciativas como estas han surgido a lo largo y ancho del Estado, no sin contradicciones y preocupaciones como la que señala Cándido Martínez, de la cooperativa gallega Arbore: “Un producto con sello ecológico podría ser producido en condiciones laborales tan aberrantes como cualquier otro”, dice, algo que se evita “conociendo a sus productores”.

Así lo resalta también Montse Ligero, productora local de la explotación familiar Yemaya en Marchena (Sevilla), que abastece a algunas tiendas ecológicas, como las dos que la cooperativa La Ortiga tiene en Sevilla, pero también a varios grupos de consumo. “Mi mayores compradores son grupos de consumo de venta directa. Yo soy la que decido los precios, no me los imponen”, afirma Ligero, quien acusa a las grandes superficies de hacer presión sobre los precios también a los productores ecológicos. “Ellos te dicen que te compran cantidades grandes para luego imponerte un precio. Si no tienes mucha venta directa, al final cedes”, concluye.

El camino es largo y el objetivo, ambicioso. “Claro que es posible la justicia alimentaria”, dice Di Donato. “¿Cómo? Atajando el problema de raíz y cambiando la narrativa dominante, que consiste en que el alimento es una mercancía y el mejor de los modelos para ‘gestionarla’ es el mercado capitalista, que regula su acceso a través de un precio”. Di Donato tiene casi tantas soluciones como definiciones de “injusticia alimentaria”, y todas pasan por repensar esa España vaciada que hace poco reivindicaba su dignificación en las calles. Como para Sbicca, las luchas en torno a la comida no son anecdóticas: “Si entendemos que el sistema alimentario es un sistema de sistemas, entonces esto significa que es una lucha que se extiende a la vida económica, política, cultural, social y ecológica”.

Los hábitos alimentarios, asegura, no son tan diferentes. Y los vecinos de las zonas rurales necesitan abastacerse de productos de supermercado.

Ramos, que también forma parte del proyecto ‘Alimentación y estructura social’ del grupo de investigación de Sociología de la Universidad de Oviedo, ha utilizado el concepto de ‘desierto alimentario’ —un territorio en el que no hay comercios de alimentación o hay una escasez de ellos— para desentrañar las desigualdades que se dan en el acceso a los alimentos. Una desigualdad que opera en dos sentidos: por un lado, establece una brecha en tanto que los ciudadanos que viven en los llamados desiertos alimentarios no tienen las mismas oportunidades de acceder a alimentos saludables y asequibles. Por otro, las dificultades para mantener una dieta saludable pueden tener repercusiones directas en la salud.

El concepto de ‘desierto alimentario’ apareció en los años 90 de manera casual, cuando un residente de un barrio desfavorecido de una ciudad del norte de Inglaterra quería denunciar en la televisión la falta de inversión en el barrio y utilizó espontáneamente este binomio fantástico: ‘desierto alimentario’. Gustó a los medios y, de ahí, el interés pasó a los políticos, que empezaron a investigar en esta idea. Hoy, sin embargo, Ramos considera que el concepto de ‘desierto alimentario’ hace aguas porque “no deja de ser un concepto geográfico, y el hábitat no determina las características de la población de ese hábitat; la gente no es lo que es su hábitat”. En el qué y cómo comemos, dice, “intervienen muchos factores, no solo el geográfico; tienes que tener en cuenta el nivel económico, el nivel educativo, formativo, las prácticas de esa familia...”.

Postre: supercooperativas

“El problema empieza cuando se deja de considerar la alimentación, y no solo el alimento, como un derecho para contemplarla como un gran negocio, es decir, cuando los intereses de las grandes corporaciones pasan a tomar el control, directa o indirectamente, de diferentes fases y eslabones del sistema alimentario mundial”, dice Monica Di Donato. Por ello, la solución pasa también por aplicar otras lógicas al acto cotidiano de comer.Así lo plantean, por ejemplo, las cooperativas La Osa y SuperCoop en los barrios de Tetuán y Lavapiés, en Madrid, que abrirán sus puertas en 2020. Para entender cómo estos proyectos subvierten las lógicas del mercado, basta conocer cómo se accede a ellos. Así, para formar parte de La Osa se pide a los futuros socios una aportación inicial de cien euros y trabajar tres horas cada cuatro semanas en el supermercado, cuenta Natalia Piotrowska, impulsora del proyecto. La Osa, explica, hará reparto de dividendos a final de cada año entre sus accionistas. “Este modelo permite un ahorro en la compra mensual de aproximadamente un 20 % en los inicios, pero cuantas más personas integremos La Osa, más bajos serán los precios de los productos”, cuenta. En sus objetivos está el poder ofrecer productos a precios asequibles y que el precio no sea una barrera para consumir en su supermercado.

Las ideas de mercados cooperativos, aunque novedosas, no son nuevas. Pablo García Bachiller, de SuperCoop, explica que este proyecto se inspira en el supermercado Food Coop Park Slope que abrió sus puertas en 1973 en Brooklyn. Con ese proyecto como fuente de inspiración, pretenden abrir una superficie de 700 metros cuadrados en el piso de arriba del madrileño Mercado de San Fernando. “Queremos tener la mayor oferta de productos ecológicos y de producción cercana, al mismo tiempo que productos especialmente económicos de la industria alimentaria tradicional”, explica.

Frente a la gourmetización de los mercados de abastos, que han convertido el lugar en el que se iba a comprar fruta y verdura en meca de foodies para degustar ostras, iniciativas como estas han surgido a lo largo y ancho del Estado, no sin contradicciones y preocupaciones como la que señala Cándido Martínez, de la cooperativa gallega Arbore: “Un producto con sello ecológico podría ser producido en condiciones laborales tan aberrantes como cualquier otro”, dice, algo que se evita “conociendo a sus productores”. Así lo resalta también Montse Ligero, productora local de la explotación familiar Yemaya en Marchena (Sevilla), que abastece a algunas tiendas ecológicas, como las dos que la cooperativa La Ortiga tiene en Sevilla, pero también a varios grupos de consumo. “Mi mayores compradores son grupos de consumo de venta directa. Yo soy la que decido los precios, no me los imponen”, afirma Ligero, quien acusa a las grandes superficies de hacer presión sobre los precios también a los productores ecológicos. “Ellos te dicen que te compran cantidades grandes para luego imponerte un precio. Si no tienes mucha venta directa, al final cedes”, concluye.

El camino es largo y el objetivo, ambicioso. “Claro que es posible la justicia alimentaria”, dice Di Donato. “¿Cómo? Atajando el problema de raíz y cambiando la narrativa dominante, que consiste en que el alimento es una mercancía y el mejor de los modelos para ‘gestionarla’ es el mercado capitalista, que regula su acceso a través de un precio”. Di Donato tiene casi tantas soluciones como definiciones de “injusticia alimentaria”, y todas pasan por repensar esa España vaciada que hace poco reivindicaba su dignificación en las calles. Como para Sbicca, las luchas en torno a la comida no son anecdóticas: “Si entendemos que el sistema alimentario es un sistema de sistemas, entonces esto significa que es una lucha que se extiende a la vida económica, política, cultural, social y ecológica”

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63937444425 2000w)

.jpg?v=63937444425 2000w)