Literatura

Cruzador de fronteras: Rubén Medina, un infrarrealista en Sevilla

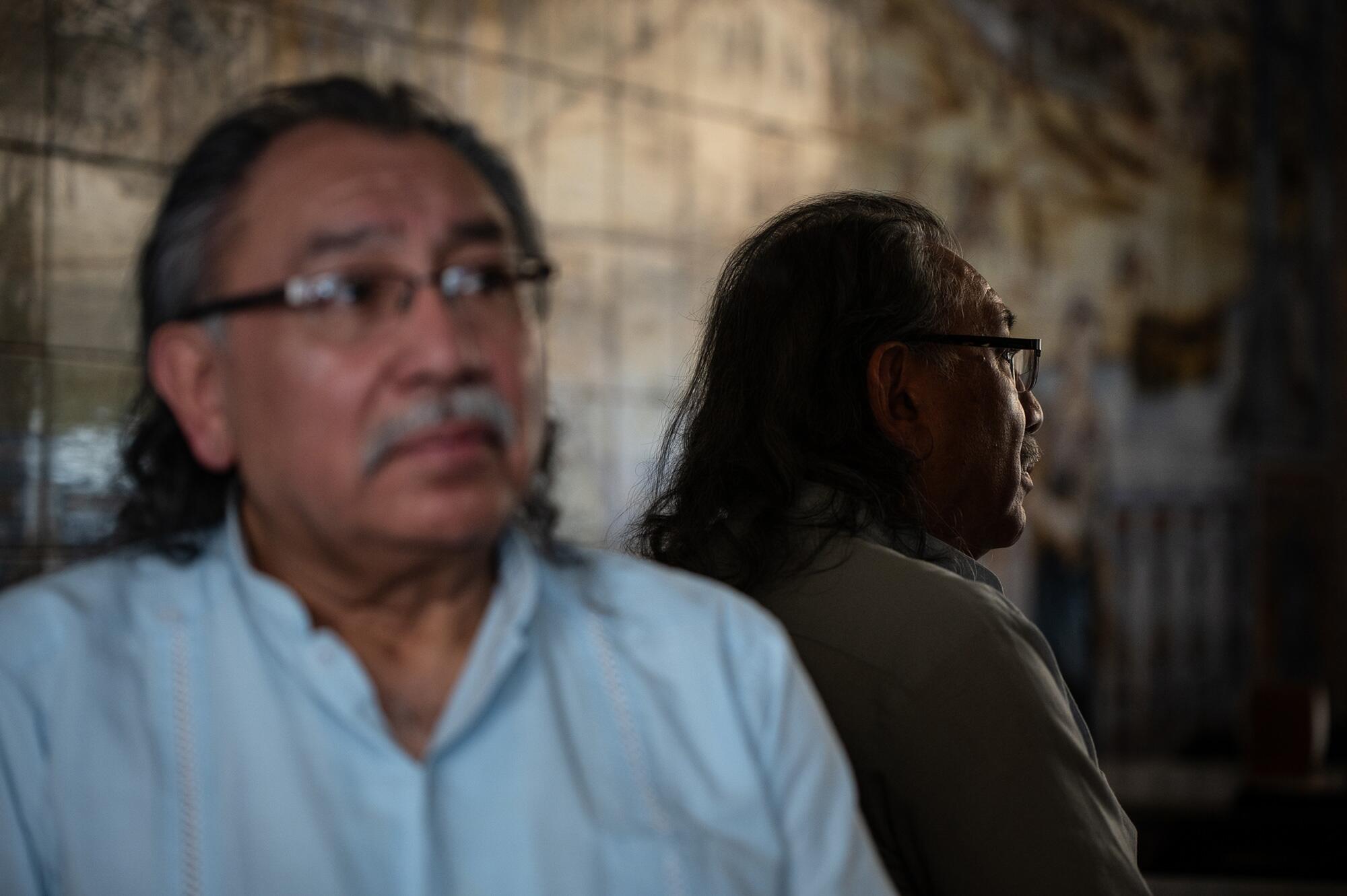

Rubén Medina (Ciudad de México, 1955), un poeta chicano, espera justo al lado del Arco de la Macarena. Medina es el autor de Aquel Quetzalcóatl se fue pa’l norte, poeta, traductor, académico y editor de la revista Correspondencia infra (1977), una gran prueba de que el “real visceralismo” sí que existió. Ha aceptado la “conversa” en el Bar Plata para hablarnos de su libro Los perdidos, publicado en el año 2021 por la Editorial Ultramarina C&D. Medina es memoria viva de una época y un movimiento literario subversivo que se opuso a las mafias culturales del México setentero. La escena es totalmente surrealista, o mejor dicho: infrarrealista.

Los días 22 y 23 de mayo se realizó en la ciudad de Sevilla un encuentro insólito: “La Carbonería Infra”, donde se presentó el libro Los perdidos de Rubén Medina y La historia nos absorberá de Mario Santiago Papasquiaro (2023, Ediciones Sin Fin), que celebró —en parte— el 70 aniversario de este último. El evento sucedió en la capital andaluza, casi cincuenta años después del surgimiento del infrarrealismo, un movimiento literario mexicano nacido a finales de 1975 en la Ciudad de México, fundado por Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, en el que también participaron Rubén Medina, Bruno Montané Krebs, Pita Ochoa, José Peguero, Piel Divina o Mara Larrosa. Grupo ficcionalizado como “real visceralismo” por Bolaño en la novela —ahora de culto— Los detectives salvajes (Anagrama, 1998).

El trabajo de Rubén Medina, y los infrarrealistas aún activos, ha sido rescatar todo ese material que comprueba la relevancia histórica de un movimiento contrahegemónico, invisibilizado durante muchos años por la “cultura oficial” hasta hace un tiempo, más o menos reciente, prueba de ello es la antología cuya selección e introducción también estuvo a cargo de Rubén Medina, Perros habitados por las voces del desierto. Poesía infrarrealista entre dos siglos (México 2014, 2016, Lima:2015, Santiago: 2018). Un trabajo fundamental para leer la obra de casi una veintena de poetas infras, cuyo trabajo ha sufrido una constante “violencia epistémica” a manos de algunos críticos y escritores del régimen, esos trabajadores del oficialismo mexicano.

¿Cuál ha sido tu papel en el infrarrealismo y cómo ha impactado en tu vida?

El infrarrealismo nos interesó a nosotros porque planteaba una posición contra la institución, contra el poder literario, y la manera en que operaba, y esa ética informa nuestra vida personal. Entonces te puedo decir que la ética del infrarrealismo siempre ha estado muy presente en mí en mi trabajo. Yo soy profesor universitario desde hace 30 años y toda la cuestión ética me ha servido para posicionarme y marcar que en las instituciones también hay márgenes, no necesariamente necesitas ser cómplice u operar como opera la institución, o como operan los grupos dominantes en la institución, entonces yo creo que el infrarrealismo ha sido una parte muy central, en mi modo de ser, en mi perspectiva y —en cierto momento— tomando decisiones, ver cómo me posiciono.

¿Cómo fue el fenómeno de desplazamiento y “desterritorialización” conocido como “diáspora infrarrealista”?

En el infrarrealismo hubo esta manera de distanciamiento de la propia cultura oficial, y eso es lo que el extranjero vive cuando llega a otro lugar, que es este proceso de “desterritorialización” que es básicamente este distanciamiento de la cultura, de los códigos de la cotidianeidad de un lugar, ya vivíamos eso en la Ciudad de México, de hecho, es muy irónico que Bolaño titula la primera parte de su libro Los detectives salvajes como “Mexicanos perdidos en México”, esta es la idea del mapa y de la brújula, se ha alterado, en cierta manera, internamente, éramos unos desterrados. La otra fue que había en algunas personas un sentimiento de que tenían que salir de México, buscar otros espacios, otros entornos donde pudieran sobrevivir y hacer lo que querían. Entonces, se empiezan a ir, primero se fue Bruno en el 76, después Mario y Roberto en 1977, yo me voy en 1978. Entonces digamos que buscamos otros entornos y vemos que en la Ciudad de México nos interesaba traer las nuevas corrientes a los jóvenes, la joven poesía, a que se conociera en México. Después nos vamos afuera, pero México sigue siendo uno de nuestros centros.

Yo me salí porque no veía un lugar propicio para poder seguir viviendo, era una sociedad muy corrupta, era de crear estos grupúsculos de mutuo apoyo para hacer una carrera, las amistades como una movilidad, de publicar, etc. Y francamente para mí era muy difícil hacer eso, el infrarrealismo me creaba todo un espacio donde yo sentía que era un espacio donde se podía respirar mejor, la otra razón es que yo tenía una compañera de Estados Unidos, y entonces ella quería regresar, estudiar, y yo me fui con ella, pensando que íbamos a estar ahí poco, que luego nos iríamos a España o a Francia. Pero llegué y empecé a ver cosas de Estados Unidos que yo no veía desde México, desde afuera. Y entonces fui, poco a poco, involucrándome en actividades culturales, en el mundo chicano y ahí me fui básicamente quedando, y donde yo pude respirar mejor, todo un proceso de reaprender y de estar abierto a muchas experiencias que no hubiera tenido, salir de México fue aprender de mí, aprender de México, tener un distanciamiento para ver las cosas.

Si tú ves de las personas que he mencionado, Bruno Montané, Roberto, Mario Santiago, yo; está también Rosas Ribeyro, Claudia Kerik, ella se fue a Jerusalén, entonces están los que se quedaron fuera y los que volvieron a México. Rosas Ribeyro nunca volvió, se fue a Francia y luego a Barcelona, Roberto siempre estuvo en Barcelona, Bruno hasta la fecha está en Barcelona. Piel Divina se fue a París, y allá vive, viaja a México, pero se quedó allá. Y yo que estoy en Estados Unidos, hay toda esta “diáspora” de los infras que se fueron y están los que se quedaron en México, hay mucho diálogo, mucho contacto entre nosotros.

La experiencia de migrante para mí ha sido muy rica, en el sentido de que me ha permitido conocer, acceder a, ser parte de, una cultura que no hubiera podido realizar en México

¿Cuál ha sido tu proceso vital y literario, desde la migración, en la conformación de tu propuesta desde los márgenes, la identidad chicana y el uso del spanglish en tu poesía?

La experiencia de migrante para mí ha sido muy rica, en el sentido de que me ha permitido conocer, acceder a, ser parte de, una cultura que no hubiera podido realizar en México. Siempre me ha interesado la literatura norteamericana, la poesía, la narrativa, sobre todo la música, el rocanrol, siendo un joven que iba a los “hoyos funkys”, que en los años 70 vivió lo que se llama la onda chicana, conocer todos los hoyos, los huecos, lo que no llega, la gran riqueza de la producción de las minorías, de los negros, los asiáticos, los latinos, de las mujeres, lo que llegaba a México era muy poco. Para mí eso era una gran riqueza, de tener acceso. Una de las cosas mas importantes fue descubrir que veníamos de una tradición muy eurocéntrica; en cuanto a la escritura, la manera de ver el poema, las imágenes, quizás los primeros meses que llegué a Norteamérica, me toco a ir a ver, uno de los primero que escuché fue a Amiri Baraka, Leroy Jones, una parte de la generación beat, estuvo muy ligado con Diane di Prima. Para mí fue descubrir todo esto que era la oralidad, que funciona más a nivel de ritmos, y no tanto a la construcción de metáforas, de imágenes, eso por un lado, la otra fue ir a otro recital, donde había un grupo de jazz, ver que esa banda estaba compuesta de un asiático, un negro, un latino, una mujer, y tocaban jazz y subió un poeta, agarra un libro y lee un poema, y era ver cómo ligar la música a ese poema, pero luego empieza a improvisar, y empieza a cambiar metáforas, y empieza a leer versos, y era ver cómo es que tú puedes hacer que un verso de un poema pueda tener una secuencia rítmica con otro verso de otro poemario, y luego dejarlo, improvisar y seguir, me hizo pensar en el poema como un texto cerrado, como un texto que no le falta nada, el punto final, la ruptura del verso que es muy visual, como lo vemos en la página al romper con ese fetichismo. Era, por un lado, la ruptura del poema como un fetiche, y la otra era la improvisación y la idea del performance, que tú haces un performance del poema, eso me pareció que era muy importante, lo importante ahí es el contacto con la gente, de qué manera el lugar tiene la propia vida, y te estás alimentando de lo que la gente dice, incluso de su silencio, todo eso me empezó a ampliar mi manera de ver la poesía. En ese tiempo, en 1980, quería hacer una antología de poesía, en ese tiempo ni siquiera existía la noción del multiculturalismo, yo pensé “voy a hacer una antología de mujeres y de poetas negros, asiáticos, etc”. En ese tiempo pude volver a la universidad, entonces dejé este proyecto y lo vine a retomar varios años después, en la traducción.

¿En lo que actualmente estás trabajando?

Ahora, de hecho, está en la etapa de producción, una antología de mujeres poetas, Impermanencias es el título provisional, son quince poetas. En ese momento no pude hacer ese proyecto. La otra cuestión que sucedió es este contacto entre el español y el inglés, y noté que en mi propia experiencia y la experiencia de muchas otras personas migrantes latinoamericanos, la mezcla de idiomas se hace por una razón básicamente cotidiana, y la otra es intencional.

Lo que a mí me interesa es romper binarios, ni inglés ni español, creas un tercer espacio, el de la gran posibilidad, el de la transformación, un espacio del futuro, un espacio medio utópico, pero también es una manera de desafiar a la gente que es monolingüe

La cotidiana es cómo se desarrollan los lenguajes, todo lenguaje viene de la mezcla, cuando estoy hablando, en el tren del habla, no recuerdo una palabra en español, la recuerdo en inglés y la uso en inglés, entonces ya hago ese intercambio, si estoy con una persona como yo, con una experiencia bilingüe, podemos estar hablando you know back and forward without noticing, y así se da, y nos entendemos perfectamente, entonces de qué manera eso que sucede a nivel cotidiano, uno acepta o dejamos que suceda en la propia escritura, que es la idea de intervenir los espacios, la manera de crear entrecruzamientos, quizás imitar la idea del viaje, de movernos, o la idea de vivir en un borderline, cuando uno vive en una zona entre fronteras, siempre estás entre nuevos espacios, en los que a veces estás más acostumbrado a estar en otros espacios. En el sentido en que uno se vuelve un “cruzador de fronteras”.

Eso pasa mucho en el idioma, entonces yo empecé a ver la cualidad estética del spanglish, y de la posibilidad de crear una poesía que emerge de mi propia experiencia lingüística, pero también hay una política en el sentido de que el español es una de las lenguas que se habla en Estados Unidos, es el segundo país en las Américas con hablantes en español, el primero es México, quiere decir que hay más hablantes de español en Estados Unidos que en Argentina, Colombia o Chile, eso es importante. Pero de todos modos es un idioma minoritario, es un idioma subyugado, entonces el español se convierte en un lenguaje de resistencia, que resiste el dominio angloamericano, el dominio gringo al usar el español. Si tú lees en español estás creando un binario nada más, entre los que hablan español y los que hablan ingles, entonces tú dices “me voy con los que hablan español”, creas una comunidad, pero lo que a mí me interesa es romper binarios, ni inglés ni español, creas un tercer espacio, el de la gran posibilidad, el de la transformación, un espacio del futuro, un espacio medio utópico, pero también es una manera de desafiar a la gente que es monolingüe, si leo y la gente no entiende inglés es su problema; si no entienden español es su problema, pero tampoco crear un binario. La idea es la mezcla, ir hacia un tercero, estoy pensando que ese modelo se puede aplicar a muchos países, donde hay otras lenguas, “lenguas menores” piensa en México donde hay muchísimas lenguas indígenas, y siempre están muy en el margen, entonces es de cómo se trata de romper ese monopolio.

Ahora hay otro aspecto en cuanto al proceso creativo, muchas veces el poema me sale en español y va en español, otras veces en inglés, pero cuando a veces me sale bilingüe, así lo dejo. Pero luego hay otro aspecto que es intencional, hacer un poema así para joder, para desafiar, hay un proceso orgánico y otro proceso intencional.

Hablar con Rubén Medina es hablar con ese tercer espacio, una suerte de resultado ya no de una forma de pensar dialéctica, más bien desde una trialéctica, precisamente rompiendo primero la idea de monopolio, luego el pensamiento binario y finalmente creando nuevos entornos para la creatividad, precisamente el trabajo de la poiesis, desde su noción más radical. Recordando el libro El motor del deseo. Dialéctica y trabajo poético (1987) del horazeriano Enrique Verástegui: “La función última de la literatura es la destrucción de lo viejo”. Así las vanguardias históricas lo han propuesto y las neovanguardias lo han asimilado. En una mirada veloz: la poesía está movida por el deseo y la literatura es el motor de la historia.

¿Cuál consideras que es la relevancia del infrarrealismo en los tiempos convulsos actuales que vivimos y en el panorama literario global?

Empezaría por una parte más sencilla y notable, y es que los jóvenes poetas se han interesado desde hace ya dos décadas o más en el infrarrealismo, y se han interesado porque les han gustado las perspectivas, la idea de cómo vivir en el margen, en los escritos de varios poetas, principalmente de Mario Santiago Papasquiaro, entonces lo que se plantea ahí es una alternativa a la cultura dominante, ver la literatura como formas de resistencia y vida no normativa, y pienso que a largo plazo, hay dos relevancias, o dos propuestas de vanguardias.

Por un lado, es “ser rebelde” tratar de revolucionar el arte y luego ser parte de la institución, cómo un movimiento termina siendo institucionalizado, esa es una vertiente, se es rebelde cuando se es joven, transforma uno las cosas y después se vuelve igual de tradicional.

La otra es ni siquiera llegar a ser parte de la cultura dominante y seguir ejerciendo propuestas o seguir ejerciendo una resistencia, y yo pienso que por ahí va el infrarrealismo, el truco es ¿qué hacemos nosotros con nuestros propios miembros del infrarrealismo?

Una gran clave es Mario Santiago, ¿queremos que Mario sea reconocido por la literatura mexicana? No, en absoluto, yo no. Yo creo que Mario Santiago tampoco, ¿queremos que se vuelva como una voz del “gran poeta” y que se desligue del infrarrealismo? Tampoco, es un poco cómo nosotros los vamos presentando, circulando, ese quizás es el gran trabajo que tenemos, y la relevancia sería cómo mantener al infrarrealismo con una vigencia transformadora.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63934996061 2000w)

.jpg?v=63934996061 2000w)