Política

La cuestión postcolonial: hacia la (de)colonialidad de la Academia

En abril de 2021, treinta y siete senadores republicanos liderados por Mitch McConell demandaron al Departamento de Educación estadounidense por promover la revisión de la historia de Estados Unidos, incorporando la enseñanza del genocidio de los nativos y las atrocidades de la esclavitud. McConell escribe: “los estadounidenses no hemos elegido que se enseñe a nuestros hijos que nuestro país es inherentemente malvado”. Los republicanos denunciaron también la incorporación del Proyecto 1619 al currículo académico, cuyo fin era enseñar la historia a partir del desembarco de la primera naviera de esclavos a las costas de Estados Unidos en agosto de 1619, en lugar de fijar el punto de origen en 1776, cuando los padres fundadores declararon la Independencia. Recordemos que este proyecto partió de un enfoque postcolonial en 2019, y que había ganado el premio Pulitzer antes de contar con la colaboración del The New York Times.

En esta misma línea, en los últimos años observamos un interés creciente por los estudios postcoloniales, gracias a la capacidad de “desplazar el centro” del conocimiento que han demostrado los pensadores postcoloniales. Si bien es cierto que en el Estado español la cuestión postcolonial ocupa un lugar marginal en el circulo académico, debido, seguramente, a la poca tolerancia hacia la revisión del legado colonial propio. Al contrario, en Francia la flexibilidad intelectual ha normalizado, paradójicamente, el rechazo ―con un cierto fervor nacionalista― de las teorías postcoloniales, alegando que peligran los valores republicanos que descansan sobre un “fundamentalismo” universalista. Esa postura es claramente defendida por intelectuales como Jean Loup Amselle en L’Occident décroché (Occidente descolgado) o Pièrre Manent en Démocratie sans Nations? (¿Democracia sin naciones?). Antes incluso de que fuera mediatizada por Éric Zemmour.

Ahora bien, ¿qué entendemos por teorías postcoloniales? ¿Cuáles son las principales corrientes y en qué se diferencian?

De entrada, conviene aclarar el uso abusivo y, por lo tanto, la confusión que se da alrededor del término postcolonial, que es, hay que precisarlo, un concepto inicialmente acuñado en inglés por pensadores asiáticos (principalmente de India y Pakistán) para describir un nuevo paradigma en la crítica literaria y los estudios comparados. Teniendo en cuenta la dimensión etimológica, hay que subrayar que el termino español “postcolonial” (después de la colonización) nos induce, a menudo, a una confusión conceptual.

Hemos de recordar que si el colonialismo se refiera a sistemas y mecanismos de dominación y exclusión de pueblos o grupos humanos ―en base a la raza, la religión, el sexo, la cultura y las formas de vida―, la “colonialidad” radica en la reproducción de pensamientos que refuerzan la conservación de sistemas epistémicos que legitiman este sistema de dominación. Lo que implica que el fin del colonialismo ―gracias a los llamados procesos de independencia política y al colapso de los regímenes segregacionistas― no se traduzca en la desarticulación de la colonialidad.

Teniendo en cuenta el riesgo de confusión, algunos académicos encontraron útil emplear dos términos según los fenómenos que se busca describir: postcolonial y post-colonial. De modo que “post-colonial” se refiere a la temporalidad que emana del fin de la dominación occidental (al menos aparentemente) sobre las sociedades colonizadas. Se acuña por primera vez en la década de los 70 para describir el declive del imperio colonial, con la emergencia de dos potencias (URSS y EEUU) que se posicionan como centinelas de la bipolaridad del mundo. Por su parte, como una fenomenología que surge, igualmente, en la segunda mitad del siglo pasado, “postcolonial” es impulsado por intelectuales y académicos de las excolonias, que adoptan un enfoque anticolonial y “subalternista” en sus investigaciones académicas y perspectivas epistémicas. No se tienen en cuenta, en este caso, las nociones ni los significados cronológicos, pues no se trata de un “después”.

Postcolonialismo

El postcolonialismo es un conjunto de teorías e irrumpió por primera vez en los departamentos de literatura comparada de las universidades occidentales, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. De ahí que la influencia del (post)estructuralismo en las teorías postcoloniales siga siendo notoria. Sus raíces filosóficas radican en los trabajos de Jacques Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault, Hannah Arendt, Frantz Fanon, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre otros; todo ellos preocupados por la institucionalidad del poder que descansa en la (auto)reproducción y la realización de las élites en sus relaciones con los individuos.

La interdependencia de los intelectuales occidentales y los no-occidentales determina la “ambivalencia” de la fenomenología postcolonial. De todas formas, debemos retener que el postcolonialismo debe aplicarse ―y se aplica― tanto a Occidente como a las sociedades no occidentales. Como paradigma, el postcolonialismo se caracteriza por el compromiso con un diagnóstico crítico de la dominación colonial y por el impacto de su legado en las continuidades históricas, las duplicidades miméticas y también las disruptivas en los sistemas de organización política y social de los pueblos. No obstante, conviene recalcar que lo occidental también se ha convertido en objeto de estudio para entender su ansiedad postcolonial, provocada por los cambios estructurales que ha sufrido en el encuentro con los otros pueblos.

El pensador postcolonial se posiciona en las fronteras epistémicas (occidentales y no occidentales) para generar un discurso descriptivo y prescriptivo a la hora de abordar las modernidades emergentes y el binarismo del capitalismo global. En este sentido, las corrientes postcoloniales abarcan diferentes campos académicos, como la literatura, la música, el cine, la antropología, la filosofía y la sociología. Se ocupan, pues, del estudio de las dinámicas sociales y políticas como de las creaciones artísticas. Al nivel práctico, las teorías postcoloniales articulan una política de resistencia a las desigualdades y se opone a la supresión de las opciones políticas mientras defienden las éticas humanistas que surgen de la globalización.

Los trabajos de Edward Said, en Orientalismo y Cultura e imperialismo, constituyen los textos seminales del postcolonialismo. En esas obras, Said analiza la narrativa producida por intelectuales occidentales sobre los otros pueblos y articula con lucidez una crítica del “vampirismo cultural” del eurocentrismo. Said destaca que el poder de hablar y escribir sobre los pueblos no europeos confiere al intelectual europeo la capacidad de humanizar a Europa y al europeo, mientras crea las condiciones de subjetividad exótica, la inferioridad, cosificación y mercantilización del asiático, africano o latinoamericano.

El postcolonialismo se caracteriza por el compromiso con un diagnóstico crítico de la dominación colonial y por el impacto de su legado en los sistemas de organización política y social de los pueblos

Pero es digno de mencionar que Said parte del trabajo de Michel Foucault en La arqueología del saber, basado a su vez en las teorías críticas de Nietzsche, para abordar un estudio metódico del pensamiento y el saber en Europa (sobre todo en Francia) y criticar las limitaciones epistémicas de ese eurocentrismo. Sin embargo, el enfoque de Said consiste en demostrar que el orientalismo, “llamémoslo estudios orientales, africanos, latinoamericanos”, es un evento europeo y solo existe en el imaginario de los intelectuales occidentales. Lo que le permite rechazar la idea que el occidental tiene sobre los otros pueblos.

Una década después de Orientalismo, Valentin-Yves Mudimbe publica The Invention of Africa: Gnosis philosophy and the order of Knowlegde (La invención de África: la filosofía de la gnosis y el orden del conocimiento). En él, Mudimbe realiza un trabajo archivístico sobre el conocimiento y el discurso sobre África para responder a dos preguntas cruciales: ¿hasta qué punto se puede hablar de un saber africano? y ¿en qué sentido ese saber es verdaderamente africano? Sin embargo, a diferencia de Said, para Mudimbe África es un evento y esa invención es aceptada incluso por el africano, que se ha apropiado de la “biblioteca colonial” en su proceso de (auto)confirmación identitaria y de construcción nacional postcolonial.

Mudimbe y Said brindan un respaldo, creando una caja de resonancia, para una producción intelectual en el campo del poscolonialismo. A partir de entonces, escapar a los clichés del eurocentrismo y abrir una brecha en la universalidad del conocimiento será el objetivo de los sucesores de Said.

Kadiatu Janneh se apoya en la perspectiva de Said y Mudimbe para escribir African Identities (Identidades africanas). Esta perspectiva postcolonial le abre el camino a Janneh para realizar con rigor una crítica de la mirada occidental sobre los pueblos africanos, pero también para ofrecer un nuevo espacio conceptual a partir del cual entender la raza, las naciones y las culturas africanas desde una dimensión etnográfica, aplicando los estándares del panafricanismo a las literaturas negroafricanas.

En Asia, más que en cualquier lugar, el postcolonialismo ha seguido empujando las fronteras epistémicas. Partiendo de las conclusiones de Said, Homi Bhabha acuñó los conceptos de “hibridez” y “mímesis” para actualizar el debate, discutiendo y revisando algunas asunciones del propio Said. Mientras tanto, Gayatri Chakravorty Spivak había profundizado en el concepto gramsciano de lo subalterno para explorar la idea de “subalternidad postcolonial”. Tras formar parte de los pensadores postcoloniales más importantes de los años 1970, Aijaz Ahmad se vuelve contra él mismo y habla de postcolonialismo literario en su ensayo The politics of literary postcoloniality (Las políticas de la literatura de postcolonialidad). Ahmad califa ese postcolonialismo como una corriente del postmodernismo para colonizar las expresiones literarias fuera de Occidente.

En África negra, mientras Anthony Appiah rechaza de lleno el postcolonialismo por considerarlo un mimetismo del postmodernismo, Mahmoud Mamdani y Achille Mbembe se posicionan como francotiradores y apuntan hacia la ambivalencia del fenómeno postcolonial caracterizado por los significantes coloniales de poder y autoridad en el África posterior a los procesos de independencia. Ambos abordan la noción de hibridez en el postcolonialismo planteando las cuestiones de las complejidades neocoloniales ante el choque de la hegemonía, la resistencia y el problema de la política sobre la sexualidad, que bifurca entre tolerancia y abjuración. De este modo, las cuestiones de género pasan a formar un pilar indiscutible del postcolonialismo en África negra.

Teorías feministas postcoloniales

Al tomar la palabra desde su subjetividad femenina, las pensadoras feministas postcoloniales excavan en las culturas indígenas y ponen sus lupas sobre los fenómenos postcoloniales para rastrear y evaluar las relaciones de género de manera crítica. En este campo, Writing Postcoloniality and Feminism (Escribiendo postcolonialidad y feminismo), de Trinh T Minh-ha, sigue siendo una contribución fundamental para el enfoque feminista postcolonial. Relativamente reciente, la obra colectiva de Reina Lewis y Sara Mills sobre Feminist Postcolonial Theory (Teoría poscolonial feminista), explora conceptos sobre la sexualidad, la religión y el poder en relación con la figura de la mujer en el Tercer Mundo. Especialmente, el capítulo seis, dedicado al ”Género y las relaciones espaciales postcoloniales“, es imprescindible para las investigaciones que pretendan seguir un enfoque feminista postcolonial.

Amina Mama, por su parte, acuña el concepto de “femocracy” (femocracia) para criticar la incorporación de la mujer en la política institucional en Nigeria (que podemos aplicar a África) sin la presencia de un espacio feminista. La femocracia, según ella, es un obstáculo para el desarrollo sostenible del estatus de la mujer en África post-colonial. A su vez, Fatou Sow parte de la observación de que el feminismo es una cuestión política para criticar el predominio de la masculinidad en el sistema político. En Gender, Field Experience, Method and Theory, (Género, trabajo de campo, métodos y teorías) Ifi Amadiume cuestiona los privilegios de la masculinidad y su impacto en los trabajos de campo, pero también las metodologías de investigaciones aplicadas a las ciencias sociales.

Denunciando esta hipermasculinidad, Akhona Nkekena había formulado su teoría de la descolonización del género, afirmando, como indica el propio título de su tesis, que No African Futures without the Liberation of Women: A Decolonial Feminist Perspective (No hay futuros posibles en África sin la liberación de la mujer: una perspectiva feminista decolonial). Nkenkena argumenta, así, que el proceso de transformación de género sigue siendo de lo más débil en las dinámicas africanas de progreso y emancipación. Señala que ello es la consecuencia de la estructura de un poder global inmutable y asentado sobre las jerarquías basadas en el género, la raza, la religión y la clase. Esta autora apunta que mientras que no se libere la mujer africana, hemos de admitir que al menos más de la mitad del pueblo africano sigue bajo dominación.

Las pensadoras feministas postcoloniales excavan en las culturas indígenas, para rastrear y evaluar las relaciones de género de manera crítica

Deconstruir e incluso destruir ese poder masculinizado es la propuesta de Amy Piedalue y Susmita Rishi. Para ellas la disrupción del Sur a través de la teoría feminista postcolonial sería la solución. Estas dos autoras subrayan la importante contribución intelectual de las académicas feministas a las teorías postcoloniales. El principal argumento que defienden se basa en la relevancia contemporánea del feminismo postcolonial como un corpus teórico y diverso que ofrece perspectivas analíticas que se extienden más allá de la post-colonia. Por todo ello, ponen el foco sobre las dinámicas de representación para contestar a las asunciones generales sobre el Norte y Sur global, en relación a las cuales podemos decir que las mujeres del Sur global están en todas partes y en ninguna.

Hemos de retener que, a pesar de las diferencias de puntos de vista y la dificultad de conciliar los enfoques, las feministas postcoloniales tienen un denominador común. Por un lado, no pretenden juzgar ni, mucho menos, vencer a las feministas europeas en el terreno de la dialéctica binaria ―algo que no podemos afirmar en el caso de sus colegas del Norte y de los hombres―. Por otro lado, todas confían que solo la superación de la mentalidad de dominación puede poner fin a la subyugación, materializando así la liberación de la mujer africana. Liberada, la mujer africana podrá abrir las vías para la emancipación de los pueblos africanos. Semejante perspectiva es ampliamente presente entre los actores culturales y activistas artísticos africanos, como es el caso de los cineastas.

Postcolonialismo y cinema

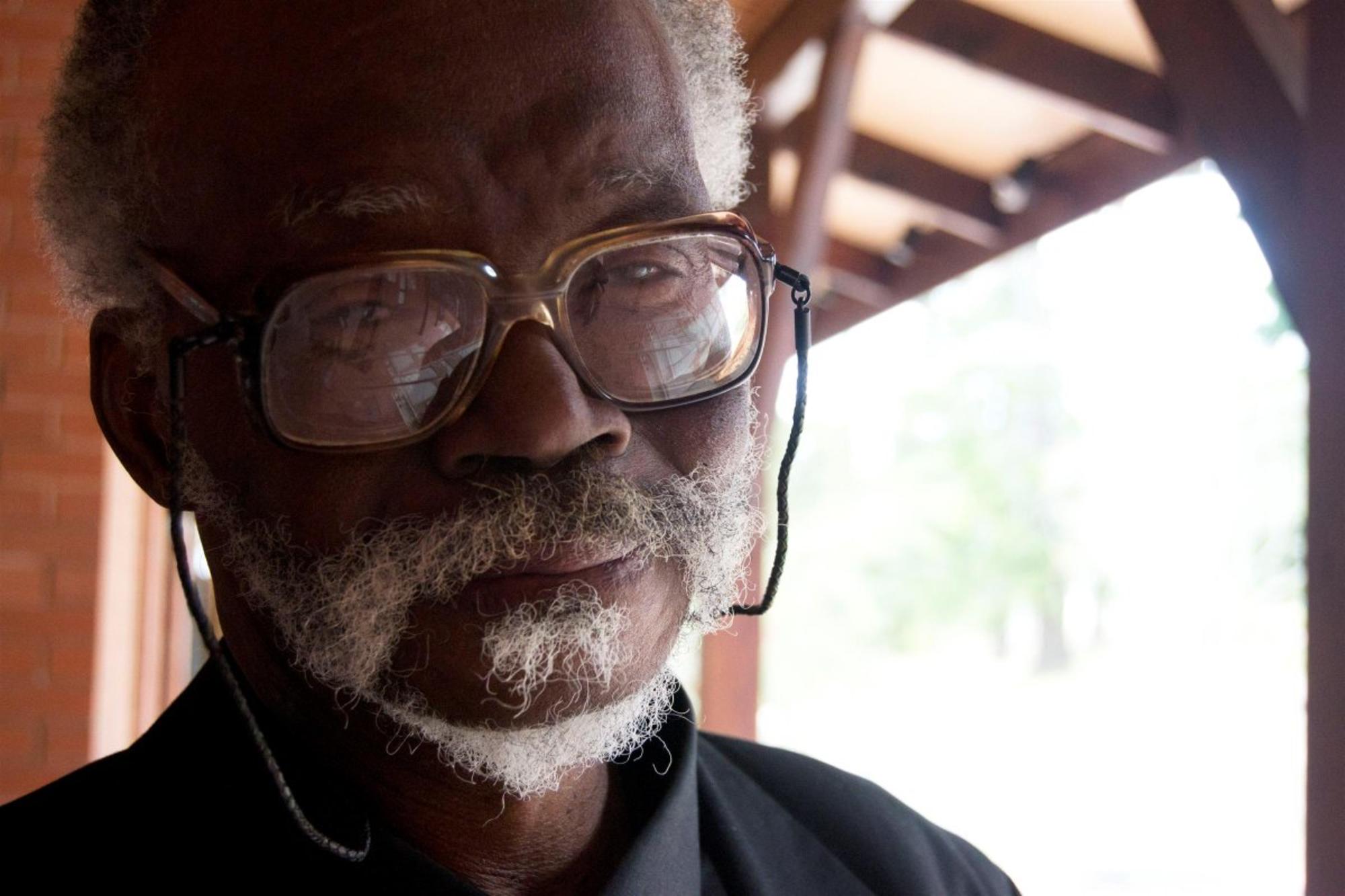

Podemos argumentar sin grandes riesgos que el postcolonialismo artístico en África disuelve lo masculino en lo femenino, para proponer una representación semióticamente radical. Desvelar la vulnerabilidad de la masculinidad postcolonial les abre la posibilidad de alojar lo femenino en lo masculino. Lo observamos en toda la filmografía clásica y actual, como Touki Bouki o Hiena de Djibril Diop Mambety, Yeelen, de Souleymane Cisse, hasta llegar a Madame Brouette, de Moussa Sene Absa, o Les seignants, de Jean Pierre Békolo. Los privilegios masculinos han sido objeto de crítica por parte de cineastas africanos desde las primeras películas africanas, bajo el liderazgo de Ousmane Sembène.

Durante toda su carrera, Ousmane Sembène reivindicó una nueva mentalidad africana, incrustada en un nuevo tipo de masculinidad preparada para desencadenar la emancipación del continente. A pesar de su condición masculina, fue uno de los pocos escritores africanos de su generación que pudo abordar los problemas relacionados con las mujeres africanas de manera crítica. Su filmografía es probablemente la más adecuada, debido a la profundidad de la crítica y el realismo social que se desprende de sus películas. Sembène proporciona, también, ideas y herramientas para evaluar y cuestionar aquellos paradigmas de género que, a menudo, consideran el ascenso de una mujer a un puesto de mando tradicionalmente ocupado por un hombre como un indicador de emancipación.

Desde el inicio de su carrera como escritor, y luego como cineasta, Sembène rechazó la construcción abstracta e idílica de la mujer africana retratada en el poemario del movimiento Négritud, liderado por Léopold Sédar Senghor. Sembène centró sus esfuerzos en la denuncia de la opresión de la mujer en casi todas sus obras, principalmente en Voltaïque, Xala (novela de 1973; película de 1975), Niiwan, seguido de Taaw (1987). Su descripción de las relaciones de género en la sociedad senegalesa postcolonial se asocia con la perspectiva feminista que muestra Mariama Ba en Mi carta más larga.

Los personajes femeninos de Sembène suelen estar representados en comunidad, mientras configuran la “carne de cañón” tanto en la lucha de liberación decolonial como en los esfuerzos por los cambios sociales. En definitiva, las figuras femeninas de Sembène son las que enfrentan las duras condiciones de los huelguistas en Los trozos de madera de Dios, y lidian con la realidad de los oprimidos en Voltaïque, Xala y Manda. Además, con la exhibición del “heroísmo en la cotidianidad” de la mujer africana, en Moolaade y Faat Kine, Sembène muestra cómo la mujer utiliza su cuerpo como escudo para proteger a los más vulnerables. Aun así, calificar a Sembène de feminista sería, tal vez, un despropósito. Lo que sí podemos afirmar es, en cambio, que fue un pilar del activismo artístico postcolonial.

Conclusiones

Con la creación de entidades como Jenda (Journal of Culture and African Women Studies) i Codesria (Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África), el acceso a la producción de productores intelectuales postcoloniales africanos y africanas desvela, al mismo tiempo, la complejidad de hablar del postcolonialismo en África. En todo caso, estamos en el momento oportuno para desarticular la colonialidad de la academia en Europa. Académicos como Amina Mana, Fatou Sow, Oyèrónké Oyéwùmí, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, Achille Mbembe o Boubacar Boris Diop, por citar solo uno pocos, desafían la perspectiva de cualquier sociólogo, historiador, antropólogo o filósofo europeo o americano. Más allá de su capacidad para revisar la historia, las teorías postcoloniales incomodan a ciertos sectores de las instituciones académicas occidentales, que se sienten atacadas o, tal vez, importunadas ante la enormidad de la evidencia histórica desvelada.

Filosofía

Identidades en pugna: África y la ontología postcolonial

¿Qué es “ser africano”? El debate alrededor de la ontología africana implica aceptar los diversos modos de entender la africanidad en un contexto marcado por la visión etnocéntrica con la que el colonialismo europeo ha pensado tradicionalmente la otredad.

Filosofía

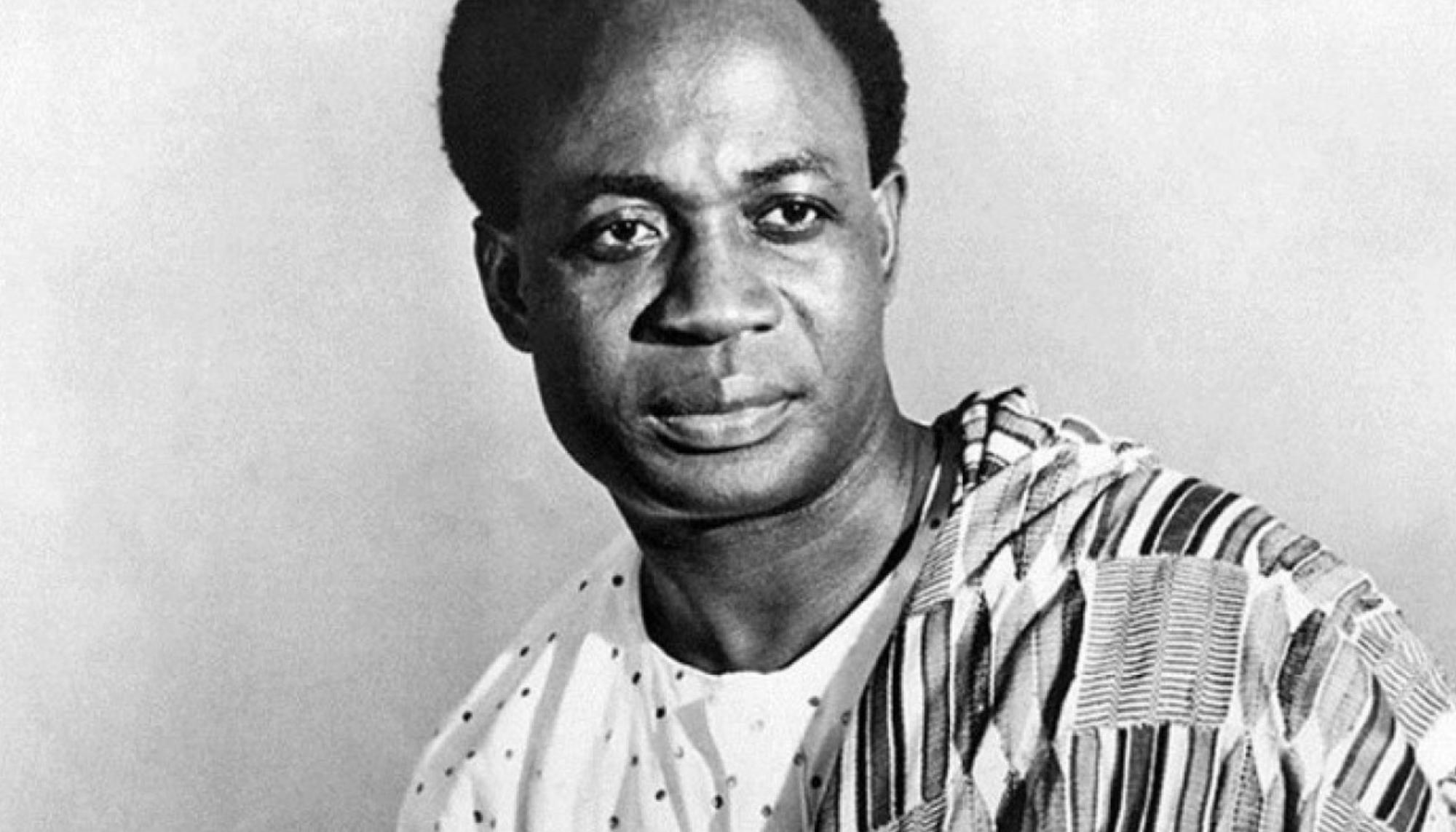

Panafricanismo y humanismo cosmopolita

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938641992 2000w)

.jpg?v=63938641992 2000w)