Galicia

La celulosa o la vida: Altri y el PP ensayan en Galicia un jaque a la transición ecológica con fondos europeos

Como a menudo ocurre en gran parte de estos casos, la primera noticia que tuvieron las personas afectadas fue a través de la prensa. Nadie de ninguna empresa se acercó a sus pueblos ni a sus casas para decírselo en persona. Ni siquiera a través de una carta. Nada. Tampoco ningún cargo de la Xunta de Galicia o del Partido Popular que la ostenta hizo lo suyo. Era abril de 2022 y los diarios más cercanos al Gobierno gallego, entonces controlado por Alberto Núñez Feijóo, se hacían eco de la noticia: “La portuguesa Altri elige Palas de Rei para la primera fábrica de fibras textiles de España”.

En la foto, el ahora presidente del PP charla con José Soares de Pina, el CEO de la multinacional portuguesa dedicada a la producción de celulosa. Están relajados, felices, satisfechos. Ha sido un trabajo de años en la sombra. Los acompaña también el conselleiro de Facenda. Acaban de firmar el proyecto “más importante” para Galicia en el marco de la candidatura a los Fondos Next Generation y que, en palabras del entonces presidente, aspiraba a cerrar el “ciclo virtuoso” de la industria forestal gallega. Tres días después, Feijóo dimitía y comenzaba su peregrinación hacia Madrid para ocupar el despacho de Pablo Casado. La celulosa de Altri fue, de algún modo, su último logro ahora poco reivindicado.

Si en realidad la historia evoluciona en espiral, aquel mes de abril tuvo una rima asonante con enero de 2003. Pocas personas tienen ya esta fecha presente en su imaginario. Tras el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a la costa gallega, una investigación periodística reveló que una empresa de la familia de Xosé Cuíña (PP), entonces conselleiro de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, había vendido material de limpieza a la empresa concesionaria Tragsa para que operarios y voluntarios abordasen la recogida de chapapote.

En medio de aquel escándalo y aquella catástrofe que acabaría costándole la Xunta a Manuel Fraga, el fundador del PP encontró en Alberto Núñez Feijóo el sucesor perfecto y lo nombró conselleiro de Obras Públicas. Feijóo llegó encontrando rédito personal y político durante la mayor devastación ambiental accidental de la historia de Galicia y se fue dejando los mimbres tejidos para que un puñado de empresarios traten de cometer otra. Esta vez controlada, sí, también mucho más lucrativa.

Los vecinos y, sobre todo, las vecinas de la comarca de A Ulloa arrancaron durante aquel abril, hace ahora más de tres años, un camino de lucha en defensa del territorio que ha ido arrastrando consigo a una inmensa mayoría social en toda Galicia. Una multitud organizada que solo es equiparable, en la historia, a aquella marea humana de dignidad que conformó el Nunca Máis y que acabó echando a Fraga de la Xunta. Quizá el tiempo nos diga si la rima con aquellos hechos de hace ahora dos décadas es consonante.

“No sabíamos nada. El proyecto se planteó encima de fincas de varios propietarios entre los que estaba mi familia y, varios años después, ni la Xunta ni Altri nos lo han comunicado”, denuncia Mónica Cea, una de las creadoras de la Plataforma Ulloa Viva y vecina de Palas de Rei, zona cero de la eclosión de este movimiento popular y de las intenciones de la multinacional. Por delante tenían la complejísima tarea de descifrar alrededor de 8.000 páginas teóricas y técnicas que describían una macrocelulosa que ocuparía diez veces el espacio que ya ocupa hoy Ence en la ría de Pontevedra.

Una pastera que, conviene recordarlo, fue bienvenida bajo el eufemismo de ‘fábrica de fibras textiles’ por los tres partidos con representación en el Parlamento de Galicia: Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y PSdeG-PSOE. Las actas de los plenos del 8 y del 22 de febrero de 2022 así lo atestiguan. Al margen de una instancia aprobada por unanimidad y dirigida a la multinacional papelera para que se instalase en A Mariña Lucense —donde ya se encuentra Alcoa—, el resto del debate se centró en aquel momento en una ofensiva firme, por parte de BNG y PSOE, para que el PP de Feijóo no se dejase “manipular” y defendiese la instalación de Altri en esa comarca y no en la provincia de Lugo en general, como su vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, había sugerido en declaraciones a los medios de comunicación. Por suerte, aquel silencio acabaría cambiando.

Las vecinas y vecinos de la comarca de A Ulloa marcaron su hoja de ruta al margen de unas instituciones que les habían abandonado. También los partidos y los principales actores sociales. El objetivo prioritario en aquel momento era documentarse: “Informarnos nosotras e ir poco a poco generando espacios de encuentro con la comarca para poder hacer pedagogía con la gente y que entendiesen la magnitud de lo que se nos venía”, recuerdan desde la plataforma. Hacer, en esencia, lo que la Xunta decidió obviar.

Llegó la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero de 2024, pero ningún partido hizo esfuerzo alguno para que la celulosa de Altri fuese un tema relevante en la agenda. Nadie excepto algunas vecinas la llamaban ni siquiera celulosa. Mientras Feijóo deshacía en la calle Génova la maleta que tenía hecha desde hacía años, Alfonso Rueda se enfrentaba a unos comicios que se creían inciertos. La izquierda social, para nada ajena a las tendencias mundiales y desplazada hacia el centro, pareció ver en Ana Pontón una candidata ganadora y decenas de personas y colectivos se posicionaron públicamente bajo el paraguas de su candidatura. Unas listas con las que incluso la Anova del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras y el exalcalde del cambio en Santiago de Compostela, Martiño Noriega, cerraron filas.

La jugada parecía ganadora y así se respiraba en la calle, pero la engrasada maquinaria propagandística y clientelar del Partido Popular junto a un PSOE, a efectos prácticos, desinteresado en proponer una agenda siquiera socialdemócrata para la Xunta la hicieron perdedora, aunque histórica para los de Pontón.

Apenas unos días después de las elecciones, dos en el caso de El Salto, algunos medios de comunicación comenzaron a publicar información crítica sobre el proyecto, aupados por la visión de la Plataforma Ulloa Viva que decidió escalar el conflicto. Poca gente fuera de la zona cero vio venir la dimensión de lo que ahora resulta evidente. Ni partidos ni organizaciones de la sociedad civil. En apenas un mes, grandes actores como Adega, Greenpeace o Ecoloxistas en Acción ya habían armado una estrategia y una campaña de apoyo a la plataforma. En paralelo, el BNG y la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, cambiaron sus posiciones y decidieron incorporarse a la lucha, convirtiéndose en las dos grandes organizaciones desplegadas en todo el territorio que todavía hoy respaldan el movimiento social detrás del grito de “Altri non”.

Los argumentos para el giro fueron, fundamentalmente, el desmantelamiento de una estrategia de opacidad por parte tanto de la empresa como de la Xunta de Alfonso Rueda. ¿El Gobierno gallego había conseguido engañar a todo la sociedad civil? A toda no. Lo que se había pintado como una fábrica de fibras textiles o lyocell era, en esencia, una factoría de celulosa. Algo que muchas vecinas y vecinos en Palas de Rei ya llevaban meses denunciando sin que nadie las atendiese.

Sea como fuere, la incorporación de todas estas organizaciones políticas y sociales se volvió decisiva para dar un enorme salto de capacidad de influencia y convocatoria. No solo es que cualquier actor social sea bienvenido, sino que es “necesario e indispensable”, como han explicado las portavoces en multitud de ocasiones, para producir imágenes tan fuertes, simbólicas y contestatarias como la de la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela desbordada con cien mil personas llegadas de toda Galicia gritando su oposición al proyecto. “Esta plataforma cuenta con una gran virtud social, la transversalidad. No conviene que se pierda por peleas de siglas que ya en el pasado en Galicia y en otros lugares han hecho empequeñecer y no ampliar las bases de estos movimientos sociales”, reflexiona a este respecto Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

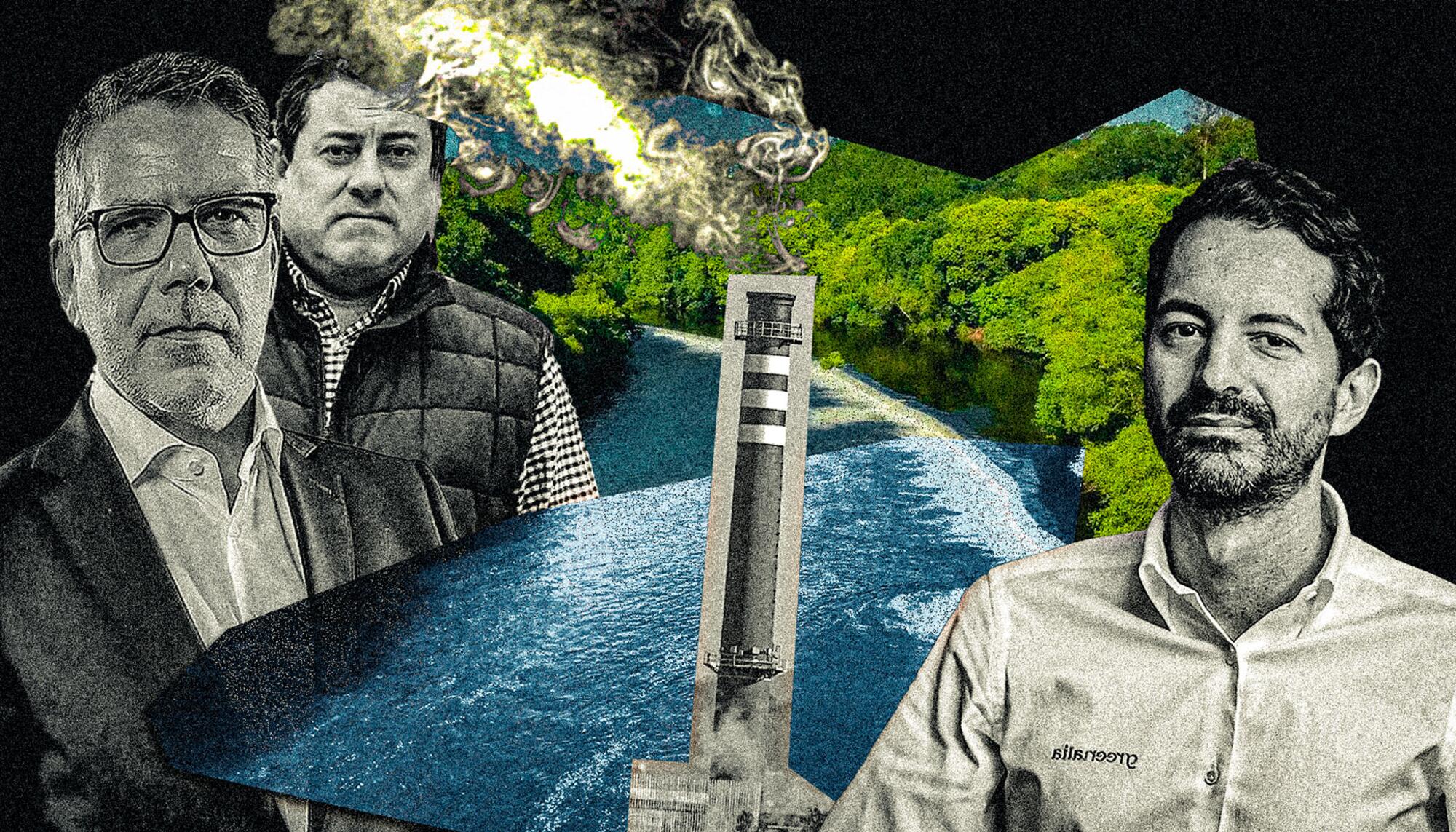

Precisamente en este sentido, la comarca de A Ulloa tiene un poder que, a ojos de sus habitantes, “la Xunta y Altri subestimaron”: un tejido asociativo, cultural y socioeconómico que se ha demostrado fundamental para mantenerse protegida para potenciales estrategias de cooptación o asimilación por poderes ajenos a la plataforma de afectadas y, lo más importante, unida contra las intenciones del Gobierno gallego, la papelera portuguesa y la empresa palanca en Galicia, Greenalia.

La reflexión la elabora más a fondo Xosé Luis Carrera, agroganadero ecológico que lleva más de treinta años al frente de la quesería Arqueixal, ubicada en la zona afectada: “Quizá no todo el mundo lo comparta, pero creo que en el fondo de todo esto hay algo más grave todavía. Hay un ataque a la identidad de una comarca que a lo largo de los últimos años ha demostrado ser sostenible a pesar de ir a contracorriente de los ritmos del mundo”. Carrera cree que lo que la Xunta y Altri han pretendido es “eliminar referentes”: “Si destruyes las alternativas, si borras del imaginario a las personas que eligen otro camino, resulta mucho más difícil para las nuevas que lleguen emprender caminos por lugares que, desde luego, no interesan al sistema como tal”. De esas alternativas hablaremos más adelante.

El imaginario del que habla no es etéreo y tiene grandes vertientes sociales, económicas y culturales. Todas ellas entrelazadas. Su diversidad es, sin duda, una de ellas. Hace ya diez años que se celebra en Monterroso (Lugo), cerca de la zona cero, uno de los grandes festivales LGTBIQ+ del Estado, el Agrocuir. Un espacio cultural que ha deshecho prejuicios anclados en la visión urbana del rural, entre las propias comunidades rurales y también ha ayudado a salir de espacios subalternos —y del armario— a toda una comunidad. Contra esa gente organizada también ha decidido enfrentarse el binomio Xunta-Altri, pero no solo.

Uno de los grandes argumentos que esgrimen las vecinas organizadas es el de señalar las fortalezas de un sistema económico enmarcado en la economía social y solidaria, donde se encuentran proyectos de apicultura como el de Natalia Varela, O Espírito da Colmea; la granja de Luis Carrera, Arqueixal; o la ecológica de Marta Álvarez, Granxa Maruxa, parte indispensable también del Agrocuir, la residencia artística Do Picho; o proyectos de mediación cultural y social que se acercan como Concomitentes, aunque las alternativas a la celulosa —todas merecerían ser citadas— se cuentan por decenas.

Las cifras para un futuro insostenible

Para entender el potencial desestabilizador de esta macroplanta en los ecosistemas es indispensable prestar atención a las cifras que la propia empresa reconoce. Hasta que la Plataforma Ulloa Viva y el resto de organizaciones como Adega no concluyan sus propios peritajes, encargados a instituciones y profesionales de reconocido prestigio, previo paso a la judicialización del proyecto, son buena parte de los datos técnicos a los que atenerse. Peritajes, por cierto, para los que buscan financiación colectiva.

La ubicación elegida, como se ha explicado, es en Palas de Rei (Lugo), el centro geográfico de Galicia, su corazón territorial. Lugar de donde es oriundo el exministro de Fomento con Zapatero, Pepe Blanco, y cuya consultora Acento jugó un papel clave como hacedora. El porqué de la elección territorial puede presumirse multifactorial, pero uno de los aspectos clave es el espacio que ocuparía si se llegase a construir. Son 360 hectáreas de suelo, muchas de ellas con características ecológicas únicas. Sin embargo, una de las características más singulares apreciadas desde la Xunta y la multinacional no son ecológicas, sino su propiedad.

Si bien la declaración como Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) facilitaría la expropiación forzosa, Altri podría haber negociado ya en torno a 250 de esas hectáreas con un único propietario, algo absolutamente inusual en una tierra de minifundios como es Galicia: los herederos de Leandro Quintas. En su finca de Ríoseco, Quintas aglutinó una de las mayores extensiones de terreno privado con la compra de unas 800 parcelas donde intentaría cambiar su histórica explotación ganadera por un coto privado de caza. Hasta el momento no ha trascendido ninguna información al respecto de la relación de la multinacional con los hijos de Quintas, solamente rumores.

Además, para canalizar las aguas que pretende consumir se construirían 12,5 kilómetros de tuberías, atravesando incluso la Rede Natura 2000, una figura de protección ambiental europea diseñada precisamente para impedir impactos de este tipo. La destrucción del hábitat sería, por lo tanto, directa y extensa. El escritor y periodista Manuel Rivas sintetizó afiladamente, en una frase, la voluntad política tras ella: “Es un golpe de Estado antiecológico de la Xunta contra la biodiversidad”.

Alrededor de 46 millones de litros de agua absorbidos al día. La fábrica necesitaría extraer del río Ulla el equivalente al consumo de toda la población de la provincia de Lugo en ese mismo período de tiempo

El proyecto impactaría de manera significativa en tres espacios protegidos incluidos en esa Rede Natura 2000: la Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Careón, la ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y la ZEC Sobreirais do Arnego. Asimismo, no se descarta que los efectos negativos puedan extenderse incluso al Parque Nacional de las Illas Atlánticas, uno de los enclaves naturales más emblemáticos del noroeste peninsular.

Además, la actuación de Altri supone una amenaza directa para un considerable número de especies en situación de riesgo, entre las que se encuentran algunas endémicas y catalogadas en peligro de extinción. Es el caso de Santolina melidensis, Armeria merinoi y Leucanthemum gallaecicum, cuyas poblaciones son únicas a nivel mundial y extremadamente vulnerables a alteraciones de su hábitat. No solo eso. En el ámbito geográfico afectado por el proyecto se han registrado más de 140 especies de aves, lo que da cuenta de la alta biodiversidad de la zona. Entre ellas, cuatro están incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas y seis figuran en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que subraya la relevancia ecológica del territorio y la necesidad de preservar su integridad.

Sin embargo, el proyecto de fábrica esconde cifras incluso más graves que están directamente relacionadas con este modelo industrial que algunos analistas han llegado a calificar como “colonial”. A pesar de presentarse bajo el barniz del desarrollo industrial y de la sostenibilidad, esconde detrás una amenaza mayúscula también para los recursos hídricos y la economía local.

La primera gran cifra que llama la atención es el montante de financiación pública solicitada para su puesta en marcha: 250 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Recursos públicos destinados, paradójicamente, a un proyecto industrial sobre una de las zonas más ricas y frágiles de Galicia. Estos fondos, concebidos para impulsar la transición ecológica, podrían acabar alimentando una industria que, a ojos de Ulloa Viva, “contradice los propios principios que los justifican”. Además, Altri ha advertido que, sin ellos, pondría freno al proyecto.

La fábrica necesitaría extraer diariamente 46 millones de litros de agua del río Ulla, el equivalente al consumo de toda la población de la provincia de Lugo en ese mismo período de tiempo. En tiempos de sequía y crisis climática, esta cifra resulta objetivamente alarmante. A ello se suma el hecho de que 30 millones de litros de aguas residuales regresarán al Ulla cada día, una parte de ellos contaminados, según los propios documentos del proyecto y hasta tres grados por encima de su temperatura natural. Así, el río, fuente de vida y sustento para miles de familias, pasaría a ser todavía más un lugar de vertidos industriales. De hecho, en este momento, uno de cada cuatro tramos de río en Galicia están contaminados, según los datos de la propia Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El aire tampoco quedaría indemne. Cada día, la chimenea de 75 metros de altura que coronaría el complejo industrial y calificada como “icónica” por los informes de la Xunta emitiría 8.754 kilogramos de gases contaminantes a la atmósfera. Hablamos de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas finas que acabarían respirando las personas y los ecosistemas de la zona. Una nube invisible sobre zona rural, junto al Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad. Gases, además, precursores de lluvias ácidas.

Otro dato que inquieta a buena parte de la sociedad gallega es la demanda de materia prima: 2,4 millones de toneladas de eucalipto al año. Este monocultivo, ajeno al ecosistema gallego, ya ha demostrado su capacidad destructiva: empobrece los suelos, desplaza la flora autóctona, seca acuíferos y alimenta incendios cada verano —no hay que hacer mucha memoria para recordar las catástrofes de Portugal en 2024 o en Galicia en 2017. Esta cifra supondría la expansión masiva del eucalipto, sacrificando todavía más biodiversidad y soberanía forestal. La empresa lo ha negado públicamente en varias ocasiones y esa es, sin duda, la gran contradicción de su discurso. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), uno de los organismos científicos más respetado en Galicia, ya ha calificado la planta de la multinacional como un “nueva arma de eucaliptización masiva”.

De hecho, la cuestión de la materia prima resulta absolutamente crucial. “Galicia cuenta con una amplia y dolorosa experiencia sobre lo que implica la implantación, a menudo desde las zonas más opacas del entramado institucional y económico, de industrias que, como la de Altri, han promovido —o más bien, impuesto— la expansión del monocultivo de eucalipto”, recuerda el coordinador de Greenpeace. La actividad de ENCE es un claro ejemplo: en apenas unas décadas, ha transformado profundamente el paisaje y los ecosistemas gallegos, contribuyendo al grave deterioro de la integridad ecológica del territorio. “Un auténtico desastre ambiental”, añade Manoel Santos.

Este asunto central, sin embargo, es tratado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya ha concedido el Gobierno de Alfonso Rueda, con una ligereza preocupante, limitándose a un único párrafo en el que se afirma que “se empleará eucalipto existente y/o excedentario que en la actualidad se comercializa fuera de Galicia por falta de mercado interior”. Es cierto que una parte considerable del eucalipto gallego se dirige actualmente a otras regiones, como la planta de ENCE en Navia —en la frontera con Asturias— o a mercados internacionales, incluido Portugal. “Pero esta situación no puede interpretarse como un verdadero excedente”, explica Santos. En realidad, todo el eucalipto producido en Galicia encuentra mercado y no resulta creíble que otras empresas —incluida Altri o su compañera de oligopolio Navigator— vayan a desistir voluntariamente de acceder a esa materia prima en beneficio de este nuevo proyecto.

“A menos, claro está, que el denominado proyecto Gama contemple alguna forma de intervención en el mercado de la madera que reorganice por completo su destino comercial, lo cual es una hipótesis completamente inverosímil”, recalca el coordinador de Greenpeace sobre el terreno. Lo que sí resulta mucho más posible es que su puesta en marcha desencadene un nuevo ciclo de plantación masiva de eucalipto, o incluso que se vea forzada una creciente dependencia de importaciones de madera procedente de países del Sur global, como ya advirtió uno de los grandes informes críticos con el proyecto elaborado por el Consello da Cultura Galega.

Para hacerse una idea de la dimensión del problema, un último dato sobre esto: el Plan Forestal de Galicia actualmente en vigor, aprobado en el año 1992 por Manuel Fraga —la historia sigue rimando—, establecía como objetivo una superficie máxima de 245.000 hectáreas de eucalipto en la comunidad para el horizonte del año 2032. Sin embargo, la realidad ha superado con creces esa previsión: según los datos del Inventario Forestal Continuo, Galicia cuenta ya en la actualidad con más de 419.000 hectáreas ocupadas por esta especie. Esta cifra evidencia un crecimiento descontrolado y una desviación alarmante respecto a los objetivos de planificación originalmente establecidos y que, no por casualidad, comenzó su andadura con la creación de la Empresa Nacional de Celulosa por Franco. Ahora se llama Ence, es privada gracias a Felipe González y José María Aznar y la dirige el conde de Polentinos, Ignacio Colmenares.

Por contra, el único punto teóricamente a favor que Altri y Greenalia han conseguido colocar en una fracción de la opinión pública ha sido el relato de la creación de empleo. No ha sido fácil ni barato para ellos. Es por el que han pagado decenas de páginas impresas en publirreportajes de los grandes medios gallegos hegemónicos, a saber: La Voz de Galicia y Faro de Vigo, y minutos de radio y pantalla en los programas del ente público Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) dirigido con mano de hierro por el Partido Popular.

La pastera y la Xunta garantizan 500 empleos directos y 2.500 indirectos, aunque esos presuntos trabajos tendrían que ser cubiertos con personas de fuera de las poblaciones locales ya que tanto la provincia de Lugo como el municipio de Palas de Rei —de alrededor de 3.300 habitantes— apenas llegó al 6,7% de paro según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2024, muy por debajo del 11,3% de media española.

Por eso, desde Ulloa Viva pintan la realidad socioeconómica de las comarcas afectadas de una manera muy distinta. Solo en la Ría de Arousa —zona de influencia directa del río Ulla por su desembocadura— existen hoy 19.000 empleos directos ligados al marisqueo, la pesca artesanal, el cultivo de mejillón y la agricultura ecológica. La cadena de valor del mar gallego, que sustenta hasta 50.000 empleos indirectos en tierra, corre serio peligro si se compromete la calidad del agua y del aire, como ha denunciado en repetidas ocasiones la Asociación pola Defensa da Ría de Arousa.

Además, en un radio de 30 kilómetros alrededor del lugar previsto para la instalación de la fábrica se localizan más de 5.000 granjas productoras de alimentos, muchas de ellas inscritas en sistemas de producción sostenible o ecológica. Galicia alberga hoy 26.067 explotaciones ganaderas, de las cuales más del 15% se encuentran en las comarcas donde se desarrollaría el proyecto.

Las cifras no mienten. Si bien el discurso oficial busca presentar el proyecto Gama —así es su nombre oficial— como un motor de desarrollo verde, las estadísticas revelan otra realidad: una macroindustria dependiente de enormes cantidades de agua, suelo, árboles y energía. Con emisiones nocivas, impactos sobre espacios protegidos y un modelo económico que se superpone, de forma agresiva, al ya existente. “Un modelo que no suma, sino que desplaza”, denuncian las vecinas.

En un contexto de emergencia climática, donde la resiliencia de los territorios pasa por reforzar los ecosistemas, proteger los recursos hídricos y potenciar las economías locales sostenibles, este proyecto industrial parece responder más a una lógica del pasado que a las necesidades del futuro. La decisión sobre su implantación no debería tomarse a la ligera: lo que está en juego no es solo un paisaje, sino una forma de vida. Y lo más importante: las calles gallegas le han denegado la licencia social.

Galicia

¿Quién es quién en el proyecto de la celulosa de Altri en Galicia?

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63939251485 2000w)

.jpg?v=63939251485 2000w)