Memoria histórica

El odio no se hereda, la herida sí

Tanto sin resolver. Miles de duelos en toda España. El camino es largo, pedregoso y lleno de sensaciones encontradas. La senda tortuosa la realizan desde hace años las y los familiares de las víctimas de la represión franquista a lo largo y ancho del país. Primero en una vergonzosa e inexplicable soledad, más tarde con cierto apoyo institucional y cada vez con mayor presencia y sostén por parte de colectivos memorialistas y también de cierta parte de la sociedad civil, que cada vez más reconoce la urgencia de acometer de una vez por todas el reconocimiento y análisis arqueológico-científico de la campaña sistemática de terror impuesta por las fuerzas sublevadas contra la Segunda República a partir de julio de 1936. Especialmente cruenta fue la represión y la violencia, dado el número espantoso de víctimas y a la vista de documentos y testimonios obtenidos, en Andalucía, donde el exterminio se llevó a cabo a pesar de que en muchos lugares del territorio, especialmente en Andalucía Occidental, no puede hablarse de contienda como tal. Es decir, los golpistas usaron la brutalidad, la crueldad y el espanto incluso cuando no hacía falta porque la plaza ya estaba en sus manos. Allanaban el camino para lo que vendría después.

No es casual, por tanto, que la primera exhumación[1] con método científico se iniciara en Andalucía en 2003 en El Bosque, una pequeña localidad de la sierra gaditana. Tres años antes se llevaría a cabo en Priaranza del Bierzo (León) la primera de todo el Estado español, ambas gracias al empuje crucial de familiares. “Después vendría de nuevo El Bosque, Cádiz capital, Grazalema, El Marrufo, Paterna, Puerto Real… hasta alcanzar, en 2024, la cifra de 113 fosas intervenidas y 766 víctimas recuperadas en 17 localidades [de las 45] de la provincia de Cádiz”. Habla Jesús Román, vecino de El Bosque y arqueólogo encargado de la mayoría de los trabajos sobre fosas realizados en Cádiz y otras provincias andaluzas. El historiador bosqueño también formó parte de la unidad que desarrolló el Mapa de Fosas en Cádiz y Sevilla y fue coordinador del equipo científico de las campañas realizadas en Benamahoma.

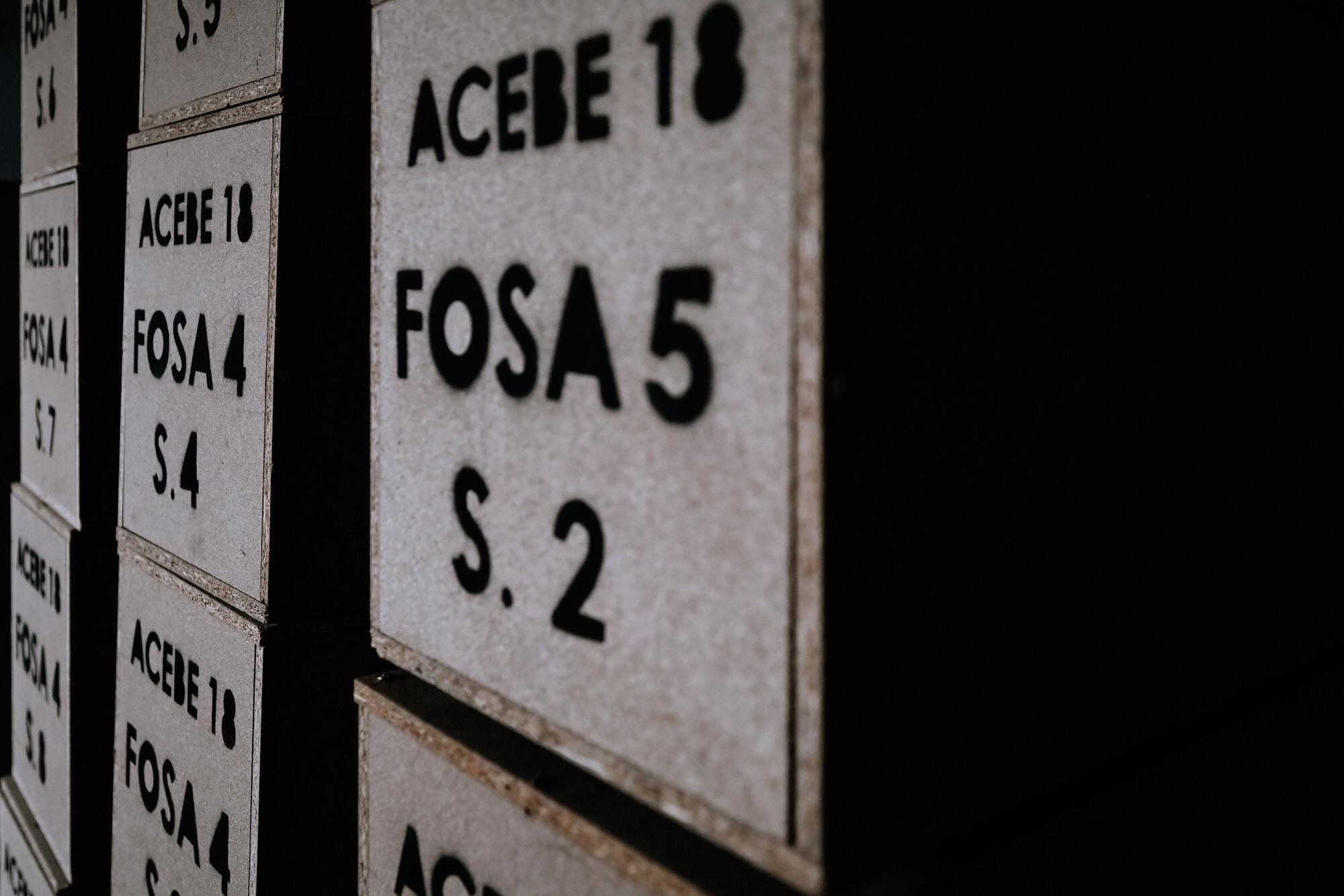

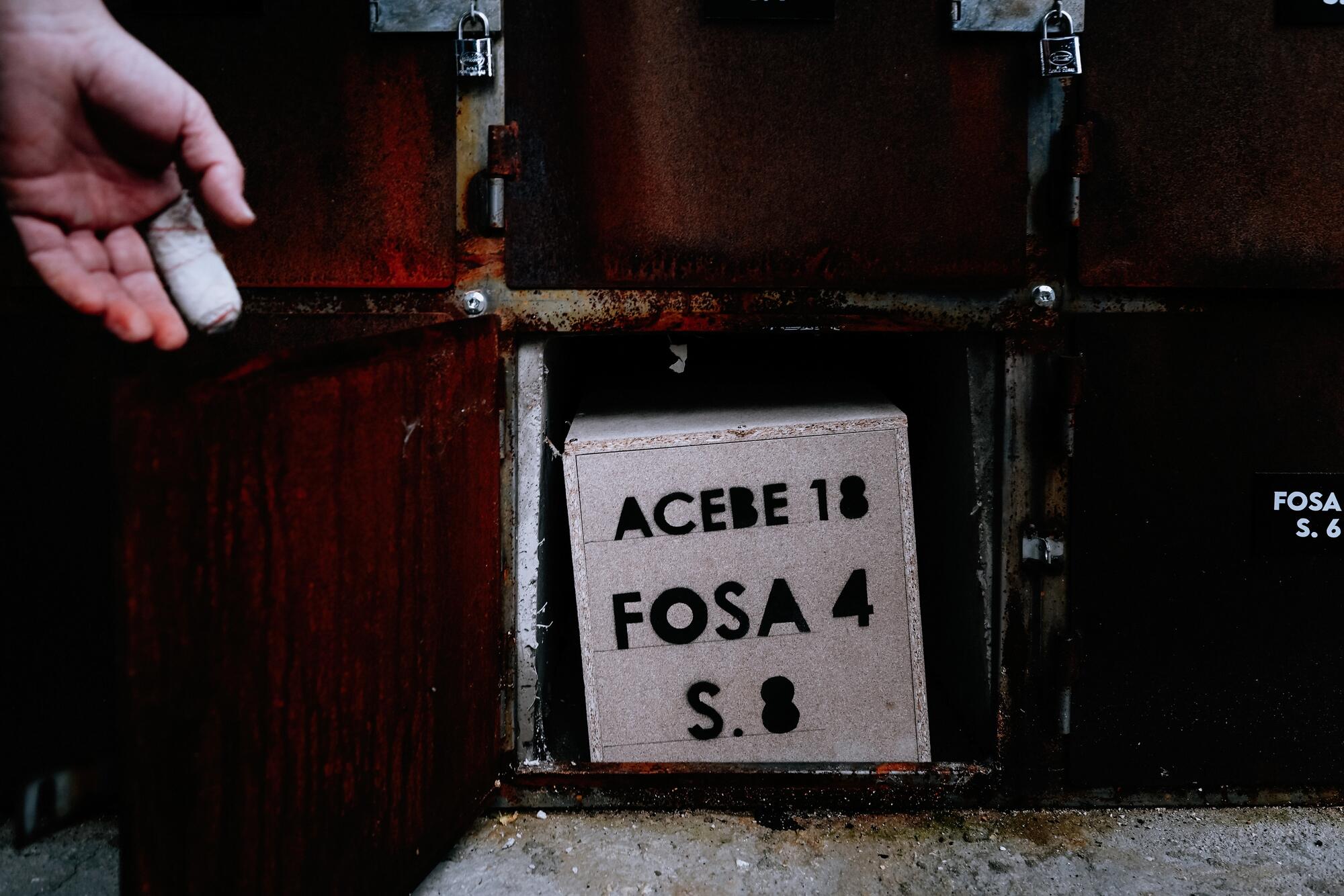

Fue precisamente allí, en el antiguo cementerio de Benamahoma (pedanía de la Sierra de Cádiz adscrita al municipio de Grazalema) cuando el pasado 30 de abril se abrió oficialmente al público su Parque de la Memoria Histórica. Un conjunto escultórico de siluetas humanas, un camino ondulado que invita a la contemplación en un paraje que inspira, donde bancos y señalética con fotografías indican los lugares de los entierros ilegales. Completan el espacio una Sala de Duelos y varios grupos de nichos nuevos donde se inhumaron, ese mismo día, los restos recuperados de las fosas -aun sin identificación genética- de manos de los familiares que quedan con vida.

El lugar, que funcionó como camposanto del pueblo hasta 1920, ya recibió este nombre en 2010 porque numerosos testimonios orales lo señalaban como punto clave de enterramientos clandestinos en la zona, pero no fue hasta las excavaciones arqueológicas de 2017, 2018 y 2019, financiadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, con el apoyo logístico del Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma y con el empeño inalterable de las familias -siempre punto de partida-, cuando se localizaron y exhumaron 19 fosas, recuperándose un total de 68 víctimas de la represión. De ellos, al menos cinco eran de El Bosque, otros tantos de Prado del Rey, cuatro de Grazalema y tres mujeres de Villamartín. Los demás, de Benamahoma. Hay un adolescente y cinco cuerpos que apenas superan la veintena. El resto son hombres cuya edad fluctúa entre los 30 y los 45 años.

El caso de Benamahoma es especialmente significativo por varios motivos. En primer lugar, se trata del enclave rural de la provincia de Cádiz con mayor número de restos óseos recuperados hasta la fecha, aunque es probable que esta cifra varíe a medida que avanzan los trabajos de exhumación. En segundo lugar, la matanza fue perpetrada por una centuria falangista —un grupúsculo paramilitar— conocida como Los Leones de Rota, bajo el mando de Fernando Zamacola Abrisqueta y con la colaboración activa, tanto ideológica como operativa, del cabo de la Guardia Civil Juan Vadillo Cano, quien en 1936 era el Comandante Militar de Benamahoma. Lo más revelador del caso es que gran parte de lo que se sabe proviene, además de los testimonios orales de lo que recuerdan algunos familiares, de los testimonios de los propios verdugos, recogidos en el Procedimiento Sumarísimo nº 1098 de 1940, instruido contra el cabo Vadillo. Acceder a las palabras de los asesinos explicando a las claras el modus operandi de aquellos días es asomarse a las tripas de la maquinaria del terror: premeditada, organizada, sin excepciones. Vadillo fue condenado a 17 años, cuatro meses y un día por uno solo de los crímenes de todos cuanto cometieron él y los suyos en esos días (ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, saqueos, violaciones, amenazas, coacciones, torturas…), el asesinato de Ana Gil Ruiz. El fiscal no vio delito en el resto de cargos que se le imputaban: todo quedó amparado bajo la aplicación del Bando de Guerra.

La tónica de traslado, dispersión y ocultamiento de los cuerpos responde a una táctica sistemática, común y continua en esta zona de la sierra gaditana y en toda Andalucía Occidental durante el denominado terror caliente entre el verano del 36 y la primavera del 37: “al asesinato se añade la eliminación física del cadáver para que la familia nunca pueda saber dónde está. A los familiares de las víctimas de la represión franquista se les negó el duelo durante cuarenta años de dictadura y otros tantos que llevamos de democracia”, concluye Román.

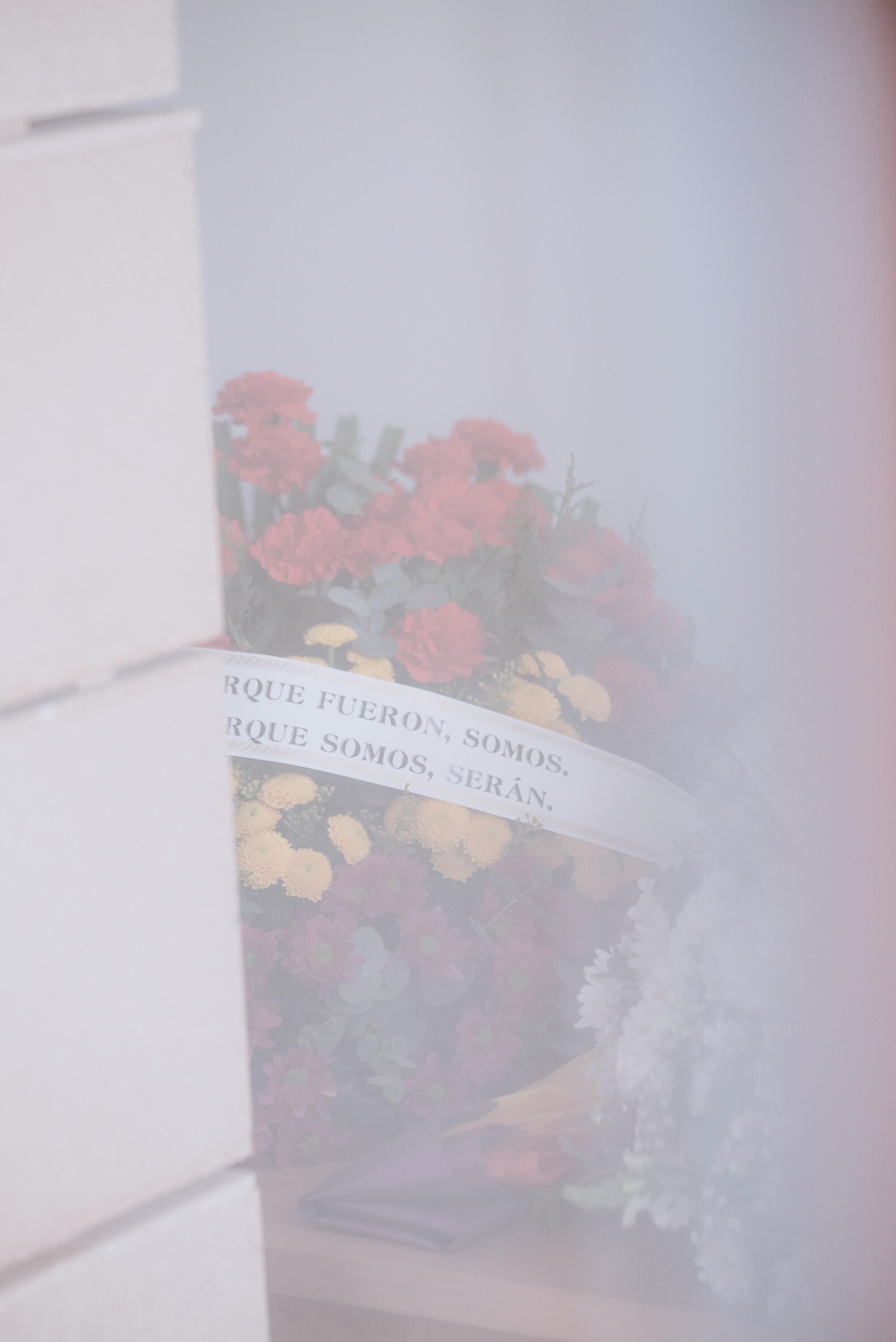

Al acto en Las Huertas, como también se conoce a Benamahoma, acudieron representantes políticos y de las administraciones públicas que apoyaron los trabajos, aunque destacó especialmente la presencia de miembros de entidades memorialistas y, sobre todo, de familiares de las víctimas, procedentes tanto de pueblos de la Sierra como de otras zonas de la geografía andaluza. Cada vez son menos, claro está. La mayoría han fallecido sin esa paz contradictoria de saber qué fue de su madre, de su padre, de su hermano, de su tía; el anhelo de tenerlos de alguna manera de vuelta. Aun así, por muchos años que han pasado, la promesa de la búsqueda, transferida de padres a hijas, de tías a sobrinos-nietos, no se interrumpe. “El odio no se hereda, la herida sí”[2]. Es la voz de Eli González Calvillo, secretaria de la Asociación de Familiares de Asesinados Contra el Olvido (AFACO), que busca a su abuelo Antonio González Terroba y a su tío Francisco Durán López (hijo de un matrimonio anterior de su esposa). “Me lo pidió mi padre con todas sus ganas y yo le prometí que los iba a buscar”, cuenta Eli a El Salto.

También los busca su tía Catalina González López, hija y hermana de Antonio y Francisco. “Por un lado hoy he estado muy a gusto aquí, alegre, también aliviada, pero por otro...”. Catalina tenía ocho años cuando los ejecutaron; ahora tiene 96 y todavía no existen coincidencias genéticas que confirmen o no si, entre los restos de las 68 víctimas recuperadas en Benamahoma, están su padre y su hermano. Casi noventa años de impunidad. Tal y como reclama la investigadora, historiadora y docente aragonesa Sescún Marías Cadenas, “ningún ciudadano, ciudadana o asociación debería estar peleando por recuperar a sus muertos. Se trata de una obligación de Estado”. Pero España, aun con Ley de la Memoria Histórica de 2007 sustituida por la Ley de Memoria Democrática de 2022 sobre el papel, mantiene una timidez sonrojante sobre el terreno. Parece que no hay premura.

Así, una vez terminados los trabajos arqueológicos sobre terreno huertero, en diciembre de 2020 se remiten las muestras óseas y biológicas de los familiares que habían donado hasta ese momento al Laboratorio de Identificación Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicológica y Antropología Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. En 2022 se amplió el envío de muestras biológicas de familiares. Y hasta hoy. Esta desesperante demora de los estudios genéticos resulta difícil de sostener para las familias, y se debe, al menos en parte, al altísimo volumen de muestras que necesitan analizarse en Andalucía debido a la masiva represión que tuvo lugar aquí. Últimamente, también se da otra batalla: qué muestra es la más idónea. Ha habido casos en Cádiz provincia de no obtener coincidencia genética en el laboratorio público de Granada cuando, con muestras de otras partes de los restos, uno privado dice sí al 99,9%. Y es que el tipo de hueso del que se extraen las muestras —cuando se puede elegir— es determinante. Hasta hace poco la solicitud era de fuste de hueso largo, normalmente de fémur, cuando actualmente se sabe que lo más adecuado es trabajar sobre dientes o sobre petroso. Pero hay más. En palabras de Román: “si ahora Granada va a recibir parte de los restos recuperados de Cuelgamuros, ¿por qué no enviar los de víctimas andaluzas a laboratorios de otras regiones?”. También cabría preguntarse si el acuerdo que este puntero laboratorio de la UGR mantiene con la Junta podría modificarse para priorizar un proceso que tiene que ver, esencialmente, con los derechos humanos. Y con el que vamos rematadamente tarde.

En varias filas dispuestas para acoger los restos de las 68 víctimas encontradas, se procedió a su inhumación. Fueron colocadas, una a una, en los nuevos nichos. El silencio que acompañó ese momento no tuvo nada que ver con el olvido o la indiferencia: fue un gesto de respeto profundo hacia un instante que muchas familias llevaban décadas esperando. Falta todavía que la genética dé su veredicto, pero esa tarde, al amparo del verdor serrano, las voces y la guitarra de Sara Díaz y de Nur Ramírez —últimas descendientes de dos de las víctimas que aquí se buscaban y quizá se encuentren— cerraron este acto conmovedor, desgarrador, esperanzador cantándole a la memoria de aquellos cuya existencia hicieron desaparecer, de aquellas a quienes no querrían que recordáramos. Por ahora, no lo han conseguido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] En rigor, no son las primeras exhumaciones realizadas, pero sí con protocolo científico y de manera pública. Numerosos trabajos atestiguan que existieron exhumaciones antes, incluso en la posguerra y de tapadillo. Después, se dieron más tras la muerte del dictador y hasta la intentona de golpe de estado de Tejero en 1981. “Las primeras exhumaciones se realizaron de manera individual y con escasos recursos, impulsadas por familiares y en algunos casos partidos políticos y sindicatos. Estas exhumaciones se enfrentaron a numerosos obstáculos, como la falta de información sobre la ubicación de las fosas, la oposición de algunos sectores de la sociedad y la ausencia de un marco legal que regulara estas actuaciones”, texto de Jesús Román cuyo contenido completo puede consultarse aquí: https://www.dipucadiz.es/export/sites/default/prensa/.galeria_de_ficheros/documentos/Proyectos-Memoria-2024/Exhumaciones.-Jesus-Roman.pdf

[2] Palabras textuales de Eli en su intervención, aunque la oración original es de María José, compañera suya de AFACO.

En Cádiz, las últimas intervenciones arqueológicas tuvieron lugar en San Roque (2023-24), Estación de San Roque (2024) y en Sanlúcar de Barrameda (2024). Y la Universidad de Cádiz, a través del proyecto Concordia, ha realizado estudios geofísicos con georradar en El Gastor, Algodonales, Barbate, El Puerto de Santa María, Chipiona o Medina Sidonia.

Con fecha de finales de 2024, las cifras oficiales son:

En Cádiz:

Desaparición Forzada Andalucía: 169 fosas con 3.071 víctimas.

Mapa Fosas Andalucía: 151 fosas con 2.616 víctimas.

En Andalucía:

Desaparición Forzada Andalucía: 945 fosas con 44.058 víctimas.

Mapa Fosas Andalucía: 900 fosas con 49.737 víctimas.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63939251485 2000w)

.jpg?v=63939251485 2000w)