Antipunitivismo

Las iniciativas antipunitivas se multiplican y dan forma a una red

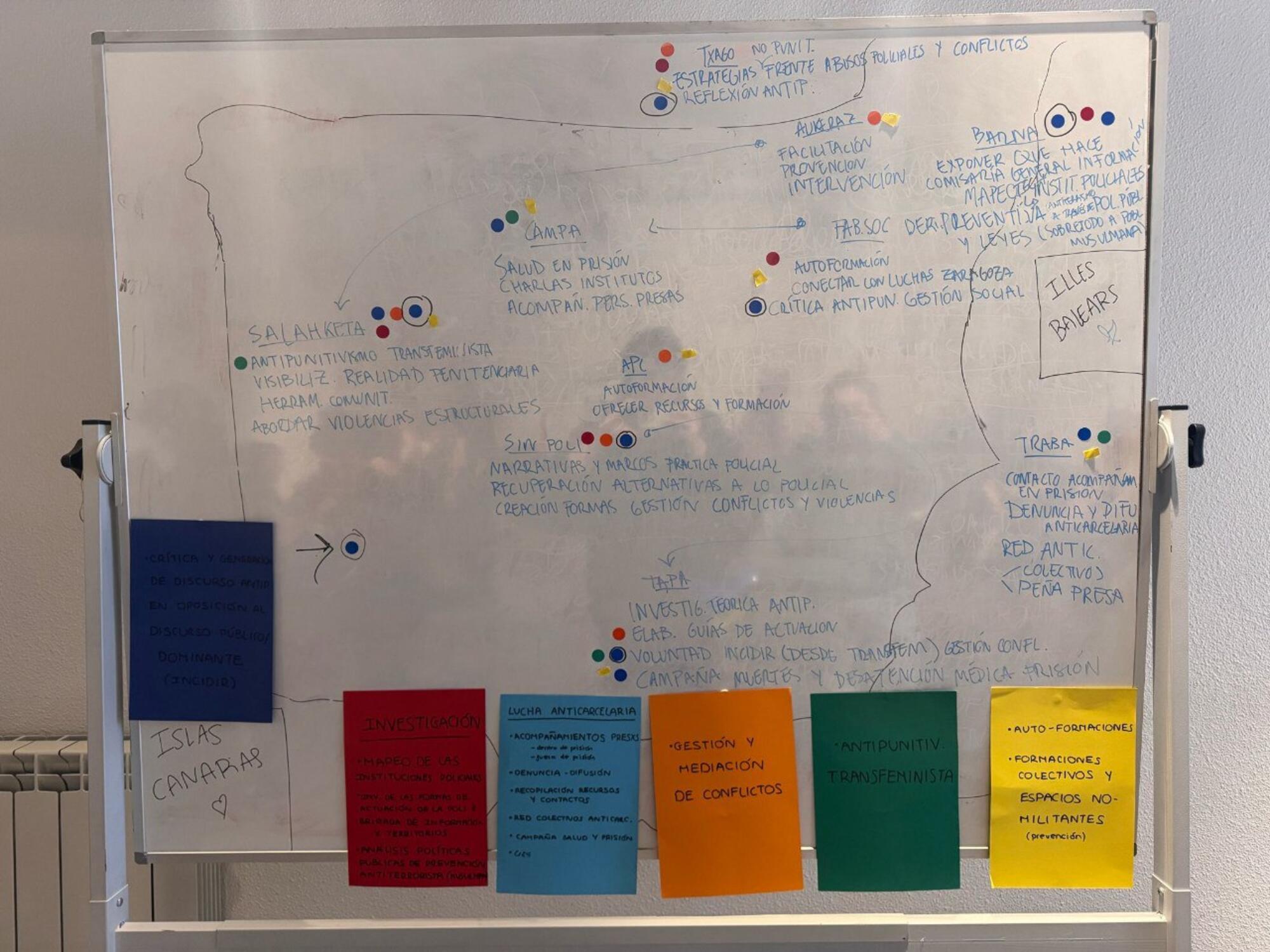

A comienzos de 2025, diversos colectivos del Estado español nos encontramos en Iruña para debatir y construir juntas en torno a la cuestión punitivista. Fue el primer contacto físico de lo que hoy se conoce como la Red Antipunitivista, que nace con la intención de abrir espacios de diálogo y aprendizaje colectivos para trabajar —desde, por y para nosotras— en el desmontaje de la cultura del castigo.

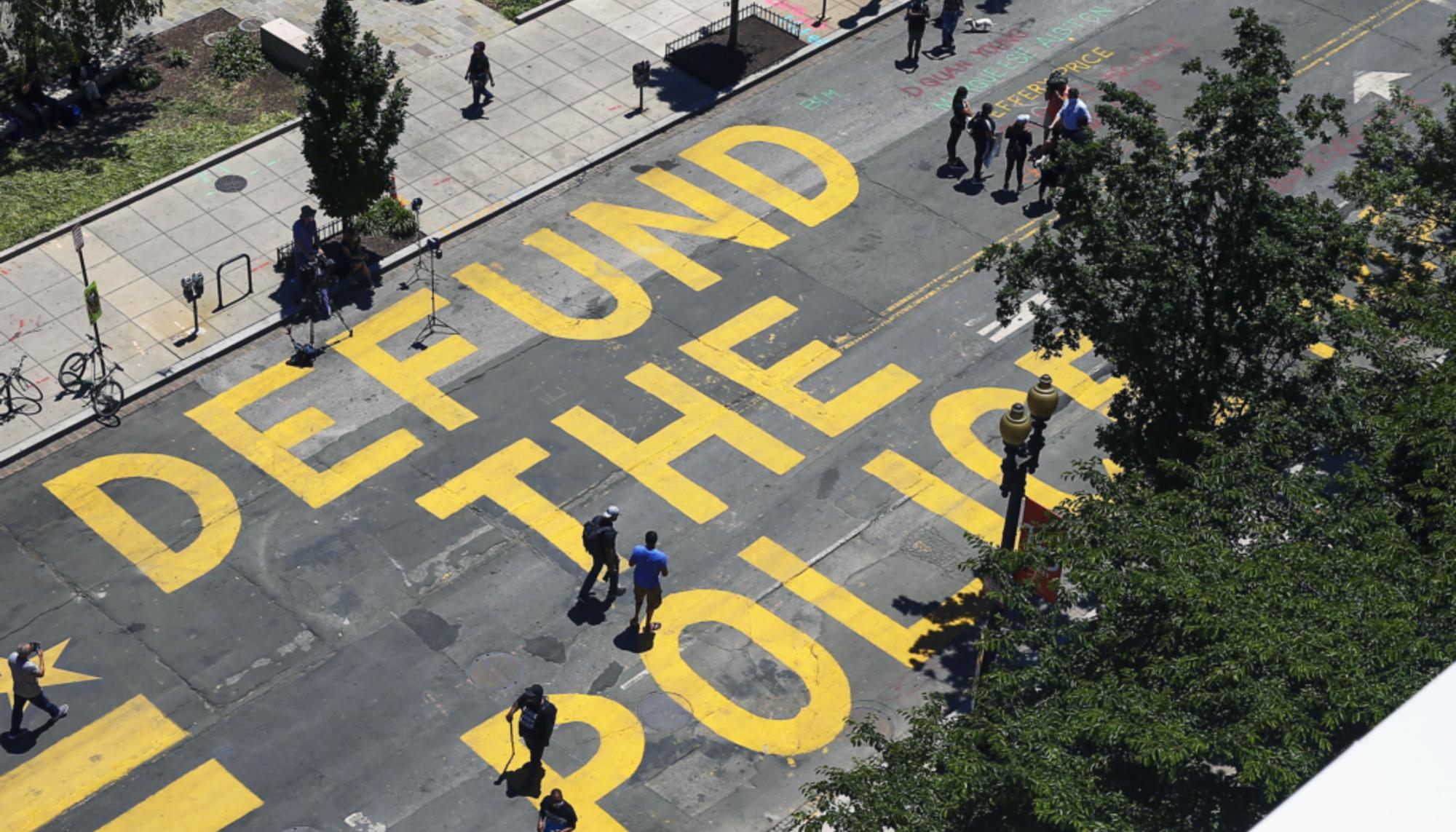

Por razones políticas, sociales e ideológicas diversas, los debates antipunitivistas han ido traspasando los límites de los círculos activistas, colándose poco a poco en conversaciones cotidianas. El antipunitivismo y la lucha por la abolición de las prisiones lleva siendo una cuestión central de luchas cruciales antirracistas, anticoloniales y libertarias (pensemos en las luchas de la población afrodescendiente y chicana de Estados Unidos y Brasil, la de las poblaciones maorí y aborigen en Nueva Zelanda o Australia, la lucha de pueblos indígenas y mestizos en México, o la lucha libertaria y autonomista en Grecia, Italia y el Estado español por mencionar solo unos ejemplos).

Sin ser mainstream, hablar hoy de alternativas a la prisión, despolicialización o gestión comunitaria de los conflictos ya no suena raro ni marginal. Se ha vuelto, de hecho, una necesidad urgente ante la fascistización de nuestras sociedades y el recrudecimiento del complejo securitario (policial, represivo, punitivo-migratorio). Empezaban a circular textos, iniciativas, análisis y discusiones por distintos espacios, señal de una inquietud compartida: muchas queríamos abrir el melón (o mejor dicho compartir) del punitivismo. Pero las estrategias, por lo general, estaban dispersas.

Hoy, hablar de alternativas a la prisión, despolicialización o gestión comunitaria de los conflictos ya no suena raro ni marginal

En este contexto, durante 2024 SinPoli, un colectivo centrado en la investigación sobre despolicialización, comenzó a preguntarse quién más estaba trabajando, organizándose y lanzando propuestas en torno a esta cuestión. Tras un primer acercamiento a colectivos cercanos, se propuso una reunión informal, con la sencilla intención de encontrarse, reconocerse entre colectivos de nuevo cuño y otros con largo recorrido, como Salhaketa Nafarroa. De ahí nació el germen de este encuentro: un espacio donde confluyeron múltiples voces, trayectorias y prácticas.

En el mismo participaron colectivos enfocados en el abolicionismo carcelario, penal y de la cultura del castigo, la investigación militante, las luchas transfeministas, la mediación de conflictos y la autoformación (y todas las intersecciones entre esos lugares). En concreto estuvieron presentes Traba (Valencia), Tapa (Madrid), Aukeraz (Iruña), Asamblea Popular de Carabanchel (Madrid), CAMPA (Zaragoza), Salhaketa Nafarroa y Salhaketa Araba, Txago (Donosti), Fábrica de lo social (Zaragoza), Sin Poli (Madrid-Euskadi-Santander). Faltan colectivos y territorios, no es un espacio representativo ni aspiraba a serlo. Lo importante era iniciar un debate y empezar a construir algo común. No dudamos de que en las siguientes jornadas seremos muchas más. Estas son algunas de las cosas que nos llevamos de aquel primer paso.

Diagnóstico Compartido

Las razones que nos empujaron a organizar unas jornadas antipunitivistas son ampliamente compartidas. Sabemos que el estado, con su aparato policial y judicial, se ha convertido en el actor principal en la gestión de los conflictos sociales. Las consecuencias de esto son profundamente destructivas: la lógica del castigo, inherente a su estructura, impide cualquier abordaje real de las desigualdades estructurales que están en la base de buena parte de esos conflictos. A la vez, nos cuesta imaginar o poner en práctica otras formas de hacer.

La falta de herramientas (o la falta de conocimiento y socialización de las existentes), así como la carencia de referentes, nos lleva, muchas veces, a reproducir, incluso dentro de nuestros propios colectivos, dinámicas punitivas que refuerzan relaciones de poder y desresponsabilización. Aunque las identifiquemos e incluso podamos cuestionarlas, en la práctica cuesta no replicar estas lógicas.

Punitivismo / Antipunitivismo

Uno de los ejes centrales de los debates giró, como era de esperar, en torno al propio concepto de punitivismo y su crítica. Hablamos de cómo nuestras sociedades han naturalizado el castigo como respuesta casi automática ante cualquier comportamiento que se salga de la norma. Esta construcción social punitiva es fruto de la cultura predominante: se reproduce y se perpetua en y a través de la familia, las escuelas, las relaciones personales y, sí, también los movimientos sociales. Castigo que, casi siempre, se traduce en control, represión y criminalización ejercidos por las instituciones del estado: la policía, los tribunales, las cárceles.

Esta naturalización viene acompañada de una aceptación acrítica del papel de la policía como agente de mediación y regulación de los conflictos sociales. Así, se consolida un proceso de despolitización colectiva, asumido tanto por la derecha como por buena parte de la izquierda, que se traduce en un consenso securitario, vigilante y policial. Un consenso que promete soluciones rápidas y eficaces a problemas profundamente complejos.

Se propone otra forma de hacer que pone en el centro los tiempos largos, los ritmos comunitarios, los procesos sostenibles

Pero el punitivismo va más allá de lo judicial o policial. Se filtra en lo social, lo educativo, lo comunitario. Se internaliza y produce subjetividades punitivas incluso entre quienes buscan transformar la realidad. En este escenario, el antipunitivismo no puede quedarse en una crítica puntual: es una apuesta política y vital de largo aliento, una herramienta de lucha contra el sistema de clases, patriarcal y colonial que atraviesa nuestros vínculos y nuestras vidas.

Durante las jornadas, los debates recogieron múltiples voces, lenguajes y experiencias —no exentas de tensiones y contradicciones—, pero también un sentir común: la necesidad de asumir la responsabilidad colectiva, de visibilizar las causas estructurales de los conflictos y de salir de las lógicas individualizantes basadas en la culpa y el castigo. Frente a una lógica punitiva que busca respuestas inmediatas, visibles y centralizadas, se propone otra forma de hacer que pone en el centro los tiempos largos, los ritmos comunitarios, los procesos sostenibles.

Cuando la comunidad se implica, los tiempos se dilatan: se rompe con la falsa promesa de eficacia inmediata, pero se gana en profundidad y en verdad

Como decía un colectivo participante, cuando la comunidad se implica, los tiempos se dilatan: se rompe con la falsa promesa de eficacia inmediata, pero se gana en profundidad y en verdad. La estrategia antipunitiva, entonces, se despliega en dos planos inseparables: por un lado, como confrontación directa con el aparato punitivo del Estado, y, por otro, como construcción cotidiana de herramientas para sostener procesos de acompañamiento, participación y reparación desde nuestras propias redes.

Estrategias antipunitivas

Más que una lista de herramientas, lo que compartimos durante las jornadas fue una forma de mirar y de hacer. Una filosofía antipunitiva que combina, por un lado, el enfrentamiento directo con el Estado y, por otro, la construcción de otras lógicas, desde y en la comunidad.

Frente a la deriva punitiva, necesitamos estrategias que nos permitan hacernos cargo colectivamente de los conflictos, sin delegar su resolución en las instituciones de orden y represivas. Pero, para que estas estrategias sean posibles, es indispensable partir de una mirada estructural: los conflictos no surgen en el vacío, sino atravesados por desigualdades materiales, racismo, género,

Ahora bien, ninguna estrategia funciona si no existen previamente redes comunitarias fuertes, con recursos, legitimidad y confianza. Es en esas redes donde se pueden activar procesos de acompañamiento y de responsabilización. Estos procesos, por definición, no son lineales ni estandarizables: dependen de la disposición de las personas implicadas, de las herramientas disponibles, de los contextos.

A lo largo de los dos días hablamos de mediación, de participación real de todas las partes, de generación de presión social, de protección a quienes han sido afectadas, de priorizar sus necesidades —que no siempre son sus deseos—. Son claves a tener en cuenta, sabiendo que no garantizan una resolución definitiva. Pero quizás la pregunta no sea tanto cómo se “resuelve” un conflicto, sino qué entendemos por “éxito” en un proceso antipunitivo.

Futuros

Con todo esto en mente, estas jornadas han querido ser un primer paso en la construcción de una red colectiva que permita imaginar y sostener horizontes antipunitivistas. Los debates sirvieron para acordar un marco común, compartir trayectorias, miradas y contextos, y empezar a construir complicidades entre personas de distintos territorios.

Pero esto no ha hecho más que empezar. De cara al futuro, muchas expresamos la necesidad de aterrizar en debates más concretos sobre las prácticas antipunitivas, así como la urgencia de ampliar esta reflexión colectiva, haciéndola más diversa y más transversal. Con ese horizonte, ya estamos trabajando para que en 2026 puedan celebrarse las segundas jornadas de la red antipunitivista.

Autogestión

De la policía a la política (o cómo hacerse cargo del conflicto “sin poli”)

Antipunitivismo

Las malas víctimas responden

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)