Pensamiento

“Queremos que el lector conozca la faceta docente del pensador ecosocialista más importante en lengua hispana”

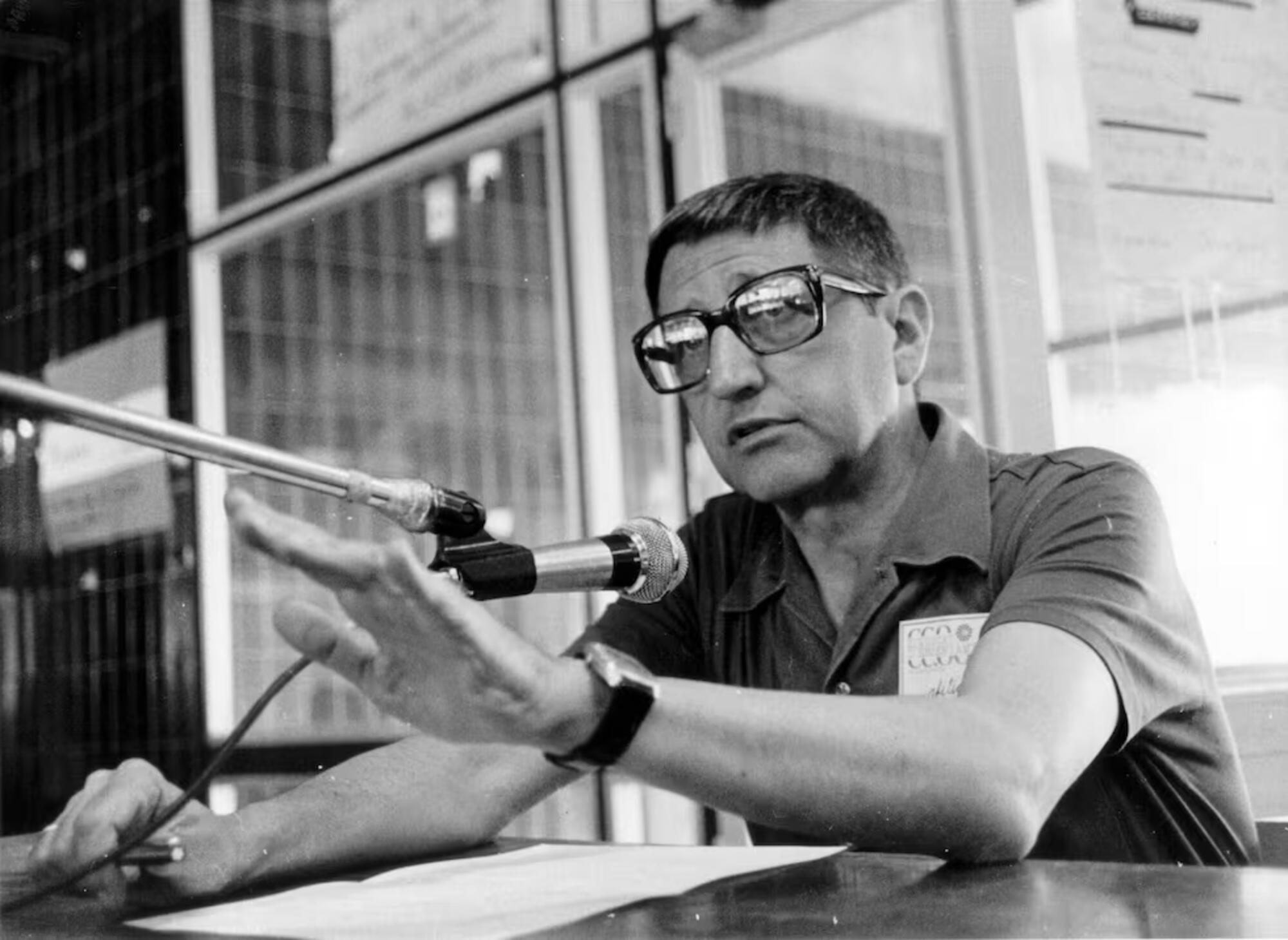

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Manuel Sacristán (1925-1985), que se conmemora hoy, 5 de septiembre de 2025, Salvador López Arnal y José Sarrión Andaluz acaban de publicar el tercer volumen de la pentalogía Filosofía y metodología de las ciencias sociales (Montesinos, 2025). Se trata de una completa recopilación que reúne textos inéditos o de difícil acceso del pensador español que contiene una importante novedad: por primera vez, el lector podrá leer la transcripción de las clases de Metodología de 1981-1982 de Manuel Sacristán en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona en formato de edición crítica.

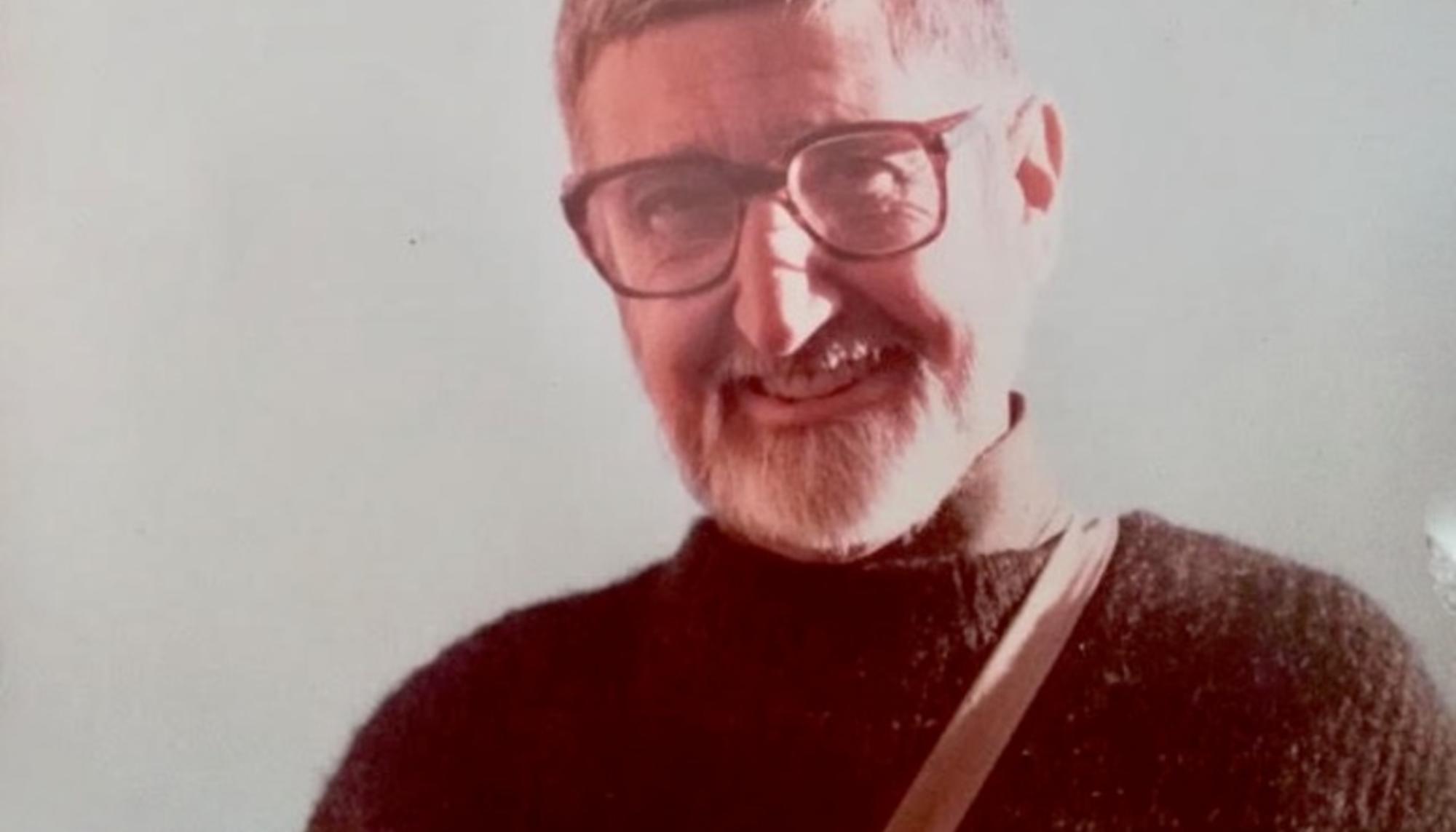

López Arnal, profesor jubilado, es reconocido por su trayectoria de dedicación al pensamiento crítico, con cientos de entrevistas, artículos y reseñas, y, de manera especial, por editar la obra de Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey a través de diversos proyectos editoriales. Por su parte, Sarrión Andaluz, profesor permanente laboral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, también ha combinado su labor académica con una intensa actividad política. Sus primeros trabajos sobre Sacristán dieron lugar a su libro La noción de ciencia en Manuel Sacristán (Dykinson, 2017), que inició un conjunto de publicaciones sobre dicho autor, muchas de ellas en colaboración con López Arnal. Este tercer volumen de Filosofía y metodología de las ciencias sociales es un trabajo imprescindible que amplía la disponibilidad del legado intelectual de Sacristán.

¿Cómo llegasteis al pensamiento de Manuel Sacristán en un momento en que su obra no era fácilmente accesible, y qué ha supuesto para vosotros asumir la responsabilidad de editar y difundir su legado?

Salvador López Arnal: Mi primer encuentro con Sacristán fue en 1973, cuando estudiaba Ciencias Exactas en la Universidad de Barcelona. Supe de una conferencia suya, organizada casi de manera clandestina, y acudí por curiosidad. No entendí todos los argumentos, pero me impresionaron la belleza de su lengua, la paciencia de sus explicaciones y la seriedad con que abordaba los problemas. Desde ese día supe que debía seguirle la pista: empecé a leer sus artículos y, poco después, cambié de carrera para estudiar Filosofía. Como oyente asistí a sus clases de Metodología de las Ciencias Sociales durante varios cursos, precisamente las que hoy editamos en la pentalogía.

Años más tarde, con el impulso de Francisco Fernández Buey, me decidí a trabajar a fondo en su obra y en la de Marx, lo que me llevó a elaborar un diccionario de términos y autores con su obra y a publicar mis primeros libros sobre él. Mi labor editorial continuó con la ayuda a la edición de inéditos como Lógica elemental o con homenajes en su memoria, además de la edición de textos como M.A.R.X. o Escritos sobre El capital (y textos afines). También participé en los documentales Integral Sacristán, dirigidos por Xavier Juncosa. Asumir esta tarea ha sido un honor inmenso, un aprendizaje vital y un compromiso con la difusión de un filósofo que considero una cima del marxismo español y latinoamericano.

José Sarrión Andaluz: Mi acercamiento fue más lento. En mis primeros años de militancia universitaria, hacia comienzos de los 2000, vivíamos un momento de gran optimismo político: la huelga general de 2002 y las luchas contra la LOU, el Prestige o la guerra de Iraq. En ese contexto, las pocas lecturas que hice de Sacristán me resultaron incómodas: su tono crítico desentonaba con la euforia de quienes pensábamos que el cambio estaba cerca. Pero ese optimismo pronto se frustró, y fue entonces cuando comprendí la profundidad de su pensamiento. Su manera de integrar marxismo y ecología me resultó iluminadora, sobre todo, entre ciertas élites políticas, se manipulaba el término “ecosocialismo” como algo ajeno al comunismo. Volví a Sacristán buscando claridad sobre este término, y terminé dedicándole mi tesis doctoral sobre su noción de ciencia. Gracias a Salva, tuve acceso a archivos inéditos y grabaciones que me permitieron descubrir la riqueza de su obra. Entendí que el verdadero problema de la tecnociencia no es epistemológico, sino político y ético: lo que la hace peligrosa —y al mismo tiempo útil— es precisamente su capacidad de transformar. Desde entonces he seguido publicando artículos y textos inéditos y, lo más importante, he colaborado con Salva en esta pentalogía, aunque tengo que decir, desde el principio, que el gran mérito es de él. Yo he sido mucho más un acompañante de Salva que un coeditor. Para mí, Sacristán no es solo un objeto de estudio: es un maestro que enseña a pensar críticamente en tiempos de crisis.

Sacristán sigue siendo relevante porque, además de su faceta ecosocialista y pacifista, sus escritos clásicos sobre Marx, Engels, Lenin o Gramsci siguen siendo una escuela de formación para nuevas generaciones

Se dice que Sacristán es el pensador marxista más importante de España. ¿Cómo definiríais su huella en el marxismo y por qué sigue siendo relevante hoy?

S.L.A.: Su entrada en el marxismo se produce en Münster, probablemente en parte gracias a Ettore Casari. Allí cursó estudios en lógica y epistemología, que le dieron una formación poco común entre los marxistas españoles. Además, su conexión con el marxismo se produjo mediante el Partido Comunista Alemán. Creo que esto influyó en su concepción de que la teoría marxista debía estar siempre ligada a la práctica política. A su regreso a España en 1956, en un país sin tradición marxista viva tras la derrota republicana, su papel fue clave en la recuperación y difusión de esa herencia. Fue el primer editor de Marx y Engels desde la Guerra, tradujo obras fundamentales como el Anti-Dühring y formó a militantes con materiales de estudio. Además, escribió textos como “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia” o “Karl Marx como sociólogo de la ciencia”, que muestran su rigor como investigador. Su huella está en esa cuádruple labor: recuperación, traducción, divulgación y estudio crítico. Hoy sigue siendo relevante porque, además de su faceta ecosocialista y pacifista, sus escritos clásicos sobre Marx, Engels, Lenin o Gramsci siguen siendo una escuela de formación para nuevas generaciones.

J.S.A.: Estoy de acuerdo con Salva. Sacristán supo articular ecología y marxismo sin abandonar el carácter revolucionario de este último. También el feminismo y la lucha por la paz. Frente a las salidas socialdemócratas, que confiaban en un reparto de beneficios dentro del capitalismo, él mostró que la única opción viable era cuestionar el crecimiento ilimitado. Eso nos obliga a pensar en términos de revolución, no de reformas parciales. Su pensamiento devuelve al socialismo la radicalidad perdida, y lo hace con un lenguaje crítico y riguroso que sigue siendo útil hoy. En mi experiencia militante, incluida mi etapa como diputado, he encontrado siempre en Sacristán no solo un filósofo, sino un revolucionario que ofrece análisis y categorías para comprender nuestra realidad.

En el tercer volumen de la pentalogía habéis publicado la transcripción de sus clases de 1981-1982. ¿Qué nuevos matices aparecen en su faceta docente?

S.L.A.: Lo primero que se percibe es la belleza de su expresión oral: claro, preciso y con un castellano impecable. Sus clases eran un ejemplo de pedagogía, capaces de explicar problemas complejos en un lenguaje accesible para estudiantes de economía sin formación lógica ni filosófica previa. También destaca la interacción con el alumnado: preguntaba, escuchaba y debatía con ellos, en especial con Fernando G. Jaén, cuyas intervenciones llegaron a enriquecer la propia dinámica del curso. Los temas tratados eran amplísimos: desde Kuhn y Bunge hasta Goethe o Heine, pasando por Roszak y la contracultura norteamericana de los años 60. La transcripción muestra a un profesor que no solo enseña teoría, sino que conecta filosofía, literatura y política de la ciencia, siempre con un tono vivo y actual.

J.S.A.: Con esta transcripción queremos que el lector conozca la faceta docente del pensador ecosocialista más importante en lengua hispana. Para mí, lo más revelador es la accesibilidad de Sacristán en el aula. En sus escritos puede resultar más denso, pero en clase se aprecia su esfuerzo por explicar filosofía a estudiantes de económicas y otras especialidades, y eso se agradece. Con calma, expone conceptos de cierta complejidad —ya sean de carácter teórico o epistemológico, como la falacia naturalista o la transición de los debates acerca de la crisis de fundamentos de la ciencia hacia los de la línea de demarcación—, o de carácter político y cultural, siempre con ejemplos relativamente fáciles de seguir. Al mismo tiempo, como ya ha señalado Salva, conecta este recorrido con referencias culturales y literarias, por ejemplo, las que protagonizaron una reacción contra el lado oscuro de la ciencia. Ambas caras de una misma moneda: el progreso tecnocientífico y sus consecuencias teóricas y sociales. Esa capacidad de saltar de la filosofía de la ciencia a la literatura o la política, sin perder el hilo, lo convierte en un docente extraordinario, un auténtico polímata. Creo que en Sacristán se encuentra el germen de la línea sobre la “tercera cultura” que posteriormente desarrolló Fernández Buey. Leer estas transcripciones es como colarse de alumno en una clase donde todo está conectado: ciencia, cultura, historia y militancia.

Sacristán fue pionero en enfoques ecosocialistas. ¿Cómo interpretáis esa articulación entre marxismo y ecología y qué enseñanzas ofrece hoy?

S.L.A.: Tras el 68 y la invasión de Checoslovaquia, Sacristán comprendió que el marxismo debía renovarse. Empezó a pensar en problemas nuevos, los que él llamaba “postleninianos”: la cuestión nuclear, la guerra y, sobre todo, la relación de la humanidad con la naturaleza. Desde mediados de los 70, en conferencias como la de Salamanca en 1977, defendió una política de la ciencia de orientación socialista y criticó el ideal del comunismo de la abundancia. En su relectura de Marx encontró elementos para una visión ecológica que anticipa debates actuales. Sus textos, como “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx” (1983), muestran a un pensador que leía los clásicos con ojos nuevos. Su lección para hoy es clara: no hay emancipación posible sin cuestionar el productivismo y sin articular lucha de clases y ecologismo.

J.S.A.: Efectivamente, sus inquietudes nacen con el Informe del Club de Roma de 1972, a partir del cual comienza a interesarse por el problema ecológico. Tanto es así que, ese mismo año, propuso a Grijalbo una colección de libros titulada Naturaleza y sociedad, dentro de la cual incluyó una línea dedicada a un término que él mismo inventó: ‘sociofísica’, con el que se refería a los temas en que la intervención de la sociedad —principalmente la industrial capitalista— interfiere con la naturaleza. Su interés por Harich tiene que ver con esto, aunque discrepa con este en su autoritarismo, en las antípodas de Sacristán. Todo este mundo mental que se está abriendo camino en los 70, en los 80 ya está mucho más asentado en su cabeza, y es uno de los ejes de la revista mientras tanto. Por eso, en las transcripciones vemos cómo ciertos debates ecológicos aparecen en diálogo con los alumnos: la energía nuclear, la genética, el amianto o las teorías de Georgescu-Roegen, por citar solo algunos.

Sacristán criticaba industrias como la automovilística, que veía como destructivas y alienantes. Y no solo criticaba: practicaba la coherencia vital, “tejer en casa”, es decir, sugería la posibilidad de ensayar formas alternativas de vida

Sacristán sostenía que en el corazón del filosofar sobre la ciencia debía haber una política de la ciencia, y defendía “más hombres cultos” frente a meros profesionales. ¿Cómo conecta esto con debates actuales sobre sostenibilidad y cambio cultural?

S.L.A.: Sacristán criticaba industrias como la automovilística, que veía como destructivas y alienantes. Y no solo criticaba: practicaba la coherencia vital, “tejer en casa”, es decir, sugería la posibilidad de ensayar formas alternativas de vida. No se trataba de predicar desde fuera, sino de vivir de manera diferente, aunque fueran intentos modestos. Esa actitud anticipa debates actuales sobre decrecimiento y consumo responsable. Lo importante era mostrar que otro modo de vida es posible y que incluso los fracasos aportan aprendizajes. Su idea de formar “hombres cultos” antes que técnicos (sin desconsideración de la tecnología no destructiva) apunta a un cambio cultural profundo, a una educación que fomente la reflexión crítica por encima de la mera profesionalización.

J.S.A.: Su giro hacia la política de la ciencia responde al reconocimiento de que la tecnociencia capitalista produce riesgos inéditos: nucleares, ecológicos, bélicos, de control social... Para él, el problema urgente en ciencia no es epistemológico, sino político. “Lo malo de la ciencia es que es buena ciencia”, resumió en algún momento, haciendo ver que lo que hace peligrosa a la ciencia no es su examen ideológico (cuestión que dominaba en algunas de las discusiones marxistas de la época), sino justamente su eficacia, la cual presupone buen conocimiento, al menos en cierto grado. Un ejemplo: si la física atómica no poseyera una cierta verosimilitud, el riesgo de bomba atómica no existiría. Tampoco, claro está, la medicina nuclear. Creo que este ejemplo ilustra bien su concepción de la “constitutiva ambigüedad práctica” de la tecnociencia. Ahora bien: la realidad es que, en el presente, esta está puesta al servicio de intereses capitalistas. Lo que nos lleva a que no se pueda entender la ciencia al margen del marco social en el que se integra: la propiedad de la ciencia, quién dirige sus programas de investigación, con qué objetivos... Fernández Buey llamó a esto un “racionalismo bien temperado”, caracterizado por una concepción autocrítica de la ciencia, en contraste con el Sacristán de los años 60. Además, en sus clases muestra estar al día de campos como la economía, la historia, el derecho o la antropología.

Su enfoque ecomarxista combina crítica científica y compromiso político, y sigue siendo una guía para quienes buscan alternativas en un mundo en crisis ecológica permanente

Jorge Riechmann ha observado que, más que en la metafísica, Sacristán se interesa por la antropología, porque considera que somos, biológicamente, la especie de la hybris, de la desmesura. De la antropología social, por poner solo un ejemplo, denuncia el impacto de investigaciones que destruyeron comunidades indígenas, y lo conecta con la lógica de las multinacionales como Nestlé y los estragos que cometió con su leche en polvo en África, una tragedia en aquella época. Como ves, su enfoque ecomarxista combina crítica científica y compromiso político, y sigue siendo una guía para quienes buscan alternativas en un mundo en crisis ecológica permanente. Hoy, cuando las universidades se someten a la lógica del mercado y la transferencia empresarial, esa llamada (creo que de raíz orteguiana) a recuperar la cultura y la orientación ético-política de la investigación es más necesaria que nunca.

Sacristán afirmaba que la “ocurrencia” científica no se puede codificar. ¿Cómo se aplica esto hoy a los desafíos de la investigación?

S.L.A.: La idea sigue siendo válida: la ciencia avanza también por golpes de creatividad imposibles de prever. El problema actual es que la financiación condiciona mucho más la investigación: los proyectos dependen de su utilidad inmediata y de la rentabilidad económica, lo que reduce el espacio para la heterodoxia. La gran ciencia, con presupuestos millonarios y rendición de cuentas estricta, limita los márgenes de innovación personal. La ocurrencia sigue siendo decisiva, pero hoy, en general, está más acorralada por la lógica del mercado.

J.S.A.: Creo que Salva ha señalado lo esencial. El lector puede profundizar en este asunto en la transcripción de estas clases, concretamente en un debate con sus alumnos que recogemos. En él, Sacristán critica la tendencia de la filosofía de la ciencia del siglo XX a identificar la ciencia únicamente con la teoría, y, en concreto, solo con aquella teoría que ha sido formalizada. A su juicio, esta visión produce una reducción extrema de la idea de ciencia, lo que, sin ir más lejos, permitiría negar la condición científica a disciplinas empíricas como, por ejemplo, la sistemática botánica, la zoología general, la geología histórica o la geografía descriptiva, en las cuales pesa mucho más la parte no formalizable que la formalizable.

Poco antes, puede leerse la explicación que ofrece en sus clases sobre el método hipotético-deductivo de Stuart Mill (en contraposición al inductivo-deductivo). En este método, la deducción no parte de inducciones bien fundadas, sino de simples hipótesis; no de generalizaciones sólidas, sino de conjeturas, hipótesis que a uno se le ocurren —a las que Sacristán llama “ocurrencias”.

Recordemos que Mill presenta este método frente al inductivo-deductivo —para el filósofo inglés, el más perfecto—, mediante el cual, a partir de la inducción, es decir, generalizando datos y nociones de bajo nivel, se obtienen proposiciones muy generales y, posteriormente, de forma deductiva, se razona “desde arriba” (lo que Mill llama “interpretar” esa inducción). Es decir, al establecer sus consecuencias realizamos una interpretación de la inducción inicial y, además, al llegar a proposiciones de tipo empírico, comprobamos o refutamos aquella primera inducción.

Hoy, sin embargo, dice Sacristán, la distinción entre métodos hipotético-deductivo, axiomático-deductivo e inductivo-deductivo carece de sentido, porque todo son hipótesis: tanto las proposiciones generales obtenidas por inducción como los axiomas. Esto lo ejemplifica observando que en la construcción de teorías en el sentido moderno —a menudo muy alejadas de la experiencia directa— los principios suelen ser altamente hipotéticos. Esto lo ve con especial claridad en la economía, coincidiendo —curiosamente— con Friedman, cuyo Ensayo de metodología considera muy bueno (aunque le resulte horrible en otros campos, claro). Friedman admite que, cuanto más potente es una teoría, más lejos de la realidad están sus axiomas. Sacristán lo observa también en las partes más abstractas de la física actual (no en la del pasado), donde parece inevitable admitir que los supuestos —los axiomas— no tienen por qué ser realistas, ya que allí se trabaja con nociones no intuitivas, ni siquiera intuibles, imposibles de representar gráficamente.

Bunge llegó a afirmar en aquellos años que habría que dejar de llamar “ciencia” a la teoría económica, reducida a modelos tan abstractos que la convierten en un juego teórico. Sin embargo, Sacristán considera que mientras que en la física actual, con fórmulas y axiomas no interpretables intuitivamente —que solo afirman relaciones matemáticas—, no podemos atrevernos a afirmar que sean irreales ni a decir que sean realistas, en cambio en el caso de la economía sí tiene sentido hacerlo. Así, por ejemplo, Galbraith tiene motivos para rechazar hipótesis clásicas por irreales y proponer otros supuestos acerca del funcionamiento económico, como ocurre con la cuestión de los precios.

En conclusión, Sacristán sostiene que distinguir hoy entre métodos inductivo-deductivo, axiomático-deductivo e hipotético-deductivo es inútil, porque toda suposición general es, en el fondo, una hipótesis, ya se haya obtenido inductivamente o una “ocurrencia” de la imaginación.

En este punto, Sacristán considera que nunca tenemos una certeza absoluta de nada, salvo en las ciencias formales —lógica y matemáticas—. Todo principio es una hipótesis, y la vieja distinción entre axiomas e hipótesis, que suponía al primero como cierto y a la segunda como dudosa, tiene hoy muy poca eficacia, dado el estado actual de teorías tan elaboradas, sofisticadas y alejadas de las proposiciones empíricas como las que utilizamos hoy, desde la física hasta la sociología, pasando —en mayor o menor medida— por la economía. Cuando una teoría está formalizada o es formalizable, suele hallarse muy lejos de las proposiciones de observación.

En 1983, en la revista Dialéctica, afirmó que el científico social debería preocuparse muy poco por el hecho de que en su campo no existan cuerpos consistentes de sutilezas analítico-filosóficas comparables a los que poseen las ciencias de la naturaleza. Por el contrario, el científico social debería lanzarse con decisión a su trabajo, sin grandes preocupaciones filosófico-metodológicas, porque, si no hay muy buena filosofía de las ciencias sociales, probablemente es porque tampoco hay todavía muy buenas ciencias sociales. Todo esto partiendo, claro, de que la ciencia con fundamentos absolutos no existe.

Sacristán decía que “la ciencia solo puede ser luciferina: lo que hay que rectificar es la política de la ciencia”. ¿Qué lecciones ofrece esto hoy, en plena crisis ecológica y social?

S.L.A.: Llamaba “luciferina” a la ciencia porque rompe cosmovisiones y desafía dogmas. Esa rebeldía es necesaria para avanzar, pero también peligrosa en sus consecuencias, como muestran Hiroshima o Nagasaki. La lección es que necesitamos pensar de manera diferente, cuestionar el desarrollismo y no confiar ciegamente en la tecnología. Proyectos como colonizar Marte son espejismos que repiten viejos sueños tecnocráticos. Frente a ellos, Sacristán proponía un pensamiento crítico, capaz de imaginar otros modelos de vida, aquí, en nuestro planeta, más razonables y sostenibles.

J.S.A.: El término “luciferino” no alude a lo satánico, sino a lo que porta luz y se rebela. La ciencia ilumina y libera, pero también desestabiliza. Lo decisivo es el marco social en que se desarrolla. Sacristán sabía que el progreso científico no puede detenerse, pero insistía en que sin una política adecuada se convierte en fuerza destructiva. La lección es que la ciencia, por sí sola, no nos salvará: necesitamos transformaciones políticas y sociales que orienten su potencial hacia la emancipación y no hacia la catástrofe. Un pequeño ejemplo: ya en 1979 alertaba de las posibilidades de la cibernética como herramienta de control social, anticipando fenómenos actuales como el big data y la manipulación electoral, lo cual a mí me parece alucinante. Hoy, con la inteligencia artificial en manos del sector privado, sus advertencias cobran una vigencia alarmante.

Hoy, leer a Sacristán es dialogar con un compañero que nos recuerda que la teoría sin compromiso es estéril, y que el compromiso sin teoría es ciego

Sacristán fue crítico, pacifista y militante. ¿Cómo puede inspirar hoy a los movimientos sociales y a la izquierda?

S.L.A.: Su compromiso político fue constante, desde sus escritos juveniles hasta su militancia clandestina en el PCE y en Comisiones Obreras. Sus textos sobre pacifismo y ecologismo, recogidos en Pacifismo, ecologismo y política alternativa o en Seis conferencias siguen siendo una fuente de inspiración para movimientos actuales. Pero más allá de sus textos, lo inspirador es su coherencia: un intelectual que no se limitaba a analizar, sino que participaba activamente en la lucha (por ejemplo, contra la permanencia en la OTAN o contra las nucleares). Ese ejemplo, unido a su rigor filosófico, lo convierte en una referencia ineludible para quienes quieren unir pensamiento crítico y acción política.

JSA: Coincido plenamente. Lo fascinante de Sacristán es su capacidad para pensar sin concesiones y al mismo tiempo comprometerse con la praxis. En lo teórico: dudar de todo, también de los “padres fundadores” de la izquierda. En lo político: ir en serio. Hoy, leer a Sacristán es dialogar con un compañero que nos recuerda que la teoría sin compromiso es estéril, y que el compromiso sin teoría es ciego.

El centenario de Sacristán en 2025 está siendo conmemorado en una campaña descentralizada con web, logos, actividades y difusión en www.sacristan2025.org. ¿En qué acciones concretas o eventos estáis implicados vosotros o esperáis participar?

J.S.A.: Estamos muy satisfechos con lo que se ha logrado. Hace apenas un año casi nadie recordaba la efeméride, pero un pequeño grupo vimos la oportunidad de aprovecharla para situar de nuevo a Sacristán en el mapa. Su figura es incómoda para muchos: lo es para la derecha, por ser un filósofo comunista; lo es para la socialdemocracia, porque nunca se aproximó a sus intentos; y también para el nacionalismo, ya que, aunque defendía el derecho de autodeterminación, no simpatizaba con ninguna forma nacionalista. Si a esto sumamos la tendencia española a minusvalorar a nuestros propios pensadores y el hecho de que Sacristán no pudo producir grandes libros (en buena parte debido a la represión franquista), el resultado es un autor de enorme talla que sigue siendo poco conocido incluso entre estudiantes de filosofía.

A comienzos de 2024 nos reunimos algunos profesores —entre ellos Salva, Jorge Riechmann y Óscar Carpintero— y de ahí surgió la idea de una web y un logotipo de libre uso para animar a la comunidad a organizar actividades. El logo fue diseñado altruistamente por Berta Catalá y la web se construyó gracias a Jaime Ramajo y a la Asociación Espai Marx. Presentamos la campaña en la Fiesta del PCE: este acto inicial tuvo poca asistencia, pero sirvió para empezar a difundir la idea, y la bola de nieve fue creciendo. Desde enero de 2025, la agenda de la web recoge un flujo constante de actividades. Aunque la Academia ha mostrado poco interés —con excepciones como la Cátedra Ferrater Mora en Cataluña o el Programa de Doctorado de Salamanca dirigido por María Martín, especialista en Filosofía Española—, han proliferado iniciativas de profesores y colectivos de izquierda en distintas universidades. También ha habido actividades organizadas por entidades políticas como el PCE, Comunistes de Catalunya, Anticapitalistas, Izquierda Unida, Viento Sur, Canal Red o la FIM, entre otras.

Yo me he implicado, sobre todo, en la creación y el mantenimiento de la web. En ella, además de la agenda, colgamos cada semana un paquete de textos que publica Espai Marx, gracias al esfuerzo incansable de Salva. En conjunto, calculo que superaremos las cincuenta actividades descentralizadas, con el simposio de la Cátedra Ferrater Mora como broche final. Creo que el balance es muy positivo, y este libro —la primera edición crítica de sus clases— se suma a esa conmemoración poniendo a disposición de todos un material que antes solo unos pocos conocíamos. Además, a finales de este mes saldrá un monográfico sobre Sacristán en la revista Nuestra Bandera, que he tenido el honor de coordinar.

S.L.A.: Coincido con José: estamos haciendo todo lo que podemos, y creo que con buen resultado. Los materiales semanales de Espai Marx, ya sean entrevistas o escritos, están siendo muy útiles para quienes se acercan por primera vez a Sacristán y también para quienes ya lo conocían. Se han celebrado encuentros y jornadas con estudiosos como Jorge Riechmann, Montserrat Galcerán, Joan Benach, José Luis Moreno Pestaña o Ignacio Perottini, que vino de México y volverá probablemente a final de año. Todas esas intervenciones enriquecen mucho el panorama.

En mi caso he participado en un congreso de Humanidades en la Pompeu Fabra y en una mesa más reducida en la misma universidad. También publiqué un artículo en la fecha de su fallecimiento, y colaboro con revistas argentinas como El Corsario Rojo y Kalewche. Próximamente intervendré en una conferencia en la librería Anònims de Granollers, un espacio anarquista, lo que me alegra especialmente porque Sacristán siempre vio al anarquismo como una tradición emancipadora hermana. Y, sobre todo, destaca el congreso organizado por la Cátedra Ferrater Mora en el Ateneu Barcelonès a finales de noviembre, con ponentes como Miguel Candel, Perottini y el propio José. Será también la ocasión para presentar el libro que acabamos de editar en Montesinos.

Además, diversas entidades políticas, académicas y sociales han organizado publicaciones, antologías y actos para este aniversario. ¿Cómo se enmarca vuestro volumen dentro de este contexto, y qué singularidad aporta frente a otras iniciativas de divulgación?

S.L.A.: Nuestro libro no pretende ser un manual divulgativo. Otros textos cumplen esa función, como Seis conferencias o las entrevistas a Sacristán que editó Paco Fernández Buey hace años (el libro no está descatalogado). Lo que nosotros hemos querido hacer es otra cosa: recuperar materiales inéditos o de difícil acceso y ponerlos en circulación con criterios de edición crítica. En ese sentido, nuestro volumen es una aportación de investigación, no de divulgación, aunque cualquier lector interesado y paciente puede seguirlo con provecho. Algunos capítulos son más técnicos, como el dedicado a la lógica de John Stuart Mill, pero otros, como las transcripciones de las clases de 1981-82, resultan muy accesibles. Lo importante es que se trata de un aporte sólido al legado de Sacristán, coincidiendo con el centenario, que se suma a las reediciones de El Viejo Topo y a otras iniciativas editoriales.

J.S.A.: Efectivamente, este volumen se centra en mostrar la faceta docente de Sacristán, en especial a través de la transcripción de sus clases, que constituye un 65% del libro. Pero no nos limitamos a reproducirlas: las acompañamos con notas editoriales y complementarias que ayudan a contextualizar y a seguir hilos de lectura. Alberto Santamaría comparó nuestros volúmenes con un “elige tu propia aventura”: permiten al lector armar su propio recorrido, saltando entre conceptos, referencias y textos relacionados. Es como entrar en el taller intelectual de Sacristán.

Además de las clases, el volumen incluye materiales valiosos: un esquema de curso sobre Stuart Mill, el guion de una conferencia en México sobre economía, fichas de lectura sobre Ulises Moulines, una reseña sobre la ecodinámica de Boulding o un resumen de una reunión del consejo editorial de Mientras tanto. También recupera textos difíciles de encontrar hoy, como su comunicación en el Congreso Mexicano de Filosofía de 1981, importantísima, donde aparecen de forma escrita y pulida ideas que en clase podemos ver que aparecen comentadas oralmente. En conjunto, es una herramienta de investigación que permite reconstruir conexiones, debates y preocupaciones de Sacristán en un momento clave. Formará parte de una pentalogía que, a mi juicio, es la gran aportación de Salva al legado de Sacristán, y en la que yo he tenido la suerte de colaborar. Yo soy, como mucho, un acompañante.

Tras años editando y revisando la obra de Sacristán, ¿qué pasajes, reflexiones o aspectos creéis que siguen siendo menos conocidos, aunque sorprendentemente actuales, para quienes se acercan ahora a su obra?

S.L.A.: En realidad, mucho de lo que escribió Sacristán ya es conocido por quienes lo han leído con atención. Pero siempre queda más por descubrir: pienso, por ejemplo, en su crítica literaria o en su tesis doctoral, facetas que no hemos explorado del todo. Lo importante es que quienes nunca lo han leído tienen la fortuna de poder hacerlo ahora, y la experiencia puede ser tan intensa como descubrir, por ejemplo, un libro clásico de la literatura española. Sacristán sigue ofreciendo sorpresas intelectuales y políticas a quien se acerque a él.

Me gusta recordar una idea orteguiana citada en el obituario que Víctor Sánchez de Zavala escribió sobre él: no basta con leer a los grandes maestros, hay que imitarlos. En el caso de Sacristán, eso significa aprender de sus virtudes intelectuales y también de sus virtudes éticas y políticas. Fue un pensador serio, muy en serio, en todo lo que hizo: filosofía, lógica, militancia. Y en ese rigor, en esa coherencia, hay todavía mucho que aprender.

J.S.A.: Es verdad que Sacristán sigue siendo poco conocido, incluso entre estudiantes de filosofía. Hubo una generación que lo tuvo como referente —mis padres, por ejemplo, estudiaron lógica con el manual de Sacristán a través del padre Muñoz Delgado—, pero esa memoria se ha ido perdiendo. Creo que necesitamos reflexionar sobre nuestra falta de aprecio por la tradición filosófica española.

Respecto a lo más actual de su obra, me cuesta señalar algo concreto porque me he identificado mucho con sus tesis, yo diría que demasiado. Pero es enriquecedor escuchar a otros: en Salamanca, Fernando Broncano nos dio una charla magnífica sobre El lugar de la filosofía en los estudios superiores y Montserrat Galcerán analizó magistralmente El trabajo científico de Marx. Estos debates a mí me enriquecen mucho porque me permiten ver qué aspectos de Sacristán son discutibles y cómo conviene someterlo también a crítica, tal como él hacía con los autores que estudiaba.

Si me preguntan dónde empezar a leerlo, reconozco que no hay aún un texto introductorio adecuado. Faltaría un libro que presentara su obra de forma un poco sistemática para principiantes. Mientras tanto, aconsejo recurrir a sus textos divulgativos, como los artículos en El País de los ochenta —muchos están recogidos en Pacifismo, ecología y política alternativa—, y a sus entrevistas. Me parecen una buena puerta de entrada a un autor exigente.

Ecologismo

Manuel Sacristán, ecologista

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)