Salud mental

Laura Martín López-Andrade: “La psiquiatría es una profesión potencialmente muy peligrosa”

La psiquiatra Laura Martín López- Andrade propone una revolución en el abordaje de la salud mental. Una revolución que parte sobre la base de que la psiquiatría es un arma peligrosa, que resta libertad y suma jerarquía. Una revolución horizontal que cambia la palabra tratamiento por acompañamiento. Una revolución que comienza a germinar en los ETIC, equipos transdisciplinares y comunitarios de seguimiento, cuidados y tratamiento integrado de pacientes con trastorno mental del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Ella, nacida en Granada, coordina uno de estos equipos, el del Hospital Universitario Reina Victoria en Málaga. Una iniciativa que nace desde lo público y desde lo comunitario y con la que ha visto a gente salir desde los márgenes más abismales. Tiene también una faceta asociativa: es presidenta de la asociación La Revolución Delirante y vicepresidenta oriental de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental. Insiste en que reseñemos esto para que se vea que “los trabajadores públicos estamos también en el tejido asociativo”.

La fórmula para darle la vuelta a la práctica está en el punto desde donde se enfoca, explica. “Cuando tú miras a la persona como un ciudadano más, exactamente igual que tú, la cosa cambia. Esa persona no está a merced de mi saber, sino que tiene un problema, ahora yo puedo acompañarle, pero puede que eso cambie en otro momento”, se sincera.

El Ministerio de Sanidad ha puesto una nueva estrategia sobre la mesa que, entre otras cosas, plantea la deprescripción de psicofármacos. ¿A ti te parece bien caminar en esa dirección?

No solo me parece bien, es que es necesario. Estamos en un momento de la salud mental en el que se ha producido un reduccionismo muy peligroso respecto al tratamiento y todo el tipo de asistencia que se da en la que parece que es una condición indispensable el uso de psicofármacos. Se han olvidado del resto de formas de acompañamiento.

Los psicofármacos no curan, la poca utilidad que tienen en algunos momentos de la vida es facilitar relacionarse con una experiencia de una forma menos angustiosa o con un poquito más de distancia hacia experiencias que a lo mejor son potencialmente muy dolorosas y que impiden trabajar otra cosa. Pero tienen una función muy puntual.

Además, hay que saber que la industria farmacéutica está detrás de esta manera de tratar la salud mental y también está detrás de la investigación científica y de todos los manuales de diagnóstico. No es muy difícil sospechar que la psicofarmacología no está hecha para curar. Como dice Piero Cipriano, que es un psiquiatra italiano que trabaja en una unidad de agudos, los psicofármacos no curan la locura, sino que la vuelven crónica.

Se están cronificando los problemas y se pierde de vista la subjetividad, el carácter global del sufrimiento y también la estrategia social y política que debería haber detrás del abordaje de cualquier tipo de sufrimiento psíquico.

Entonces, hablar de deprescripción me parece necesario y además me parece que pone encima de la mesa una cosa importante que es que los psiquiatras debemos saber prescribir, pero también debemos saber quitar los fármacos. Está más que comprobado que el mejor factor de recuperación para una persona es el no uso de psicofármacos durante un periodo prolongado.

Existen pues otras terapias que se ponen sobre la mesa y estas terapias lo que necesitan son recursos, ¿no? ¿Cómo andáis de recursos en este aspecto?

A mí personalmente no me gusta hablar de terapia, la terapia tiene una connotación muy médica que tiene que ver con la rectificación. Es decir, parece que si la persona está mal hay que rectificar a esa persona, entonces eso nos lleva muy fácil a adoptar posturas esencialistas, reduccionistas e individualistas del malestar. A mí me gusta más hablar de estrategias de acompañamiento, de estrategias que pasan por lo clínico y que pasan por lo político.

Yo creo que recursos siempre hacen falta, siempre es necesario tener más recursos, pero creo que los que tenemos están mal invertidos. Es decir, estamos viviendo una nueva era del hospitalocentrismo en la que se están centrando mucho los recursos en unidades, ya sea hospitalaria, ya sea pseudohospitalaria, pisos tutelados, residencias… Y por otro lado, equipos de trabajo que supuestamente son comunitarios pero que reproducen políticas hospitalarias dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que hacen falta más profesionales y que esos profesionales hagan cosas diferentes. El problema es que estamos enfocando la atención hacia que la gente reciba un diagnóstico y un tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico, pero rectificador e individualista. Si nosotros los recursos los invertimos en generar espacios sociales donde haya una atención clínica y haya una atención comunitaria, es decir, una atención que pase por lo público y lo popular, no solo se produciría un efecto beneficioso en las personas, sino sobre la propia sociedad donde se genera ese malestar.

¿Qué es la ansiedad?

Puede entenderse como una manifestación o una forma de llamar a la angustia. La angustia, el fenómeno psíquico más verdadero que tenemos las personas. La angustia da cuenta del límite del sujeto. Cuando nos angustiamos es porque hemos llegado a un límite individual de sufrimiento que no solo tiene que ver con quiénes somos como sujeto, sino con nuestro choque con lo colectivo, y entonces necesitamos síntomas para cubrir esa angustia y para darle forma. La psicopatología consiste en el estudio de las formas y mecanismos que componen nuestro malestar. Debería ser algo riguroso y que se preocupe por los fenómenos, no algo banal que se reduzca a la nosología (parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades).

Por eso yo creo que ahora mismo la clínica está muy mal enfocada. Los síntomas se interpretan como enfermedades que hay que quitar. Los síntomas no son enfermedades, los síntomas son respuestas y defensas del sujeto ante un fenómeno como la angustia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a la gente a defenderse de la angustia no solo tiene que ver con lo individual. La angustia no es un fenómeno del cuerpo que aparece porque sí, tiene que ver con lo que nos pasa, con nuestra biografía. Con quiénes somos. Cuando uno se quiebra, se quiebra en relación de sí mismo con la vida. Y ahí aparece la angustia. Es un fenómeno a apaciguar, pero realmente es lo que está dando la cara. Cuando nos angustiamos, el problema no es que nos angustiemos, es por qué nos hemos angustiado. Mi forma de defenderme puede ser oír voces, tener una erupción o también estar triste y pararme. ¿Por qué tenemos que llamar a una cosa esquizofrenia, a otra somatización y a otra la tenemos que llamar depresión? Eso solo es tratar con enfermedades y es muy reduccionista. Lo importante en la clínica es preguntarnos “¿qué te pasa?”.

En la salud mental no se viene a curar a nadie, no hay nadie que pueda curar a una persona de sí misma. Hay que ayudar y acompañar

¿Estamos medicalizando síntomas, que no enfermedades?

Estamos callando los síntomas y los síntomas son la forma que tenemos de defendernos. Es verdad que a veces los síntomas no son muy buenos y entonces nos tenemos que defender del propio síntoma. Pero lo importante es ver por qué emerge la angustia. En la clínica tenemos dos instrumentos fundamentales que son la relación y la palabra, y a través de las relaciones y de las palabras es cómo podemos facilitar que la persona se relacione con sus propios límites individuales de una forma diferente. En la salud mental no se viene a curar a nadie, no hay nadie que pueda curar a una persona de sí misma. Hay que ayudar y acompañar en momentos donde no podemos más. Pero eso no tiene que ver solo con lo individual, también tiene que ver con lo colectivo.

Y con las condiciones materiales, entiendo.

Claro. Yo creo que hay dos formas de ver la clínica, una que tiene que ver con el síntoma, que es identificar los síntomas, diagnosticarlos, tratarlos y reducirlos, y es la hegemónica. Luego hay una clínica basada en las necesidades, que es la que nosotros intentamos sostener. Es decir, que si una persona ve cubiertas sus necesidades afectivas y materiales, la situación clínica mejora. Desde el punto de vista de la salud mental, esa división que existe entre lo clínico y lo social no existe porque todos estamos entreverados por lo social y estamos entreverados por lo clínico. Entonces, si tú solo acallas los síntomas, cronificas el malestar. Sin embargo, si tú primero vas a cubrir las necesidades, los síntomas bajan y los que queden se pueden trabajar.

Pero lo primero es que una persona tenga una vida digna o una vida no violenta o una vida no en el abandono. Es que al final los problemas de todos los seres humanos se reducen a una única cuestión, que es la soledad. La soledad nos atraviesa a todos y por eso no existe una diferencia entre lo loco y lo cuerdo, lo normal y lo patológico. Todos vivimos la soledad de una forma distinta. Algunos hemos tenido más capacidad para afrontar esa soledad en determinados momentos de nuestra vida, o más apoyo o más relaciones si quieres. Y otras personas no lo han tenido o han estado atravesadas por lo traumático, por condiciones sociales terribles. Pero todos lidiamos con ese problema.

Las únicas profesiones que podemos privar de libertad a una persona somos las fuerzas del orden público y los psiquiatras

Otra de las cosas que pone sobre la mesa la nueva estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad es la autonomía de los pacientes, de las personas. Esto es importante y pone en cuestión prácticas como las contenciones, ¿no?

El problema de la psiquiatría siempre ha sido el mismo, es un problema sobre la libertad. La psiquiatría nace de un cambio cultural fruto de un doble giro epistemológico y un doble encierro de lo llamado loco. Inmediatamente los locos se transforman en enfermos mentales, no por una cuestión científica, sino por una cuestión cultural que pasa por la Ilustración y que pasa por el nacimiento de la propia disciplina.

Las únicas profesiones que podemos privar de libertad a una persona somos las fuerzas del orden público y los psiquiatras. Es decir, es una profesión potencialmente muy peligrosa. Como decía la feminista Kate Millett, ingresada varias veces en manicomios, el psiquiatra es un perfecto desconocido que puede arruinarte la vida solo preguntándote cómo estás. Yo no digo que todos los psiquiatras sean malos, ni que la gente sea mala por naturaleza, pero es una disciplina en la que se ejerce un cierto nivel de violencia porque se atenta contra la libertad de la persona. Entonces sigue habiendo prácticas coercitivas en psiquiatría todos los días, hasta el punto de que la justicia tiene que vigilar el cumplimiento del artículo 763 de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los ingresos involuntarios. El juez va a la Unidad de Psiquiatría a vigilar si es un ingreso legítimo o no legítimo.

Hay una ley muy potente, la ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad, en la que se da una vuelta de tuerca a todo y nos quita poder a los psiquiatras. Habla de que todo tiene que estar guiado por los gustos, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Es decir, que nos tenemos que dejar guiar.

¿Por qué ocurre todo esto? Porque realmente la psiquiatría puede ser potencialmente muy coercitiva. El diagnóstico ya es un ejercicio de coerción, porque es una etiqueta que te encierra y que te encierra de por vida. La verdadera psiquiatría es una psiquiatría que acompaña a los sujetos, pero que también promociona un cambio social, es decir, promociona un cambio político en el que existe la libertad de ser quien eres. Una psiquiatría que no se reduce solo al individuo. Es decir, que en cierto modo, una de las obligaciones que tenemos los profesionales de la salud mental es dejar de lanzar el discurso de que tienes que ser diagnosticado, tienes que ser tratado, tienes que ser como todos… y permitir que sea el discurso de las personas que tienen su propia experiencia el que empiece a copar ese lugar. Se habla ahora mucho de empoderamiento, pero, para que la gente se empodere, los que tenemos que dejar ese espacio de poder somos los psiquiatras y los profesionales de la salud mental. Si nosotros seguimos ocupándolo, nadie se va a empoderar.

La depresión no es una enfermedad, la depresión es la inhibición. La depresión es parar. Entonces muchas mujeres, la única forma que tienen de decir que no pueden más es pararse. Y lo llaman depresión y medican su depresión

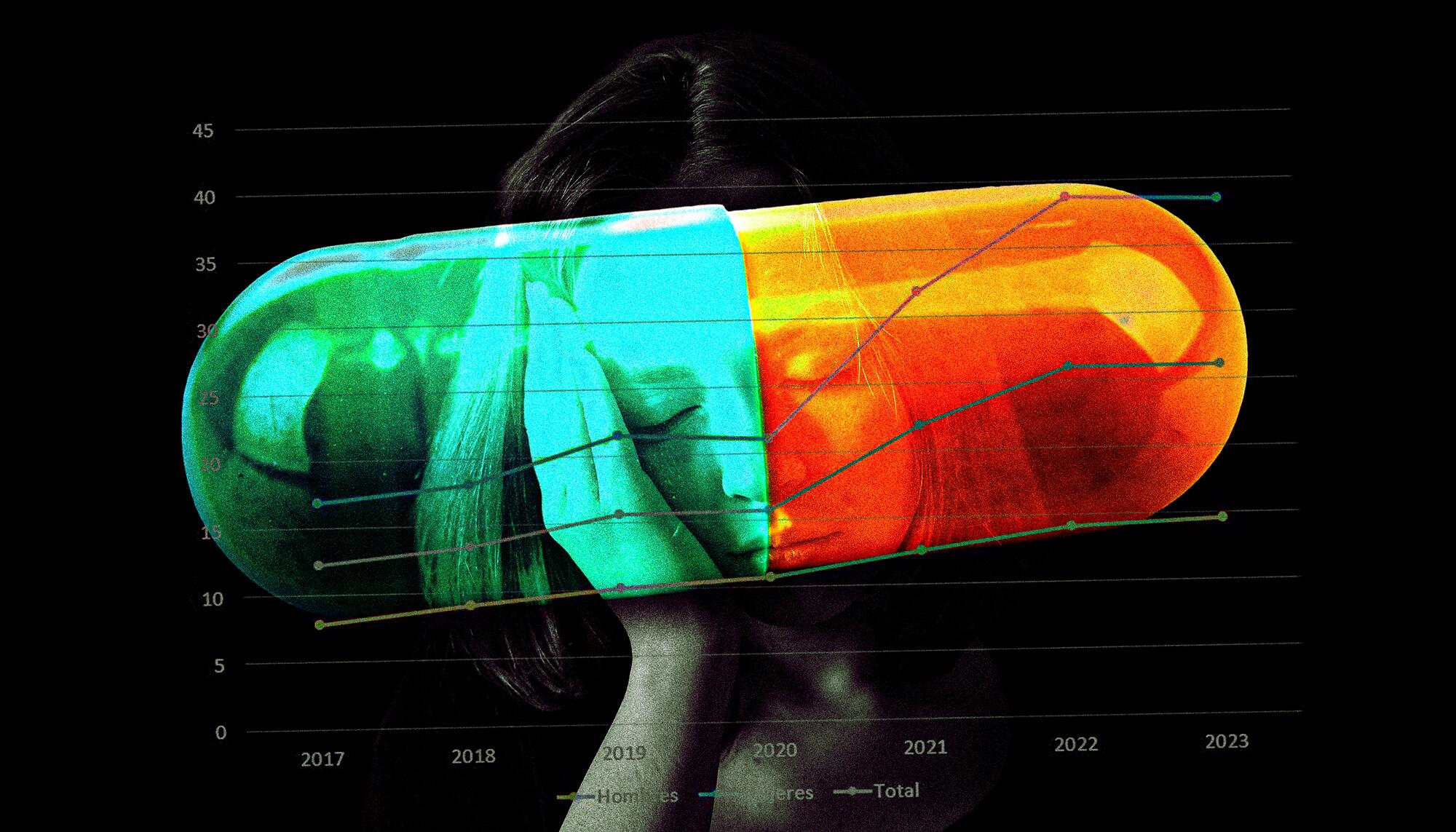

Aludías antes a Kate Millett, vamos a hablar un poco de salud mental con perspectiva de género. ¿Por qué nos medican más a las mujeres que a los hombres?

Porque molestamos más (risas). La psiquiatría está terriblemente atravesada por la desigualdad, desde los diagnósticos hasta los tratamientos. Por mucho que hayan avanzado las políticas feministas, en salud mental se hace muy presente que seguimos muy atravesadas por el patriarcado y seguimos viviendo cómo generaciones enteras de mujeres, que la única forma que han tenido de protestar contra el patriarcado y contra esa posición de cuidadoras que nos han obligado a ocupar, es manifestar síntomas y es deprimirse. La depresión no es una enfermedad, la depresión es la inhibición. La depresión es que se para el deseo. Que no sigo, que me paro. Entonces muchas mujeres, la única forma que tienen de decir que no pueden más es pararse. Y lo llaman depresión y medican su depresión. En vez de preguntarse en qué coyuntura vive esa mujer, hasta qué punto ha tenido que cuidar y hasta qué punto se siente culpable si no cura, si no cuida.

Hace falta un discurso de libertad en la salud mental. Y claro, desde el punto de vista social, la más oprimida va a ser la mujer. Entonces la psiquiatría, que ejerce muchas veces un atentado contra la libertad de los pacientes, contra la mujer lo va a hacer muchísimo más.

¿No crees también que puede tener que ver con los sesgos en los diagnósticos y que algunas enfermedades con más prevalencia en las mujeres, como la fibromialgia, no son reconocidas, no les reconocen un problema físico y se les diagnostican problemas de salud mental?

No es posible hacer un discurso riguroso y respetuoso sobre el malestar de la gente utilizando diagnósticos. Fíjate, el Consejo Superior de Salud de Bélgica en el 2019 emitió un informe desaconsejando a todos los países europeos a utilizar el DSM (Manual de los trastornos mentales) y a utilizar los diagnósticos psiquiátricos porque no solo carecían de validez, sino que eran perjudiciales para las personas, es decir, no servían para nada.

Es verdad que hay determinados diagnósticos que están creados para aglutinar formas de malestar que tienen más las mujeres y es una forma de silenciarlos. La depresión, el trastorno límite de personalidad, el esquizoafectivo… son trastornos que aglutinan a muchas mujeres y que realmente se han hecho un poco para encerrar ese tipo de malestares o esa forma un poco de expresar el malestar.

El malestar se expresa a través de pararse o se puede expresar a través del cuerpo. La fibromialgia viene a ser un lugar ocupado por determinado malestar y determinada sintomatología en el que el cuerpo habla mucho.

Fíjate lo denostado que está el término de histeria. Se ha pasado a histriónico, con uso peyorativo de actitudes pueriles, teatrales, muy asociadas a la mujer. Eso viene de un recorrido histórico de los primeros psiquiatras, que, por supuesto, todos eran hombres. Se empezó a hablar de pitiatismo, que quería decir teatralidad y que quería decir sugestión. Y eso sigue incrustado en la histeria. Cuando la histeria es una forma de manifestar el deseo y de mantener el deseo en relación con lo social. Y no es algo peyorativo, pero que aprovechando que eso atravesaba más a la mujer, porque el deseo atraviesa más a la mujer desde el punto de vista del patriarcado en la función de relación con el otro y el imperativo social del cuidado, de histeria se pasa a histriónico y de histriónico a falso, teatral. Por tanto no se la escucha.

Toda la psiquiatría en general está hecha para no escuchar a la gente y a las mujeres más. En el momento en que tú diagnosticas a alguien pasan dos cosas: crees que ya sabes lo que tiene, y segundo, pierdes la curiosidad, pierdes el interés por qué le está pasando a esa persona. Es cada vez más pobre la psiquiatría, es cada vez más ridícula. Cuando el ser humano es complejísimo.

Es verdad que hay determinados diagnósticos que están creados para aglutinar formas de malestar que tienen más las mujeres y es una forma de silenciarlos

Vamos a acabar con un punto positivo. Yo sé que tú trabajas desde un entorno diferente para hacer una psiquiatría diferente. Tienes proyectos muy interesantes. Háblanos un poco de los proyectos en los que estás ahora embarcada.

Pues en Málaga hemos confluido bastantes personas, tanto en nuestro servicio de salud mental, que es el del Hospital Virgen de la Victoria, como a nivel social y de movimiento asociativo, con un interés similar de poder acompañar a la gente basándonos en sus necesidades, basándonos en sus derechos y utilizando estrategias que tienen que ver con lo comunitario. Son proyectos con una flexibilidad muy grande a la hora de atender a la gente, se requiere una adaptación de los profesionales a las necesidades de esas personas. Y sobre todo, acabar con el problema que siempre atraviesa cualquier persona cuando tiene un problema de salud mental, que tiene que ver con la vivienda, con el empleo, con la red social.

Yo estoy en un dispositivo que se llama ETIC que es una iniciativa a nivel andaluz. En Málaga, el ETIC junto a la asociación Afenes, que es una asociación de familiares que tiene una iniciativa muy chula que se llama La Mariscal, que está atendiendo a muchas personas fuera de la red y en el abismo de la sociedad, junto con la fundación Hogar Sí, y la fundación pública Faisem, estamos intentando armar un espacio donde la gente es atendida y que lucha contra la institucionalización y la cronificación del malestar. Pasando por el empleo, pasando por la vivienda, pasando por la red social, pasando por acompañamientos clínicos no coercitivos y basado en la individualidad de ese sujeto y sobre todo en los derechos de ese sujeto.

Una iniciativa que nace desde lo público. ¿Desde las instituciones se pueden hacer cosas?

Sí, yo siempre trabajo desde lo público y siempre trabajaré en lo público. Los trabajadores públicos estamos obligados a hacer cosas, yo lo veo como un imperativo. Estar en lo público es una responsabilidad, a ti te está pagando la ciudadanía. Yo tengo que estar atenta a qué necesidades tiene la gente y aunque la estructura institucional sea tan rígida, mi obligación o mi responsabilidad es transmitir a la institución que las necesidades de la gente son otras y poner el cuerpo en que esas cosas cambien.

Hay muchas cosas dentro de la institución que hay que cambiar, pero también hay muchas cosas que hay que modificar sumando: sumando a gente, sumando agencia y sobre todo incorporando como compañeros a personas con experiencia que realmente actúen como compañeros nuestros, no como voluntarios, como ocurre en muchos sitios, desde la horizontalidad. Estamos intentando aportar desde distintos lugares de la experiencia y generar espacios de trabajo no jerárquicos ni entre profesionales, ni por supuesto entre profesionales y las personas que atendemos, para generar desde lo común más bienestar. Es que esa es nuestra obligación.

Salud mental

De la deprescripción de psicofármacos al refuerzo de plantillas: claves del Plan Nacional de Salud Mental

Salud mental

Mujeres y consumo de psicofármacos: la medicalización de sus vidas

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)