Opinión

La alimentación como vínculo con la tierra

La crisis del Mar Menor muestra los extremos que deben alcanzarse para que una sucesión de agresiones llegue a la opinión pública y se tomen medidas.

Profesor de veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona

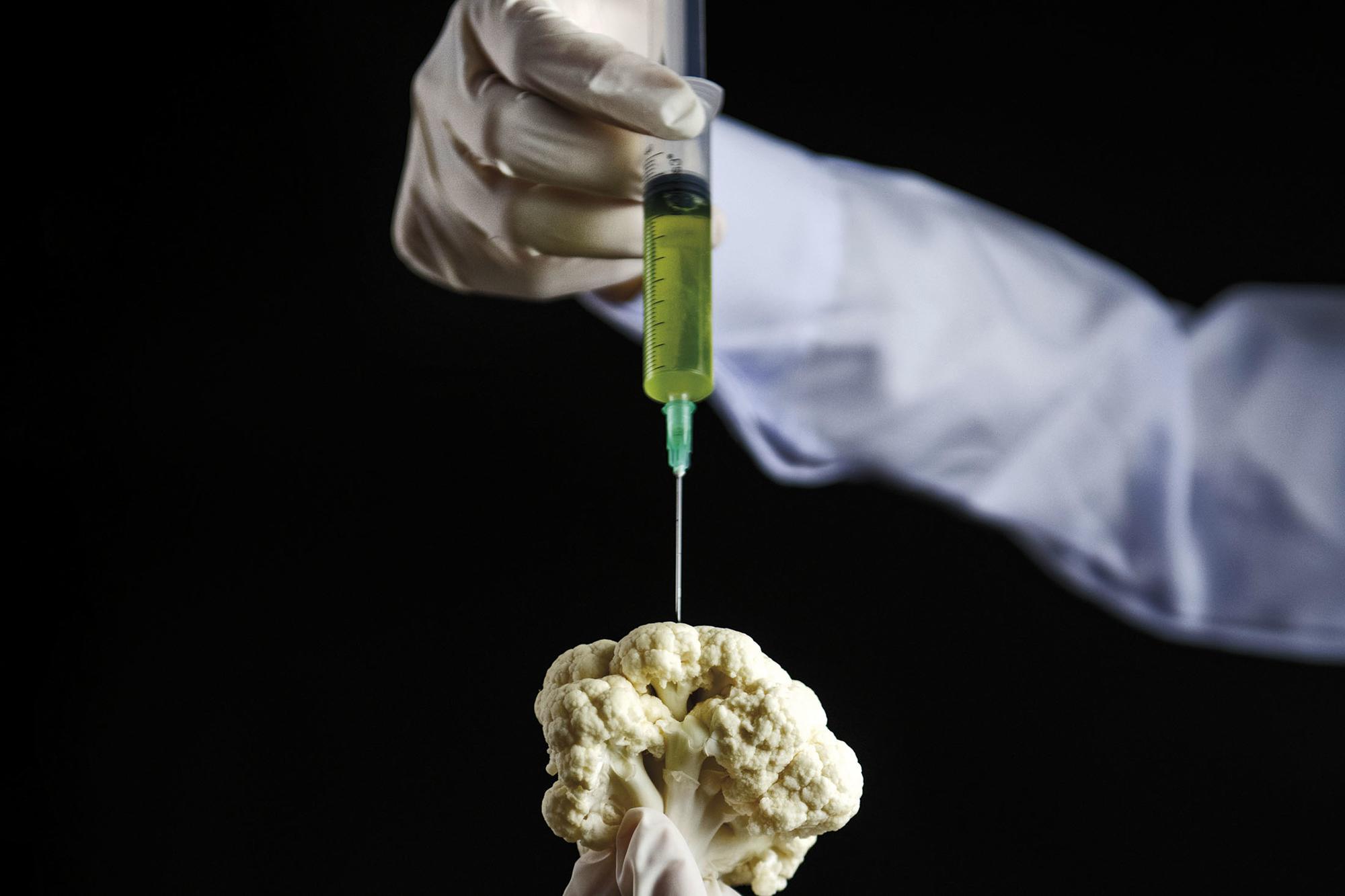

La industrialización de la alimentación nos proporciona imágenes muy elocuentes para ilustrar la ruptura de nuestro vínculo con la tierra. Aviones fumigando enormes extensiones de cultivos, imágenes de satélite de regiones totalmente cubiertas de plástico de invernadero o granjas de animales hacinados con su ciclo de vida minuciosamente controlado.

La crisis del Mar Menor muestra los extremos que deben alcanzarse para que una sucesión de agresiones llegue a la opinión pública y se tomen medidas. El colapso de la fauna acuática de la laguna es la punta visible del iceberg, como lo son la desaparición de las abejas o la rebelión de las trabajadoras contra los empresarios de la fresa. Los medios de comunicación llevan la noticia a primera línea, pero muchas veces el debate que se genera no deja de ser superficial y parece zanjarse cuando se toman medidas para salir del paso. La raíz del problema, ese iceberg que es la explotación de las personas y de la tierra, continuará allí.

En el caso del Mar Menor, como en muchas otras situaciones, subyace una escena en común: el momento en que dos hombres con poder deciden, con el privilegio de la intimidad, ponerse de acuerdo para poner sus propias reglas. Regantes, empresarios, técnicos, políticos. Da igual. Existen todas las combinaciones. Esos pactos, más allá de su materialización concreta, tienen como objetivo el lucro personal y la protección mutua. Quien pierde son las trabajadoras, las consumidoras, el territorio.

Aunque la cultura basada en la explotación de bienes naturales tiene consecuencias en otros sectores como la minería o el turismo de masas, los impactos sobre el sector alimentario tienen un enorme poder simbólico

Vivimos en una cultura basada en la explotación de bienes naturales y las consecuencias se ven también en otros sectores como la minería o el turismo de masas. Sin embargo, los impactos del sector alimentario tienen un enorme poder simbólico. La agricultura y la ganadería han sido las actividades que han hecho que, independientemente de la cultura o región del planeta, el ser humano estableciera un diálogo con la tierra. Cultivar, pastorear, cocinar, requerían observación del entorno, planificación colectiva y creatividad, y, por otro lado, la transmisión de conocimientos de generación a generación. Esto último incorpora al vínculo con la tierra el componente comunitario, entendido como el repositorio de los saberes, la memoria y los sentimientos colectivos. La histórica relación entre tierra y comunidad tenía como objetivo la reproducción social, pero a diferencia de hoy en día, existía una conciencia del límite: se tenía muy presente la necesidad de cuidar esos bienes naturales en los que todo se sostenía.

Hemos perdido esa conexión, ese sentido común. La mirada urbana predominante carece de él. Ahora los alimentos son una mercancía más cuyo objetivo es el lucro empresarial y para que éste no cese, la prepotencia tecnológica pone a nuestra disposición todo tipo de productos en cualquier época del año. No vemos nada raro en ello porque no conocemos los productos locales y mucho menos sus temporadas, así que no cuestionamos este modelo alimentario. No tenemos herramientas para hacerlo.

Pero este modelo alimentario, que es parte del modelo económico capitalista, está matando el planeta y a las especies que lo habitamos. Reconstruyamos el privilegiado vínculo con la tierra que nos ofrece la alimentación y reactivemos esa conciencia crítica imprescindible para descubrir la base del iceberg y cambiar radicalmente el sistema. “La tierra cuando le das dos labrás en verano mata todos los bichos. Eso la limpia y sin abono se producen auténticas maravillas”, cuenta Antonio, jubilado de la huerta murciana, que aboga con sus recuerdos por otras fórmulas que durante muchos años fueron suficiente.

Industria alimentaria

Cuando la comida devora el planeta

El sistema de producción y distribución de alimentos impone unas normas que no priorizan la salud ni la justicia, sino sus propios intereses. Los procesos de gentrificación alimentaria desplazan a la población y ahondan en las desigualdades sociales a través de la comida. Del reto de concebir la alimentación como derecho, y no como mercado, depende que la población tenga acceso a alimentos saludables y asequibles.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63937444425 2000w)

.jpg?v=63937444425 2000w)