Violencia policial

Crear y fortalecer tejidos comunitarios en los barrios o cómo resolver nuestros problemas sin policía

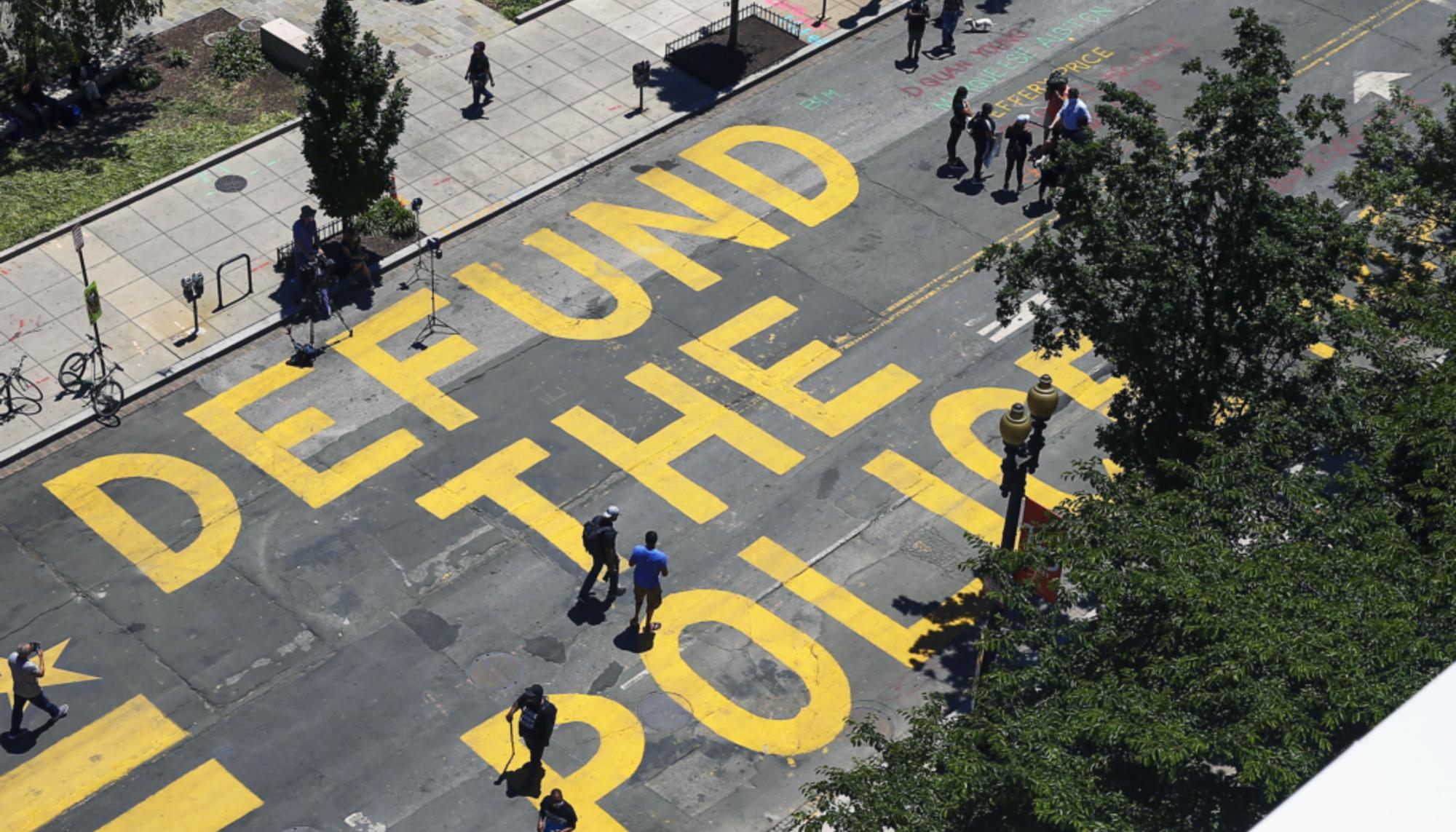

Cuando la policía ocupa nuestros espacios públicos, se interpone entre nosotros. Perdemos la capacidad de imaginar las formas originarias de resolver nuestros problemas se convivencia más simples. España ocupa el puesto 16 de los países europeos con mayor presencia policial, y políticas como la Ley Mordaza o las ordenanzas de convivencia han contribuido durante años a normalizar la lógica securitaria en nuestras calles, vecindarios y fronteras. “La mitología del héroe de uniforme que acaba con nuestros males en ocasiones nos despoja de la capacidad de hacernos cargo de los conflictos que nos rodean de manera colectiva y creativa”, advierten desde el colectivo Sin Poli.

¿Existen alternativas a la policía para resolver conflictos comunes y garantizar la seguridad en nuestras calles? ¿Qué herramientas tiene la sociedad para afrontar estos conflictos sin depender exclusivamente de la policía? El 3 de febrero, Sin Poli y el Grupo de Apoyo a Lili organizaron un encuentro para responder a estas preguntas y compartir formas alternativas de resolución de conflictos que ya existen “con todos sus límites y sus potencias”. Para ello se centraron en cuatro ámbitos que les parecieron clave en la deriva securitaria actual: la inseguridad de los barrios, la juventud, la violencia machista y violencia psiquiátrica.

Con el objetivo de demostrar que la sociedad puede hacerse cargo de sus problemas si se organiza de manera adecuada, la jornada se celebró en la azotea de la Villana de Vallecas y arrancó con una anécdota: a un vecino o vecina de la calle le molestó el volumen de los ponentes y llamó a la policía, una reacción común que viene a recordarnos cómo solemos gestionar los conflictos vecinales más básicos.

Terrenos de securitización

La violencia machista es un ejemplo de algo que se utiliza, tanto en el ámbito político como mediático, como argumento para endurecer el código penal y legitimar el aumento de policías en el espacio público y de su financiación. El problema es que, en muchos casos, la única opción percibida para abordar esta violencia es a través de denuncias penales, lo cual puede resultar aún más violento para las víctimas, como explica Nora, del grupo les Aamas (l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat) de Manresa.

“Lo que se busca es que esa persona salga de situación de violencia y no solo denuncie, sino que tenga ese entorno que le lleve a salir de esa situación de aislamiento, de victimización”

En muchas ocasiones, lo que querrían las mujeres afectadas por violencia -a las que acompañan desde su colectivo- “es que alguien interviniera desde la salud mental y no desde lo penal, pero como es la única lógica que tiene el sistema, denuncian por lo penal”. Desde les Aamas “lo que se busca es que esa persona salga de situación de violencia y no solo denuncie, sino que tenga ese entorno que le lleve a salir de esa situación de aislamiento, de victimización”, añade. “Lo que quieren es recuperar la persona que eran antes de la situación de violencia, y eso no te lo da el circuito institucional de denuncia”.

Parten de que hay mucho más allá que hacer fuera de la institución y, por eso, abogan por una mirada amplia que incluya el acompañamiento comunitario y la recuperación de las víctimas. Incluso aunque pueda dar miedo: “Parece que [hacer esto] sea defender el desproteger a las personas que están sufriendo. Pero cuando te pones a ello te das cuenta de que quienes las está desprotegiendo es el sistema, y que plantear el acompañamiento comunitario es la única herramienta que tenemos para, aunque sea, dar a elegir a esas personas qué vía quieren tomar, que sean ellas las protagonistas de sus decisiones”.

En el encuentro también se habló de las violencias psiquiátricas, a partir de la experiencia de la red La Porvenir, desde donde consideran que la llamada “policía de la salud mental” comparte problemas con la oficial. Creen que esta forma de abordar el sufrimiento psiquiátrico, en lugar de ir al origen, impide la responsabilidad colectiva, ocultando daños y generando una falsa seguridad, utiliza el control y aísla a las personas, limitando su capacidad de decisión y responsabilidad.

Por eso, desde 2019 mantienen un grupo de acompañamiento con el que promueven la autogestión y el apoyo mutuo como alternativas a la violencia institucional. Una “forma de redistribuir los cuidados y los recursos”, lo llaman. “Una de las herramientas que utilizamos es el marco del dialogo abierto”, explica Lu, de La Porvenir. “Es decir, juntar a la persona que esta encarnando la crisis y a su entorno, ajuntarnos, se puede venir la prima, la madre, el vecino... Nos juntamos a hablar de que está pasando, porqué esta persona se está encontrando mal, si está oyendo voces... Siento que desde ahí se colectiviza y distribuye: hablando, entendiéndonos, preguntándonos…”

Crear vínculos

En los talleres organizados por Sin Poli, cada participante comparte su propia anécdota de cómo han visto resolverse conflictos sin la autoridad policial como mediadora. Una de las participantes habla de la época en la que vivió puerta a puerta con una familia muy problemática. Explica que pensó en llamar a la policía, pero le dio miedo que eso hiciera escalar la violencia. Un día, en el rellano del edificio, su gato captó la atención de los niños de la familia y eso la hizo empezar a relacionarse más con ellos, a conversar, a preguntarles qué tal. Eso le cambió la perspectiva que tenía sobre los niños, generó con ellos cierta relación. El gato fue el vínculo inesperado que permitió, a la larga, mejorar la situación.

“Es muy fácil llamar a la policía por alguien que no conoces, pero a tu colega no le vas a llamar a la policía si te hace algo”, dice Sergio, que forma parte del gimnasio Guantes Manchados en Usera (Madrid) como entrenador voluntario. “Es importante crear estas redes reales entre las personas que pueden estar inmersas en este tipo de conflictos para que vean que es otra persona la que está al otro lado: ese tiene que ser el primer paso”, señala.

“Es muy fácil llamar a la policía por alguien que no conoces, pero a tu colega no le vas a llamar a la policía si te hace algo”

Ubicado en un barrio estigmatizado, este gimnasio popular es una iniciativa dirigida a la juventud, en parte de origen migrante: es precisamente un colectivo que cada vez se vincula más con la inseguridad y hacia el que se exige mayor contundencia y dureza, criminalizándolo, como ocurre con las bandas latinas o menores extranjeros. Desde Guantes Manchados utilizan algunas herramientas que ayudan abordar los problemas sin mediación policial, y todo ello a través del deporte: “El boxeo requiere mucha disciplina, tiene muchos niveles. En el gimnasio creamos un ambiente diferente del que puedan venir estos chavales, que vienen de situaciones más conflictivas”, explica Sergio.

A pesar de que al gimnasio asiste gentes de bandas, e incluso han coincidido chicos de bandas rivales, entre sus paredes nunca ha habido un conflicto. “El boxeo te enseña a controlar esa violencia y a empatizar con la persona que tienes delante”, aclara. "En el gimnasio creamos un ambiente diferente del que puedan venir estos chavales, que vienen de situaciones más conflictivas. El boxeo te enseña a controlar esa violencia y a empatizar con la persona que tienes delante”, añade.

También le da mucha importancia a la creación de tejido social que llevan a cabo. “A Guantes Manchados viene gente de todos los ámbitos sociales, hay gente más mayor, que está trabajando, con un puesto estable, y jóvenes que no saben muy bien qué van a hacer con la vida. Esto crea relaciones que no se pueden crear de otra manera”, pone como ejemplo.

Entre los asistentes, habla de uno de los chavales procedente de un ambiente familiar muy complicado: “Hablaba con él y me decía que en ese momento de su vida él era muy conflictivo, reaccionaba violentamente a cualquier oposición y eso le generaba problemas”. Sin embargo, desde que empezó el boxeo eso ha cambiado: “Ahora, su primera vía es el diálogo, evitar la violencia, algo que siempre enseñamos en clase. Personalmente, con este chico he visto el cambio, lleva un año y medio con nosotros y no solo lo he visto, sino que me ha contado él”.

Inseguridad barrial

Los barrios son, por último, otro espacio clave para este debate. Frente a los problemas de convivencia, cada vez está más presente la lógica de que la policía está legitimada para mediar en casi cualquier conflicto, que muchas veces se deben a que no existen espacios de entendimiento mutuo entre los actores enfrentados. En el barrio valenciano de Velluters encontramos un ejemplo de conflictividad social que se trató de resolver sin policía. En sus calles, la presencia del trabajo sexual, compraventa de droga y gente sin hogar es habitual e hizo manifestarse a los vecinos para pedir la expulsión de estas personas. “Todo esto generó un contexto de mucha tensión en el barrio”, dice Hernán, del grupo de estudios La Dula. “Se extendió el relato de que esto se soluciona con más presencia policial. Vemos cómo cada vez más en el ámbito social hay más lógicas policiales y burocráticas, la desarticulación de lo público y la acción comunitaria. Intentamos ir desarmando eso y recuperar espacios de trabajo desde lo comunitario”.

“Vemos cómo cada vez más en el ámbito social cada vez hay más lógicas policiales y burocráticas, intentamos ir desarmando eso y recuperar espacios de trabajo desde lo comunitario”

Desde La Dula llevaron entonces a cabo una iniciativa inspiradora: la creación de una mesa comunitaria que reuniera a los distintos actores del barrio e intentara generar otras respuestas que no siguieran la lógica de la securitización y el aumento de policías. La finalidad era mediar entre el vecindario y los sujetos de la intervención policial, evitar el desplazamiento de las mujeres trabajadoras del sexo o situaciones que las llevaran a una peor condición y crear espacios de relación y conocimiento mutuo: “Son realidades que conviven en un mismo espacio pero que no entran en relación casi nunca”, apunta Hernán. También intentaron generar otro relato sobre el barrio que llevaran a imaginar otras posibilidades más allá de la policía.

En la mesa participaron actores muy diferentes: asociaciones, entidades, equipamientos públicos, vecindario y mujeres trabajadoras del sexo. Reconoce que fue difícil que participaran estas mujeres y que no se logró impedir la expulsión de la gente del barrio. Pero, más allá de sus límites, la experiencia permitió la inclusión de estos colectivos, considerarlos sujetos en espacios de decisión y soluciones del vecindario, algo que normalmente no se hacía: “Hay una narrativa de que estas personas no son verdaderas vecinas, si no actores externos”.

“Más que intentar convencer a la gente de que no llame a la policía, la clave está en crear tejidos comunitarios fuertes en los barrios”

Es lo que Hernán define como “encuentros improbables” y que sirvieron para crear relaciones de proximidad y conocimiento mutuo donde antes no existían, generar relaciones entre personas y colectivos que están normalmente separados aunque estén conviviendo en el mismo espacio. “Fue interesante trabajar con la diversidad del barrio, fue una mesa muy diversa. Se trabajó con posicionamientos sobre el trabajo sexual diferentes”, describe el integrante de La Dula. A partir de este trabajo de la mesa surgió una obra de teatro, ‘Traspasando fronteras’, iniciativa de mujeres trans que ejercían en este barrio que se representó en un centro social del barrio, un proyecto conjunto que antes era inimaginable. “Más que intentar convencer a la gente de que no llame a la policía, la clave está en crear tejidos comunitarios fuertes en los barrios”, opina. “Con el covid 19 se vio claro que los barrios que fueron capaces de articular redes de apoyo mutuo potentes eran los que ya tenían una trayectoria previa de trabajo comunitario”.

Hernán cree que es crucial contrarrestar la fragmentación del vínculo social: “Hemos delegado en la administración pública la capacidad de hacer comunidad y vida cotidiana”, dice. Y concluye proponiendo un doble reto: que los equipamientos públicos sean lugares de encuentro y de relación significativa entre los diferentes, y que los espacios autogestionados acojan esa diversidad que existe en los barrios, “ser capaces de relacionarnos no solo con las personas con las que compartimos posicionamientos y formas de ver y pensar”.

Autogestión

De la policía a la política (o cómo hacerse cargo del conflicto “sin poli”)

Barrios

Usera: pensar el barrio entre el boxeo y la plaza

Policía

Metropolice: la distopía policial

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!