Euskera

“No quiero un gueto de euskaldunes perfectos, quiero que el euskera tenga la mayor presencia posible”

Miles de personas que estudian euskera se encuentran inmersas estas semanas en la doble convocatoria de primavera —una abierta y otra dirigida al alumnado de los euskaltegis— realizada por HABE para acreditar los niveles de conocimiento de euskera. Otras muchas vivirán la misma experiencia en otoño, con la vista puesta en la obtención de un certificado oficial que atestigüe el nivel alcanzado. En la antesala de los exámenes de otoño del pasado año, invitado por el colectivo 'Euskara denontzat, por un euskera sin barreras', Joseba Erkizia Itoitz (Andoain, 1958) abogó por otro modo de evaluación y certificación, subrayó la importancia de los euskaltegis en el proceso de revitalización del euskera y propuso otro modo de ver las cosas.

¿Cuál es el núcleo de la aportación que realizó en la presentación del colectivo que busca, según sus propios términos, “promover un debate sobre la política lingüística en Euskadi en clave pluralista”?

La euskaldunización de adultos me parece un aspecto muy importante en el contexto de la promoción del euskera y, en ese sentido, acepté encantado la invitación de la plataforma 'Euskara denontzat' para dar una conferencia sobre el tema. En mi opinión, en el ámbito de la euskaldunización de adultos el modelo de certificación es una cuestión que sigue pendiente. El debate ya existe, y creo que habría que promover la reflexión sobre este asunto. Expliqué por qué le doy tanta importancia al servicio de los euskaltegis, y me esforcé en proporcionar soporte técnico a la propuesta, para que nadie piense que proponemos la evaluación continua a la ligera, o que el objetivo es que todo el mundo apruebe. Algunos han criticado que modificar el modelo de examen podría rebajar el nivel de exigencia, pero la propuesta no va en esa línea.

¿En qué línea va, exactamente?

En primer lugar, en la línea de destacar la importancia de la euskaldunización de adultos. Teniendo en cuenta la situación sociolingüística del euskera y la movilidad de la población, en el futuro seguirá teniendo un papel extremadamente importante, fundamental, si queremos que el euskera siga avanzando. En todos los planes de revitalización del euskera, en todas las agendas estratégicas, en lo que respecta al conocimiento siempre se han mencionado tres pilares: la transmisión en la familia, el sistema educativo y la euskaldunización de adultos. Si no se tienen en cuenta los tres, no podremos seguir avanzando de manera equilibrada. La legislación en torno al euskera que se ha ido generando en la CAV también ha tenido siempre muy presente la euskaldunización de adultos. Por lo tanto, teniendo todo eso en cuenta, me parece un ámbito estratégico, y he querido destacar que la posibilidad de aprender euskera que ofrecen los euskaltegis es un servicio público básico que, en mi opinión, debería ser global, integral y circular, de principio a fin. Desde esa perspectiva, es absurdo que se aprenda en un lugar y haya que desplazarse a otros para evaluar y certificar esas competencias.

A diferencia de la evaluación continua, los exámenes de un momento concreto condicionan demasiado el proceso de aprendizaje

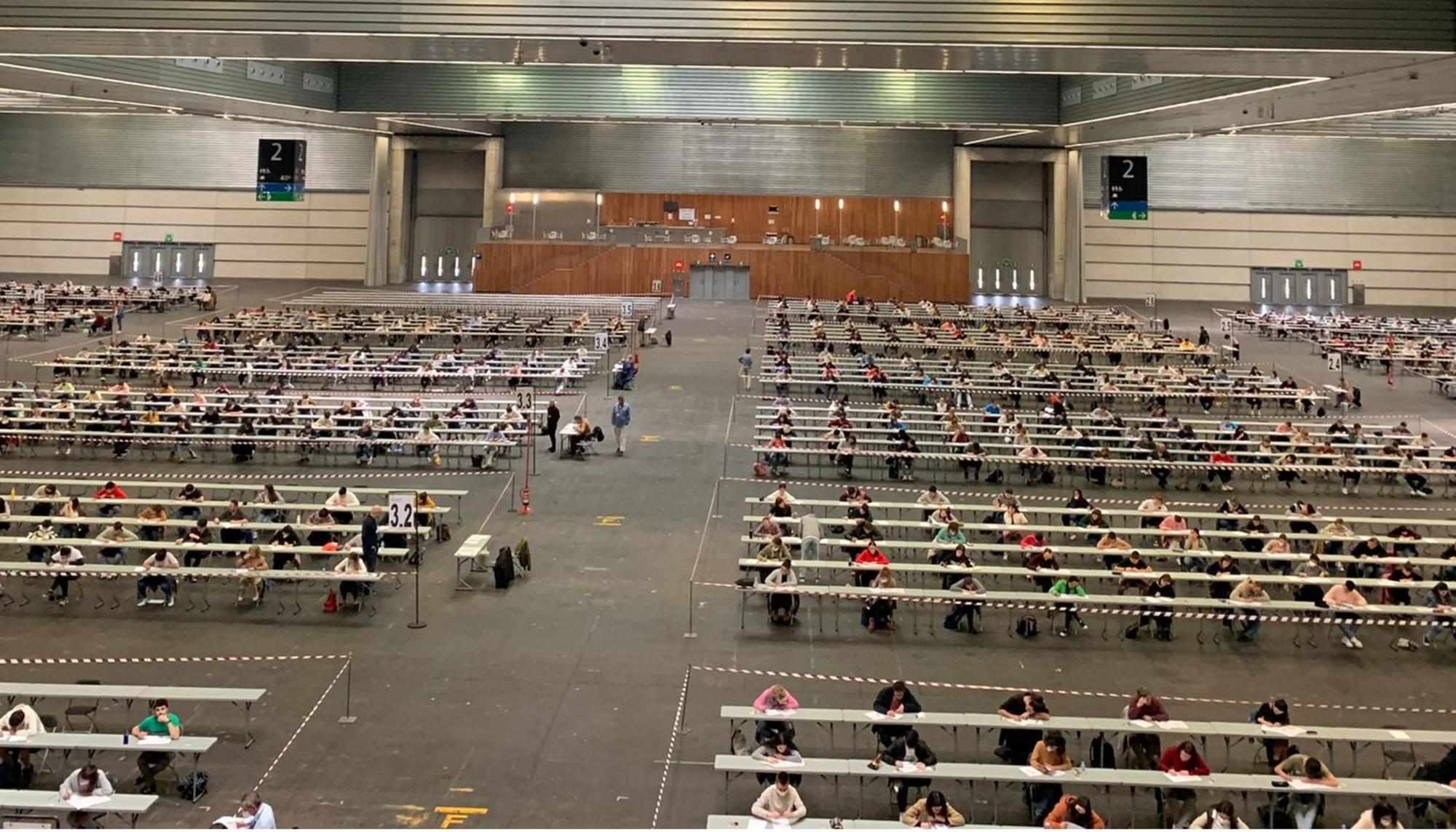

Las infraestructuras que suelen acoger esos exámenes masivos han sido construidas en las últimas décadas para responder a nuevas necesidades. En su opinión, sin embargo, el modelo de examen y evaluación vigente no se ha adaptado lo suficiente a los cambios que se han producido en la sociedad desde que se constituyó HABE, hace 40 años.

Así es. En lo fundamental, pese a las enormes transformaciones que se han producido en la sociedad, el modelo de examen no ha cambiado. Las características y la motivación de los estudiantes de euskera de entonces y de ahora son distintas; también se han producido grandes cambios en los modos de vida y en los tiempos de estudio, así como en los objetivos del aprendizaje y la enseñanza. Los modelos de examen tienen que adaptarse a todos esos cambios. El eje central del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas de 2001, así como del Currículo Básico de Enseñanza de Euskara a Personas Adultas (HEOC) de HABE de 2015, es el acto comunicativo. Hay que aprender para utilizar, y no para saber; hay que saber utilizar, no saber por saber. Dar prioridad a la comunicación ha transformado los modelos de enseñanza y aprendizaje en toda Europa pero, aun así, la necesidad de superar el examen puntual de un solo día sigue condicionando el aprendizaje. En mi opinión, todavía lo condiciona en exceso aunque, por fortuna, las cosas han cambiado mucho.

¿Cuáles han sido los cambios más relevantes?

En los modelos de examen se ha impuesto el enfoque comunicativo, y ese ha sido un cambio muy positivo. En cualquier caso, hay dos modelos de evaluación contrapuestos. El Marco Europeo de Referencia menciona muchas maneras de evaluar y, dentro de la evaluación certificativa —la otra es la didáctica— toma en consideración los exámenes únicos, afirmando que pueden ser adecuados para medir la capacidad de utilizar una lengua en un momento dado. No obstante, también dice que plantea problemas para determinados tipos de alumnos, porque todo se lo juega en una única partida y, hasta cierto punto, el resultado también puede depender de la suerte. ¿Qué dice, en cambio, de la evaluación continua? Que es adecuada para observar la evolución de quien está aprendiendo; que ayuda a mostrar mejor la creatividad, la capacidad y las características de cada persona, porque se evalúa en el mismo entorno en el que se aprende. Es algo que en el mundo de la educación nadie pone en duda. Desde la Ley General de Educación de 1970, todas las leyes que se han ido aprobando en España han otorgado mucho peso a la evaluación continua, dejando en manos de cada centro la certificación de la competencia del alumnado.

El estudiante debería salir del euskaltegi tras recibir un servicio completo, de principio a fin, desde el aprendizaje hasta la certificación

¿Cree, por lo tanto, que los exámenes masivos —la principal vía para obtener el certificado que acredita un determinado nivel de conocimiento— son un anacronismo?

Sin duda. Yo mismo hice el bachillerato en un centro escolar, y para realizar el examen que había que superar para obtener el título teníamos que acudir a otro, en San Sebastián, y jugarnos en dos días todo un curso de bachillerato. Hoy en día algo así sería incomprensible, inaceptable. El paso que propongo para los euskaltegis ya se dio en las escuelas hace 50 años.

¿Esa propuesta se puede integrar en la distribución de tareas y competencias que tienen en la actualidad HABE y los euskaltegis?

Para ilustrar la vinculación que existe entre HABE y los euskaltegis puede ser adecuado decir que HABE es para los euskaltegis lo que el Departamento de Educación es para los centros escolares. HABE establece el currículo, homologa los euskaltegis estableciendo las condiciones que tienen que reunir para ello y certificando que las cumplen... Creo que una estructura tan regulada es una base suficientemente firme como para poder dar este paso. En la actualidad, en todos los euskaltegis públicos y homologados está en vigor el currículo de HABE, el primero que adaptó al euskera la totalidad del Marco Europeo. Aquí hasta entonces se certificaban cuatro perfiles lingüísticos, pero el Marco Europeo se basa en una escala de seis niveles, y en el currículo de HABE de 2015 quedaron definidos los seis, incluidos los más básicos, el A1 y el A2. Además, el marco se adaptó a la situación del euskera desde el punto de vista sociolingüístico y desde el estrictamente lingüístico. Entre otras cosas, y teniendo en cuenta cuál suele ser la evolución de los estudiantes adultos de euskera, además de esos seis niveles se definieron una serie de subniveles intermedios. Las cuatro competencias —expresión oral, escritura, comprensión oral y lectura— no se adquieren del mismo modo en todas las lenguas. En el caso del euskera, está comprobado que entre los adultos, en general, se avanza más en las destrezas receptivas que en las productivas. El currículo establece criterios de evaluación muy precisos, definidos justamente en base a esos niveles intermedios. En la actualidad, los euskaltegis tienen una herramienta técnica totalmente adecuada para evaluar al alumnado.

¿Que el nivel de los estudiantes fuera acreditado por los euskaltegis y HABE expidiera los certificados oficiales correspondientes no comportaría el riesgo, como algunos han señalado y usted mismo ha señalado, de rebajar el nivel de exigencia?

No estamos hablando de una improvisación, esta propuesta no tiene nada que ver con rebajar el nivel de exigencia. Lo que pretende es, básicamente, que el euskaltegi, un centro público u homologado por el Gobierno Vasco y HABE, ofrezca al ciudadano un servicio íntegro, dando sobre todo importancia al proceso de aprendizaje, de manera que no esté condicionado por un examen posterior. El objetivo es que salgan del centro tras haber recibido un servicio completo, desde el aprendizaje hasta la certificación.

No se partiría de cero. El camino de la evaluación continua comenzó a transitarse hace unos años, pero quedó interrumpido.

Se puso en marcha en el curso 2016-17 en los niveles A1, A2 y B1, con la previsión de que en cuatro años se llegara hasta el C2. Que el proceso se realizara de esta manera progresiva se acordó, de hecho, con los representantes de los euskaltegis. Como director de HABE, participé de lleno en él, y agradecí mucho que se adoptara la decisión de manera consensuada, porque había dudas, resistencias y miedos.

El modelo de certificación es una cuestión que sigue pendiente en el ámbito de la euskaldunización de adultos. Sería conveniente promover la reflexión sobre ese asunto

Mientras se aplicó, ¿cómo funcionó el sistema?

La evaluación continua contó con todas las garantías. En los años en los que estuvo en marcha se realizaba una evaluación inicial, otra final, y las evaluaciones intermedias necesarias, como mínimo una, en función de la duración del curso. Durante el mismo se iba evaluando al estudiante, al superar la última evaluación se entendía que había superado el nivel en cuestión y obtenía un documento con validez oficial plena, emitido por HABE. A los tres años se decidió no continuar con el proceso, que se quedó a medio camino. En este momento, los únicos niveles que se certifican mediante la evaluación continua son el A1 y el A2. A partir del B1, los euskaltegis certifican las destrezas receptivas, y las destrezas productivas —la expresión escrita y la expresión oral— se certifican en los exámenes externos comunes.

¿Por qué no prosperó aquella iniciativa?

Tal vez no me corresponda a mí responder, pero creo que, por una parte, hubo resistencias y presiones externas para que el proceso no siguiera adelante, y también las hubo internas. También se han producido en otras ocasiones, como cuando en 2008 se adaptaron los títulos y certificados que acreditaban los distintos niveles de competencia de euskera al Marco Europeo. A partir de entonces quedaron establecidas las correspondientes convalidaciones de los distintos títulos de euskera. También se produjeron resistencias similares cuando, en 2012, se aprobó el decreto que reconocía los estudios oficiales realizados en euskera y establecía las correspondientes exenciones de acreditación. A partir del mismo, en términos generales, puede decirse que quien ha realizado la ESO en euskera tiene el B1, sin necesidad de acreditarlo de manera específica; al bachillerato en euskera le corresponde un B2, y hacer una carrera universitaria con los créditos necesarios en euskera equivale al C1. En determinadas carreras, o si se ha realizado una tesis doctoral en euskera, la equivalencia es el C2. Esa decisión fue duramente criticada, se dijo que bajaría el nivel, que a la gente se le reconocerían unos conocimientos de los que carecía... ¿Qué ha sucedido desde entonces? ¿Se ha producido alguna hecatombe? Yo lo que creo es que a la gente se le ha dado un servicio mejor, y un reconocimiento más adecuado.

Tenemos que estar dispuestos a que haya un número importante de personas que, aun no teniendo un nivel muy alto de euskera, pueden hacer una gran aportación

¿A qué atribuye los recelos que suscitan ese tipo de decisiones?

Creo que subyace una determinada manera de ver el euskera y la lengua, que es nuestro principal patrimonio, pero también es un instrumento de comunicación. Tiene esas dos facetas. Creo que los euskaltzales tenemos que tener muy claro, y yo como euskaltzale lo tengo, que si realmente queremos que también el euskera sea una lengua de toda la sociedad, si creemos que el euskera tiene que ser una lengua con el mayor número posible de hablantes, es necesario que arrinconemos muchos prejuicios. Tenemos que hablar menos de la perfección del euskera y hablar más en euskera, valorando un poco más su uso. Si perdemos esa perspectiva, y convertimos la salvación de la lengua en nuestra misión, querremos poner el listón muy alto y caeremos en planteamientos demasiado rígidos. Teniendo en cuenta la gran distancia lingüística que hay entre el castellano y el euskera, tenderemos a considerar insuficiente cualquier nivel de euskera, y yo creo que ese es un error desde el punto de vista del avance de la lengua. Si queremos que el euskera siga avanzando, al ciudadano adulto hay que ponerle una alfombra roja para que se acerque al euskaltegi, darle facilidades. Y ante los errores que pueda cometer el nuevo hablante, tenemos que animar en lugar de castigar, valorar el esfuerzo que realiza y el nivel de comunicación que alcanza, motivarlo para que vaya mejorando, siempre desde una visión positiva. Es muy difícil que una lengua adquirida como segunda o tercera lengua se llegue a dominar como la primera. La mayoría de nosotros ha vivido con alguna lengua esa experiencia, que también tiene, obviamente, consecuencias sociolingüísticas. Es lógico que en el caso del euskera se produzca esa diferencia en la competencia lingüística de los nuevos hablantes, y que incida en la facilidad y la frecuencia a la hora de usarlo. Y no solo ocurre entre quienes lo han aprendido de mayores, puesto que también se da entre los jóvenes, que en la actualidad constituyen el mayor colectivo bilingüe. No deberíamos hacer siempre una lectura negativa de esa realidad. Para que el euskera progrese tenemos que estar dispuestos a que haya en nuestra sociedad un número importante de personas que, aun no teniendo un nivel muy alto de euskera, pueden realizar una gran aportación a su uso y extensión.

¿Habría que corregir y reorientar esa tendencia, o habría que fomentarla?

Hay que fomentarla, tal como se ha fomentado la transmisión a través de la familia o de la escuela. Tenemos que tener claro que vamos a vivir una gran movilidad poblacional. Muchas personas adultas han venido en los últimos años a vivir a Euskadi, a desempeñar tareas y profesiones de toda índole. Lo seguirán haciendo, y hay que brindarles las mejores oportunidades para que también hagan suyo el euskera. Muchos no llegarán a adquirir un nivel avanzado, pero sin su aportación será difícil que el euskera avance. Yo no quiero un gueto de euskaldunes perfectos en el que viviría muy bien con los que me rodean. Lo que yo quiero es que el euskera tenga la mayor presencia posible en la sociedad, aun sabiendo que siempre habrá un número grande de personas que no será plenamente vascohablante, que entenderá la lengua aunque hablar le cueste más. Habrá perfiles de muy distinto tipo. Para mí eso es positivo, y si no lo aceptamos estaremos, en cierto modo, limitando el crecimiento del euskera a unos determinados sectores.

La euskaldunización de adultos también tendrá que adecuar su oferta a esa situación.

Por supuesto. Lo que esta propuesta plantea, en definitiva, es reforzar los euskaltegis y volver a convertirlos en elementos centrales en el fomento del euskera. Se ha dicho a menudo que a medida que el euskera avance en el sistema educativo se reducirá el número de personas que acceden a los euskaltegis, pero la realidad es bastante terca y los euskaltegis tienen anualmente más de 30.000 personas matriculadas, en todos los niveles. También las habrá en el futuro, y los centros tendrán que tener en cuenta las necesidades de todos ellos; las de quienes cursan los niveles más altos, y las de los niveles más bajos. Para determinados trabajos públicos no es necesario un nivel muy avanzado, sino que es suficiente con garantizar una conversación básica. A partir de ahí, las habilidades del hablante irán mejorando mediante la inmersión en el uso, mediante su integración en el entorno. Eso supone un cambio de paradigma, y creo que no hemos terminado de interiorizarlo bien. Además, si se toman como referencia el Marco Europeo y el currículo de HABE, no es necesario acreditar un B2 o un C1 para considerase un hablante de euskera. Yo diría que en el ámbito y la definición del Marco y de HABE un nuevo hablante, entendido como usuario independiente, equivaldría a un B1. Por esa razón, hay que facilitar, fomentar y aplaudir los esfuerzos por llegar a ese nivel y a niveles inferiores, y dejar a un lado los prejuicios.

Está por ver cómo quedará el decreto que está elaborando el Gobierno Vasco para regular el uso del euskera en la administración, pero los apuntes que me han ido llegando me parecen interesantes

¿Qué importancia tiene en ese planteamiento la gratuidad del aprendizaje del euskera?

La gratuidad es clave. El modelo actual está condicionado a los resultados: el estudiante recupera la totalidad del gasto cuando aprueba el nivel en el que está matriculado, pero no tiene la gratuidad garantizada desde el principio. Podría cambiarse el sistema de gratuidad, pero incluso aunque se mantenga como está siempre tendrá una mejor aplicación llevando la certificación a los euskaltegis, en lugar de a los exámenes masivos. Además, en cuanto al sistema de subvenciones al alumnado de los euskaltegis, para cubrir los gastos en que se ha incurrido para alcanzar los niveles A1, A2, B1 y B2 hoy en día es suficiente con superar las evaluaciones del propio euskaltegi, sin necesidad de recurrir a exámenes externos. Por tanto, llevar la competencia certificativa a los euskaltegis ahondaría también en la inmediatez del sistema de subvenciones.

¿Los cambios que propone en el campo de la certificación afectarían de alguna manera a los perfiles lingüísticos?

No es necesario aclarar que estoy de acuerdo con el sistema de perfiles lingüísticos, creo que ha sido muy beneficioso para las administraciones. Un funcionario público, en términos generales, tiene que estar preparado para atender al ciudadano en euskera o en castellano, en función de la opción lingüística de este. Lo importante en esto es acertar a la hora de determinar quiénes tienen que ser esos funcionarios bilingües, siempre en relación con la tarea que desempeñan y, sobre todo, con el servicio que prestan a los ciudadanos. Es cierto que en los tribunales últimamente se han dictado algunas sentencias negativas en ese sentido, pero no debemos olvidar nunca la base del sistema, pues, evidentemente, desde el punto de vista de la lengua no es lo mismo ser funcionario público en San Sebastián, en Barakaldo o en Tolosa que serlo en Cuenca. Como institución al servicio de la ciudadanía, todas las administraciones públicas tienen que garantizar que se cumpla el derecho a ser atendida en su lengua de elección. Preservando ese principio, es necesario gestionar adecuadamente la cuestión. No se trata de plantear todo o nada, sino de ser razonable. En lo que respecta a la CAV, el Gobierno Vasco está trabajando en el nuevo decreto que regulará el uso del euskera en la administración. Está por ver cómo quedará, pero algunos de los apuntes que me han llegado me parecen interesantes, como el hecho de convertir el A1 y el A2 en perfiles lingüísticos, ofreciendo la posibilidad de ir llenando el gran vacío que existe hasta el B1, o la posibilidad de pedir que se acrediten las destrezas lingüísticas (orales, escritas) de manera asimétrica, en función de las características del puesto. También me parece apropiado que, como criterio general, el perfil atribuido a un puesto de trabajo coincida con el que corresponde a los estudios oficiales que se requieren para el mismo. En general, esa medida puede facilitar la gestión y acentuar la vinculación entre el sistema de enseñanza y los perfiles lingüísticos.

Euskera

'Euskara denontzat' propone reformar el sistema lingüístico vasco

Euskera

“Nik ez dut nahi euskaldun perfektuen ghetto bat, euskara gizartean ahalik eta zabalduena egotea baizik”

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)