Opinión

La ciudad fáustica (II/II). El control de los márgenes como política urbana

La relatividad del valor otorgado a las actividades festivas y a los usos de la calle queda patente con un simple repaso histórico. En 1963, ABC daba pábulo a una feroz campaña contra la Velá de Triana. Esta verbena, hoy una seña de identidad integrada en el circuito festivo local, era entonces “ruido demoníaco”, “espectáculo atrasado”, “festejo populachero” sin razón de ser, perjudicial para el “decoro de una ciudad de tanto prestigio internacional como Sevilla”, “desenfreno y algarabía como todas las velás que se han celebrado o celebran”. La campaña contra la Velá no tuvo éxito, y con los años obtendrá su vitola de tipismo. Pero hubo casos en que ocurrió lo contrario: de repente, lo que durante un tiempo se tuvo como expresión colectiva, se transforma en una actividad indeseable y es erradicada.

La importancia de la fiesta es axial en momentos de cambio institucional, de ahí la generalización de la ingeniería lúdica y las iniciativas populares desde mediados de los años setenta. Las calles, espejo de la ciudad como ente político y canal físico del conocimiento compartido local, representan siempre un riesgo en esos trances. La fiesta y la vida de calle promueven dinámicas de solapamiento social que el poder trata de fiscalizar ya sea por vía policial, promocionándolas para controlarlas o desplazándolas con cualquier motivo, siempre para diluir su vínculo con el espacio.

Las calles constituían una paleta de colores donde se hibridaban el costumbrismo en decadencia, el paisanaje cotidiano, la transgresión y la oposición política

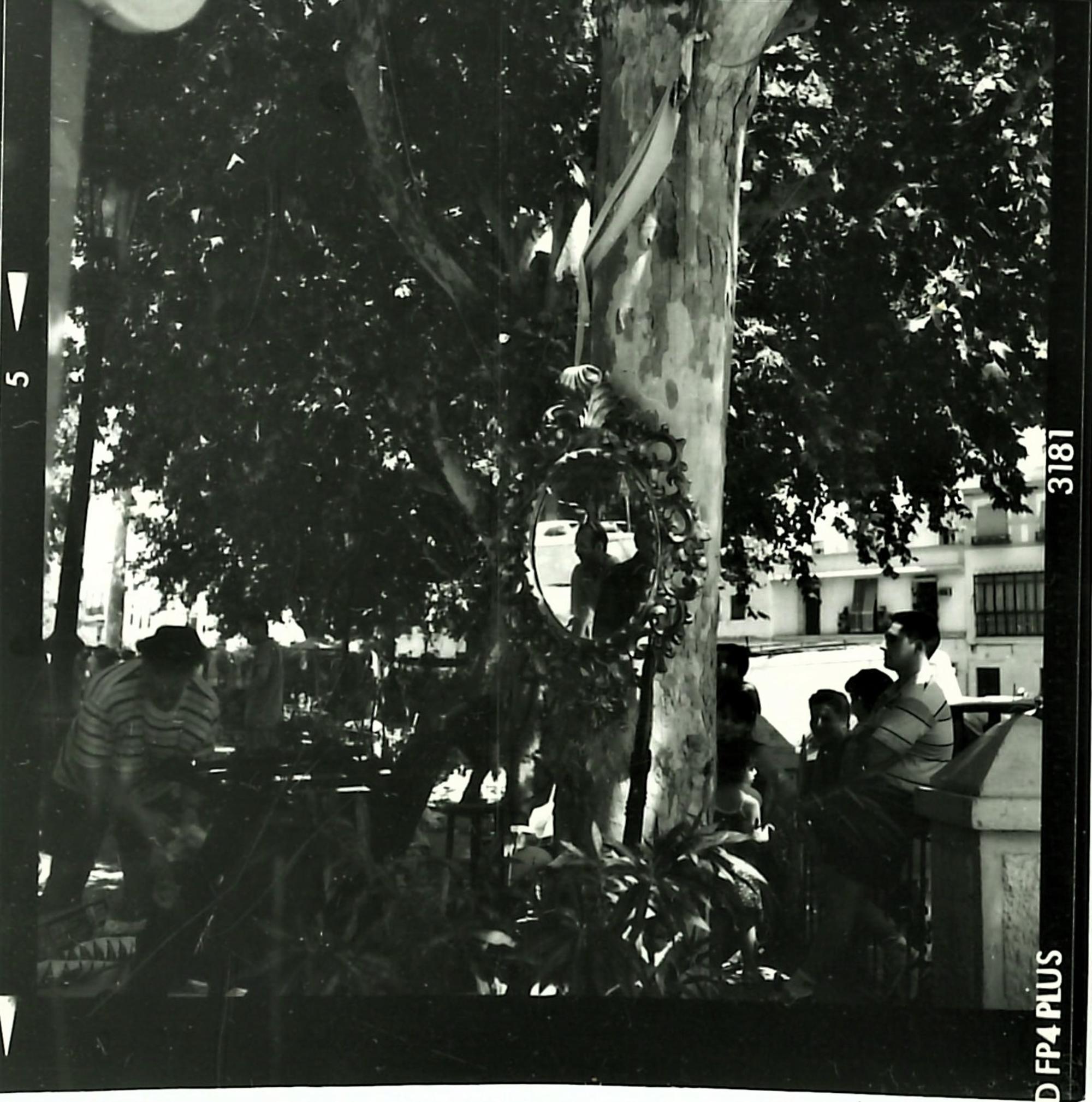

El entramado de reglamentos urbanos es una eficaz pedagogía para establecer inventarios de conductas indeseables tan generales que cualquiera puede ser capaz de identificarlas en su cotidianeidad. Pero en la Sevilla de mitad de los setenta una vigilancia detallada resultaba inaplicable. Merced a una todavía viva amalgama de usos, sus calles constituían una paleta de colores donde se hibridaban el costumbrismo en decadencia, el paisanaje cotidiano, la transgresión y la oposición política.

El retorno a los espacios públicos creció hasta constituirse en la parte perceptible de un movimiento espontáneo de ocupación, recuperación y reinterpretación de lo tradicional. Asumir usos urbanos en contradicción con los valores del régimen franquista se equiparó a oposición política. Era en cualquier caso una oposición híbrida, no frontal, nacida de la sucesión generacional o del hastío con respecto el status quo adivinada en ciertos marcadores simbólicos (icónicos -pelo largo, música, determinados adminículos, etc.-, conductuales o discursivos) y en el uso no convencional del espacio público. Las agrupaciones contrarias al régimen simpatizaron con estas corrientes, hasta que se terminen de popularizar y, a mediados de los ochenta, comiencen a desdecirse, a matizarlas y a perseguirlas.

La vida golfa se democratiza

Después de décadas, las nuevas generaciones transformaron unos espacios sin pulso. El horizonte de los ocios urbanos cambia con una vertiginosa dinámica de substituciones. La vida golfa se democratiza y se recupera el tiempo perdido. El primer drugstore, las discotecas y tabernas o bodegas reconvertidas en pubs, salvadas por la afluencia juvenil, usurpan el espacio de las decadentes boîtes, whiskerías y salas de fiesta, que se repartían la noche con los cines, los escasos teatros, los tablaos o las ventas en las afueras. Lo que antes fueran paradero de calaveras de clase alta se ven frecuentados por nuevas tipologías. La seña de identidad de estos lugares en el casco viejo es su ocupación por lo que se bautiza desde los medios como “la basca” y que en los primeros noventa terminará designándose peyorativamente como “la movida”, justo cuando “la movida” había desaparecido.

El fenómeno es sencillo de describir: grupos o sujetos que se desplazan de un local a otro, ubicados a sus puertas sin más fin que estar en la calle para ver y dejarse ver o que simplemente deambulan hallando en la sociabilidad, en el mero contacto visual con otros, el aliciente de unas copas. Algo que en Sevilla no tenía nada novedoso si no era por el incremento cuantitativo, el protagonismo juvenil y la animadversión que terminó causando. Si su ímpetu era fuerte antes de 1975, cuando las izquierdas llegan al poder municipal en 1979 ya registraba un desarrollo sin precedentes.

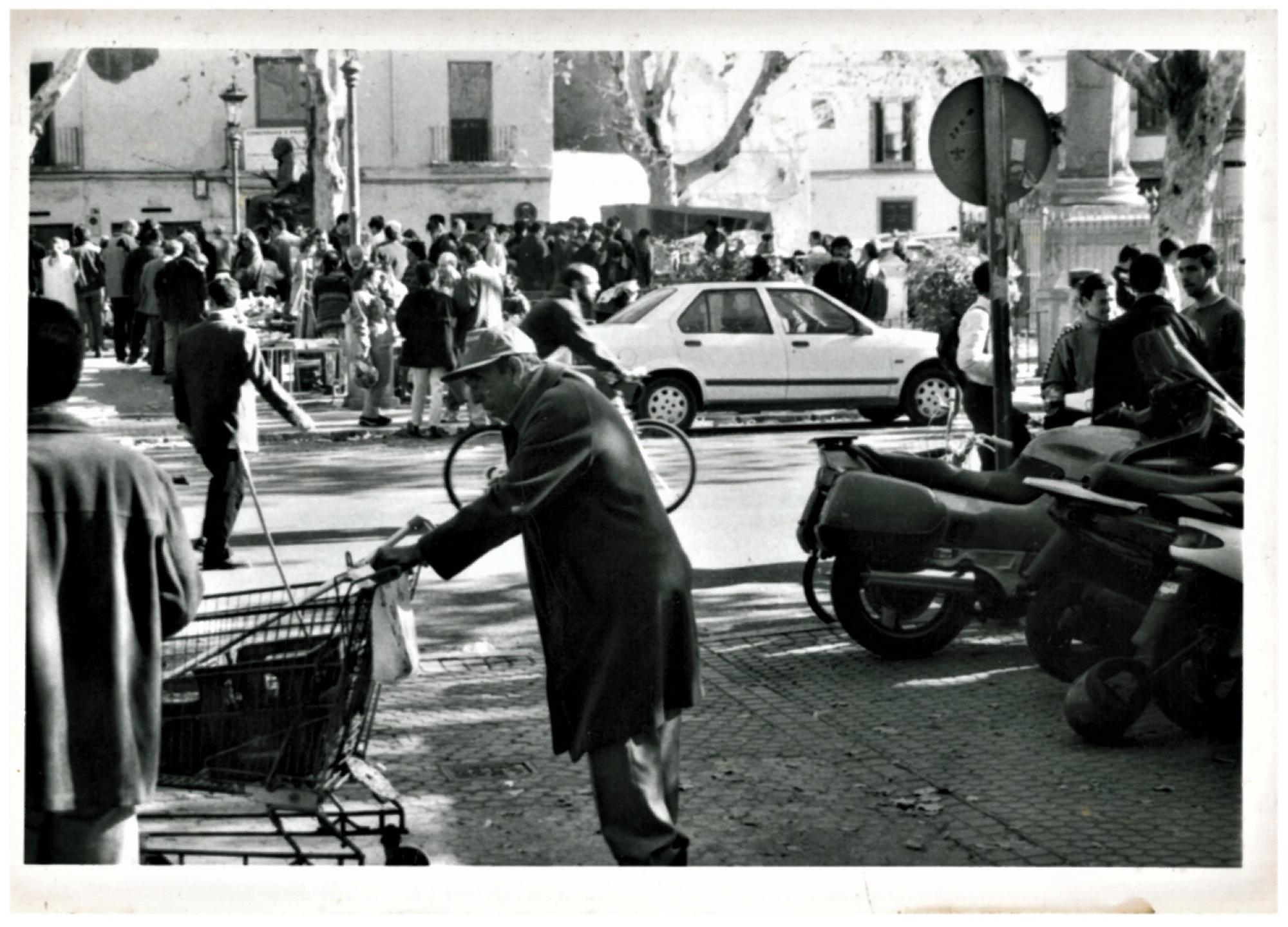

El rastro como rompeolas social

Por ejemplo, en octubre de 1978, comienza a instalarse en la Alameda de Hércules un mercadillo dominical, alabado en principio por una prensa local que, sin embargo, arremetía contra la venta ambulante en cualquier otro sitio. Para ABC era “una experiencia que puede hacer historia” y que iba a “rescatar y revalorizar una Alameda que se resistía a morir”. Y para El Correo, “una iniciativa que ha logrado dar una nueva fisonomía alegre y jovial a un lugar tan tradicional de nuestra ciudad”, “un mercadillo ‘tela’ de bueno con el que los sevillanos se vuelcan siempre que no llueva, diluvie o haya redada”. Este rastro se convirtió en el rompeolas de las categorías sociales más dispares, lugar de amalgama y visibilidad diurna de los habitantes de la calle. Algo que lo hacía no museificable, no reproducible, imposible de estetizar y de donde poco beneficio económico se podía sacar. Ni su éxito ni la inquina que despertaría con el tiempo se debieron en el fondo al seguimiento de actitudes conflictivas. Tanto detractores como seguidores estaban unidos por el vínculo del sevillano con el territorio concreto, unidos en una pugna por hacerse sitio en los lugares significativos.

En una ciudad, la ocupación rutinizada de un espacio central, hacerse visible como grupo en un espacio representativo y de forma recurrente, constituye un ejercicio de poder, un acto político en potencia. Y como escaparate para quienes vivían la ciudad de otra manera según sus distintas condiciones de vida, el mercadillo iba a ser un ejemplo de la reclamación de lo público por la fuerza del número y de los hechos.

El norte del casco antiguo en general y la Alameda en particular mantenían un hálito transgresivo, no por albergar un vecindario resistente sino por la remanencia de discursos que los evocaban como un espacio opaco del casco antiguo. Eran una tierra de nadie, expedita para las prácticas menos convencionales, que vinculará a segmentos sociales dispersos, desde el lumpen de los suburbios a las nuevas generaciones que gustaban de la calle. En la Alameda, consagrada como barrio chino, las normas se ponían en suspenso, y precisamente por eso se alejaba del casticismo tradicional. De hecho, durante décadas, ese lugar y sus inmediaciones catalizaron toda actividad “alternativa” organizada que pudiera darse. Y el mercadillo fue de alguna manera el acto eucarístico dominical que celebraba la existencia de un ser distinto.

La erradicación del mercadillo fue tarea de décadas

Su erradicación resultó inusitadamente larga. Durante más de dos décadas, la insistencia en su cierre desde los medios de comunicación o los intentos de aplicar los reglamentos fueron infructuosos. En 2004, con ocasión de unas obras, se le desalojó para siempre. Esta dilación no se debió a resistencia alguna. Los vendedores no lograron sindicarse para plantear una oposición coordinada. El cierre del mercadillo operó en sintonía con la lenta incorporación de la Alameda al imaginario normalizado de la ciudad, cosa a la que él mismo había contribuido como ningún otro fenómeno. Y ocurre no por casualidad en mitad del boom inmobiliario de principios del siglo XXI. Ese gran solar, en barbecho desde hacía décadas, quedaba franco para la rehabilitación, como un preso arrepentido fuera de la cárcel. El reconocimiento que las masas tributan a un lugar con su presencia o su deseo, pasa del imaginario a incorporarse al valor económico de un vecindario una vez que aquellas son desplazadas. Es un fenómeno que encontraremos reiteradamente en el fondo de todo proceso de sustitución de usos o vecindarios en Sevilla.

A la postre, con idéntica lentitud, van cayendo los locales de ocio menos convencionales que ya no se adaptan a la imagen cosmopolita y plana que se pretende dar de ese espacio. Y lo hacen bajo el peso de los reglamentos, las denuncias y la misma estigmatización que el mercadillo. Las masas, cumplida su función fertilizante, son desterradas siguiendo la metodología de la repoblación forestal. Primero se plantan especies prescindibles de crecimiento rápido y, progresivamente, una vez que han fijado el suelo, se las sustituye por otras de mayor valor hasta que crezca lo que tiene que crecer y no otra cosa. El antiguo mercadillo, improvisado y caótico, pero que permitía la visibilidad de otras realidades, fue sustituido por uno ordenado, de pulcros artesanos, al que se bautizó con el pretenciosamente londinense nombre de “Soho”.

El laberinto en ruinas

La ciudad fáustica (I/II). Salen los demonios

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938641992 2000w)

.jpg?v=63938641992 2000w)