Tortura

Pedro Oliver: “Hoy la mayor parte de las torturas no las sufren los terroristas sino los movimientos sociales”

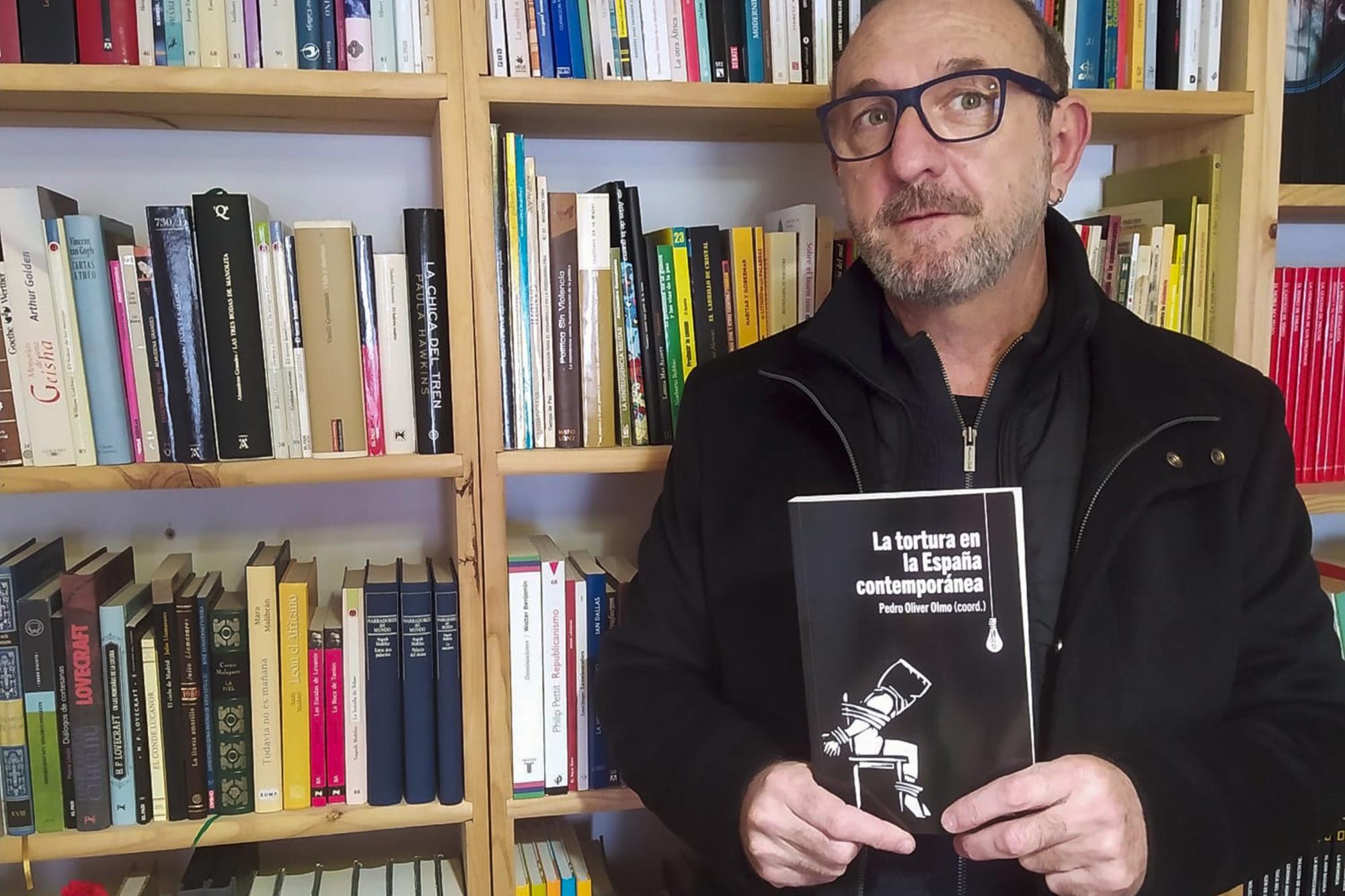

En la última década dos momentos destacan en cuanto al incremento de casos de violencia estatal, los años del 15-M y el del 1-O. Tanto en 2012 como en 2017 se superaron las 600 denuncias por torturas en el seno de los movimientos sociales. Estos y otros datos se analizan en el libro La tortura en la España contemporánea (Catarata, 2020) coordinado por el historiador Pedro Oliver.

Según los datos recopilados por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en la última década dos momentos destacan en cuanto al incremento de casos de violencia estatal. Estos dos momentos serían los años 2011-2012, los días en los que el 15M extendía la protesta en calles y plazas, y 2017, el año del 1-O en Catalunya. Tanto en 2012 como en 2017 se superaron las 600 denuncias por torturas en el seno de los movimientos sociales, los datos más altos desde 2004 en el conjunto de colectivos y que superan con mucho a las denuncias emitidas durante los años de la lucha antiterrorista.

Con estos datos en la mano, que se analizan en el capítulo cinco del libro La tortura en la España Contemporánea (Catarata, 2020), Pedro Oliver, su coordinador, defiende que, pese a lo que popularmente pudiera parecer, en los últimos tiempos el mayor número de represaliados no son terroristas, sino activistas de movimientos sociales. Charlamos con Oliver, doctor en Historia y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla La Mancha, y con otro de los autores de esta investigación, Daniel Oviedo, doctor e investigador del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra, para analizar los cambios en las prácticas y en los sujetos sobre los que recae la violencia estatal desde la Inquisición hasta la actualidad.

Pedro, afirmas en la introducción del libro que faltan muchas pruebas pero hay demasiados indicios y nos sobran las sospechas. ¿Cómo es investigar sobre las torturas?

Pedro Oliver: Investigar sobre las torturas, si nos vamos muy atrás, es indagar en un mundo subterráneo de términos y de conceptos que escamoteaban la palabra tortura, aunque es verdad que la palabra se estaba formando como tal. Hay que ir buscando en las inercias del proceso inquisitorial que quedaron en las prácticas de la justicia y hay que ir a leer entre líneas en las quejas de los prisioneros y de los presos. Lo normal es que se formularan donde no podremos nunca llegar, si acaso tomaron nota algunos jueces visitadores que fueron a las prisiones o algunos políticos del liberalismo más radical que en el siglo XIX hicieron llegar las voces a los medios oficiales de la época.

Conforme nos acercamos a las décadas bisagras del XIX al XX aparece una figura colectiva, que contribuye a que se distinga la tortura gubernativa, que es básicamente la policial y carcelaria. Y esta es la figura social del anarquista, la del movimiento libertario que se ve inmerso en procesos de fuerte represión, castigo y por lo tanto también de denuncia. Ellos y ellas son los que saben articular una auténtica campaña de propaganda y agitación donde la palabra tortura, asociada casi siempre a la pena de muerte, va adquiriendo los rasgos que hoy podemos darle, como es la denuncia del ejercicio de una violencia totalmente extrajudicial al amparo de la opacidad de los lugares de detención o custodia en las prisiones.

¿Es más fácil hablar del pasado que del presente?

P. O.: Para un historiador es más fácil hablar del presente, desafortunadamente como ciudadanos. Algunos dicen “todavía hay tortura” como si fuéramos en un camino de rosas hacia el ideal. Y no es verdad, es consustancial a la violencia institucional que la tortura aparezca en la actualidad. Para los historiadores de lo social y de lo político y por tanto también de la represión y de la violencia las etapas quizás más interesantes son precisamente aquellas donde más se ha abundado en la investigación, como es la guerra civil o el franquismo.

Daniel, tú que has centrado tu investigación en la guerra civil, veo que has documentado torturas en ambos bandos. ¿Existen diferencias?

Daniel Oviedo: Efectivamente, existen diferencias. Uno de los aspectos novedosos respecto al uso de la tortura en la guerra civil es que hay una intensificiación y una ampliación de los actores que se implicaron en ella o que la sufrieron. Esto es común a otros tipos de violencia que proliferaron durante la contienda. Lo que sucedió es que en el propio esfuerzo bélico de los contendientes, así como en las transformaciones que sufrieron las retaguardias, participaron diferentes colectivos sociales y políticos y en algunos de los casos esos actores asumieron tareas parapoliciales y parajudiciales, sobre todo en la retaguardia republicana. Dentro de sus actividades, sí se documentan algunas prácticas de maltrato, que en ocasiones pueden ser catalogadas como de tortura. A su vez, en un contexto de violencia masiva y multilateral alimentada por motivaciones muy diversas, los perfiles de quienes sufrieron maltratos trascendieron ampliamente las figuras tradicionales de los detenidos políticos y sociales e incluyeron, por ejemplo, al personal religioso.

Las diferencia fundamental entre zonas radica en que, en la retaguardia franquista resulta evidente que existió un grado de planificación de la violencia desde arriba, una continuidad en el tiempo de prácticas como la tortura y, en definitiva, una sistematicidad, que no observamos en la zona republicana. En la zona republicana, a pesar de algunas excepciones reseñables, la evidencia de torturas es menos abundante y todo parece indicar que también lo fue la incidencia. Muchos de los actores que formaron parte de la constelación de poderes que emergieron al calor del golpe de estado se fueron diluyendo en nuevos organismos instituidos por las autoridades republicanas con el avance del conflicto. En último término, desde las propias instancias gubernamentales se intentan yugular estos “excesos”. Esto no quiere decir que no hubiese torturas en el seno de los organismos policiales y de investigación e inteligencia que se instituyeron en la zona republicana (como el Servicio de Investigación Militar). Las hubo. Sin embargo, esas torturas no fueron tan habituales ni se nutrieron de un apoyo o tolerancia decididos y sostenidos desde arriba.

En el caso del franquismo, estas prácticas (que tenían ya un importante recorrido prebélico) se prolongaron y se convirtieron en una característica definitoria del régimen y de sus aparatos policiales. Desde los primeros compases de la guerra y durante toda su existencia, el franquismo reunió algunas de las condiciones que facilitan la proliferación, el uso sostenido y la trascendencia en el ámbito penal de las torturas. Entre estas se encuentran la prolongación de los periodos de detención y el peso de las actuaciones y versions policiales en la instrucción judicial y en los eventuales “hechos probados”.

La tortura del franquismo perdura en esencia, porque estamos hablando del ejercicio de una violencia que toma al detenido como un instrumento no como una persona

Del franquismo a la actualidad, ¿estos métodos perduran, quizás no con la misma intensidad, pero sí en esencia? ¿Cómo lo veis?

P. O.: En esencia sí, porque estamos hablando del ejercicio de una violencia completamente impropia, totalmente desproporcionada, que toma además al reo o al detenido como un instrumento no como una persona, como una cosa sobre la que descargar. Esa violencia con fines completamente ilegales e inhumanos que chocan, de hecho, si hablamos del paradigma actual, con la Declaración de los Derechos Humanos. Pensemos que no sólo se trata de la violencia física, sino de las huellas psicológicas que todo eso dejará en esa persona, de las consecuencias que todo eso tendrá no sólo en su presente sino en su vida futura y en la de las relaciones humanas con las que tendrá que lidiar esa persona que ha recibido la tortura.

Verdaderamente ahí el Estado se retrata como un agente de un biopoder absolutamente despreciable contra lo que hay que reaccionar. Y en ese sentido no me gustaría dejar que yo percibo que hay tres tipos de reacciones ante esta existencia de la violencia institucional: una es la que lo niega todo y este es el discurso hegemónico que la trata como casos aislados. En este libro hemos demostrado que son demasiados casos aislados como para considerarlos aislados. Esto no solo sostiene el principio weberiano de la legitimidad del estado a la hora de ejercer su violencia sino que oculta la peor de las violencias de estado que es la extralegal y la oculta.

Luego hay otra reacción, podríamos decir, la que es mecanicista que viene a decir que como todo Estado ejerce de por sí la violencia pues lo que hay que hacer es negar al propio Estado. Desde mi punto de vista esta es más respetable pero yo no la veo muy funcional. Creo que es mucho más interesante aplaudir a quienes están en la otra vía, la vía prevencionista. ¿Cómo se previene? A través de la denuncia, pero también a través de la asistencia a la gente que es violentada y torturada.

Lo que sí que creo que ha cambiado son las reacciones ante la tortura. Si decimos que los anarquistas consiguieron situar a la tortura como concepto moderno de denuncia política a la que luego se unirían a principios del siglo XX socialistas y republicanos, hoy en día también hay que saludar a quienes insisten en los comités contra la tortura y en las asociaciones proderechos humanos en prevenir esto.

D. O. : Resulta habitual que algunos de los actores que protagonizan o amparan desde las instituciones la tortura se refieran a ella como una invención de las víctimas para socavar la credibilidad del Estado. A lo largo de todo el periodo estudiado, muchas quejas o retractaciones de los afectados que se desdecían ante los jueces de declaraciones arrancadas por la fuerza eran tildadas de invenciones y estrategias urdidas, especialmente por los presos políticos, para generar confusión y minar la autoridad de los funcionarios. Este tipo de apreciación tiene un amplio recorrido cronológico y es uno de los argumentos que cimienta la profunda indefensión de los detenidos.

Las dificultades que entraña contar la tortura constituyen otra constante a lo largo del tiempo. La tortura golpea duramente el alma y el cuerpo y, a menudo, somete a quien la sufre a experiencias y secuelas difíciles de narrar y de comprender con el utillaje conceptual e incluso emocional común al conjunto de la sociedad. Además, aparte de haber permanecido ocultas por voluntad de sus perpetradores, estas prácticas han llevado aparejado un cierto tabú en el seno de parte de los grupos que las han sufrido. Así, en no pocos momentos y contextos las personas sometidas a tortura han arrastrado un cierto estigma por suponerse que habían podido facilitar algún tipo de información y han quedado por ello también señaladas como posibles delatoras o como traidoras.

La tortura a veces se ejerce con unas prácticas muy espeluznantes pero la más común, la más cotidiana, es la de la paliza

Lo que sí ha ido cambiando son las personas que sufren esta tortura, como las personas migrantes o racializadas o los movimientos sociales.

P. O.: En el capítulo cinco del libro, Eduardo Parra, a través de la información que fue elaborando la coordinadora para la prevención de la tortura que nos habla de los perfiles de las personas que sufren las torturas, y en contra de lo que popularmente se transmite, que los miembros de ETA, los terroristas o aquellos que se ven inmersos en procesos de detención y denuncian torturas lo hacen como una estrategia más de defensa y de buscarle las cosquillas al Estado son los mayoritarios, pero no es verdad. Los datos nos dicen que, aparte de la presencia de denuncias de militantes de organizaciones armadas, tenemos principalmente a víctimas de movimientos sociales, movimientos de protesta en los últimos años.

También hay otra manera de ver cómo se han ido ejerciendo estas prácticas dependiendo del género, de la clasificación que el Estado atribuye al reo. La tortura es dolorosísima para los detenidos por causas políticas, principalmente en la época dictatorial. Pero no olvidemos que lo que llamamos tortura y malos tratos se ejerce también contra el preso criminalizado totalmente, el preso común, aquel que no tiene el respaldo de un entorno familiar, político o de asociaciones o movimientos que le puedan dar un cierto apoyo moral. Y esa gente es la que sufre de una manera más callada.

La tortura a veces se ejerce con unas prácticas muy espeluznantes pero la tortura más común, la más cotidiana, es la de la paliza.

Durante la guerra civil y el franquismo las mujeres sufrieron una tortura diferenciada con prácticas de especial ensañamiento como agresiones sexuales, corrientes eléctricas y quemaduras en los genitales o humillaciones, paseos y rapaduras de pelo

Habláis de las torturas asociadas al género. En la guerra civil hubo bastantes prácticas específicas contra las mujeres, como las violaciones ¿cierto?

D. O.: En el caso de la guerra civil y el franquismo es bastante evidente y está documentado que existe un tipo de represión sexuada que cambia en función del sujeto que la sufre. Y en este caso cuando la sufren mujeres se aprecia que esta violencia se dirigía específicamente a los elementos considerados característicos de la feminidad. Es cierto que las mujeres sufrieron los mismos golpes que los hombres. Sin embargo, se dio también un enseñamiento particular mediante prácticas concretas como determinadas agresiones sexuales, golpes, corrientes eléctricas y quemaduras en los genitales o los pechos. Las mujeres eran desnudadas con frecuencia y sometidas a todo tipo de humillaciones. Algunas autoras han concluido que las violaciones llegaron a convertirse en toda un arma de guerra.

Además de esta vertiente parcialmente soterrada, oculta principalmente tras los muros de los espacios de detención, buena parte de las humillaciones a las que se sometía a las mujeres tenían un notorio componente público. Es el caso, por ejemplo, de los paseos o las rapaduras de pelo. La literatura sobre la guerra ha demostrado que estas prácticas responden a una voluntad de devolver a la mujer a sus roles tradicionales por medio de la fuerza y de revertir los procesos de modernización, limitados pero palpables, que se habían producido en el primer tercio del siglo XX y sobre todo durante la experiencia republicana.

Pensando en todas las etapas que engloba el libro, ¿cuál es la época con más luz, con más focos sobre la tortura?

P. O.: Desde el punto de vista ciudadano, desde luego la actual, porque han existido unas condiciones más asequibles de poder trabajar y de reconocimiento. Es la etapa con más luz. Ahora bien, no deja de ser una contradicción hablar de luz sobre algo que es fundamentalmente oscuro y lo será en estos mismos momentos. Quizás en estos instantes alguien en alguna prisión está sufriendo un tipo de maltrato degradante. ¿Y por qué quizás? Porque los prevencionistas de la tortura, también somos antiestatalistas, queremos parar ahí.

La luz la han puesto siempre desde abajo, a veces con ayuda judicial, los movimientos sociales. Lo hicieron a finales del XIX y principios del XX. Lo intentaron hacer aquellos grupos que desde la clandestinidad en la dictadura franquista pretendían denunciar y llevarlo hasta la opinión pública internacional puesto que aquí era tan complicado hacer ese tipo de denuncias. Y luego, cuando llegó la democracia, como mucha gente abrazó el principio de aquí no pasa nada, se quedaron las asociaciones de apoyo a los presos y son los que han arrojado la luz.

¿No fue la República un buen momento para la denuncia de la tortura?

P. O.: Sí, fue un buen momento para empoderarse en el sentido de intentar que retrocedieran o incluso que se abolieran, como ocurrió con la pena de muerte, que nadie pudiera levantar la bandera de un punitivismo excesivo, por ejemplo de la cadena perpetua que había sido abolida en 1928, y también la denuncia de la violencia en las prisiones o de las torturas.

Fue un momento de oportunidad. Pero ojo, la República, después de pasar las etapas más eufóricas, incluyendo al propio gobierno azañista reformista, en seguida dio sus pasos contrarios, reculó. Por ejemplo en el campo de las prisiones, caería Victoria Kent como un emblema de posible renovación. Y en el campo también de estas expectativas que había creado la República, pues enseguida empezó a crear un discurso de ley y de orden. La propia Ley de Defensa de la República, la Ley de Vagos y Maleantes. La República tiene también su visión punitivista y, sobre todo, sus miedos que le hacen reaccionar con control y apagó aquellas expectativas.

D. O.: La etapa actual es quizá la de más luz, pero, tal y como advierte Pedro, conviene no ahorrar matices a este respecto. Tenemos, por ejemplo, un ministro de Interior que ha sido reprobado varias veces por no haber prestado la debida atención a posibles torturas denunciadas por personas a las que se instruían procesos en su juzgado. Los organismos internacionales competentes han condenado y lamentado que, como poco, no contribuyese a que aquellas denuncias fuesen tramitadas y, por lo tanto, a ofrecer garantías para la prevención de estas prácticas.

La nueva Ley de Memoria Democrática no garantiza la persecución penal de los crímenes franquistas

La Ley de Amnistía que llegó con la democracia y por la que España ya ha sido reprobada por algunas instituciones como la ONU nos conduce hacia la impunidad de los crímenes franquistas. ¿Crees que finalmente podrán ser juzgados algunos de los torturadores del régimen?

D. O.: La Ley de Amnistía ha sido utilizada de forma reiterada para evitar que se investigue y se juzgue a personas con diversas responsabilidades en la existencia y aplicación de torturas. Ya no solo es que no se las pueda condenar, es que, con la interpretación que se ha hecho de la Ley de Amnistía, ni siquiera se procede a investigar en suficiente profundidad si ha existido o no delito que sea susceptible de ser amnistiado.

Si se observasen los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que España ha suscrito, la tortura debería ser investigada y juzgada. Lo que sucede es que en ocasiones se interpreta que no había sistematicidad en las torturas y en las violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, se niega su carácter imprescriptible. Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, se trata de delitos que no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía. De ahí que, por ejemplo, el relator especial de la ONU haya reprendido a España por la vigencia y el empleo de esta ley.

Una de las vías abiertas en la actualidad, precisamente echando mano de la jurisdicción universal, es la conocida como 'querella argentina' que sigue la jueza argentina María Servini. El estado español ha puesto bastantes trabas a la investigación dificultando, por ejemplo, que algunos testigos y posibles imputados clave presten declaraciones. Finalmente hace no mucho declaró el exministro Rodolfo Martín Villa, a quien se le relaciona con algunos delitos graves cometidos durante la Transición. Es una vía lenta que tampoco tiene garantías de llegar a buen puerto, pero sí sirve para agotar las posibilidades que ofrece el derecho internacional y para visibilizar una problemática cuya solución doméstica continúa demorándose. En materia de tortura, es habitual personalizar y la vía judicial puede dar la sensación de que esa tendencia se acentúa. Es común prestar atención a figuras como Billy el Niño mientras se pierde de vista que él fue solo uno de los agentes asiduos a estas prácticas y, en último término, una manifestación de un aparataje policial y de orden público que facilitó su empleo sistemático..

¿Y qué hay del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática? ¿Establece algún compromiso a este respecto?

D. O.: El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática hace alguna mención a la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero no garantiza su persecución penal. Se podría pensar, incluso, que es deliberadamente vago a este respecto. Es por ello que diversos colectivos están poniendo en duda qué papel tendría la figura del nuevo Fiscal que se menciona en el texto.

Respecto a las torturas, sería preciso saber, por ejemplo, si esta Fiscalía estaría facultada para perseguir dichos delitos o para recabar de los archivos de las fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil, DGS y, en particular, Brigada Político Social) las identidades de los responsables en las fechas y lugares que indicasen los denunciantes y testigos. Así lo han expresado recientemente, por ejemplo, los colectivos organizados en torno al Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.

Tortura

Ander Iriarte: “La tortura ha cambiado de machacar el cuerpo a quebrar la mente”

Unas palabras de su padre y un informe al que llegó casi por casualidad llevaron al director de cine Ander Iriarte a embarcarse en producir y dirigir un documental sobre la tortura.

Memoria histórica

Avances y carencias del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)