Literatura

Silvia Nanclares: “Moratalaz nace como barrio franquista, solo que no contaban con la presión vecinal”

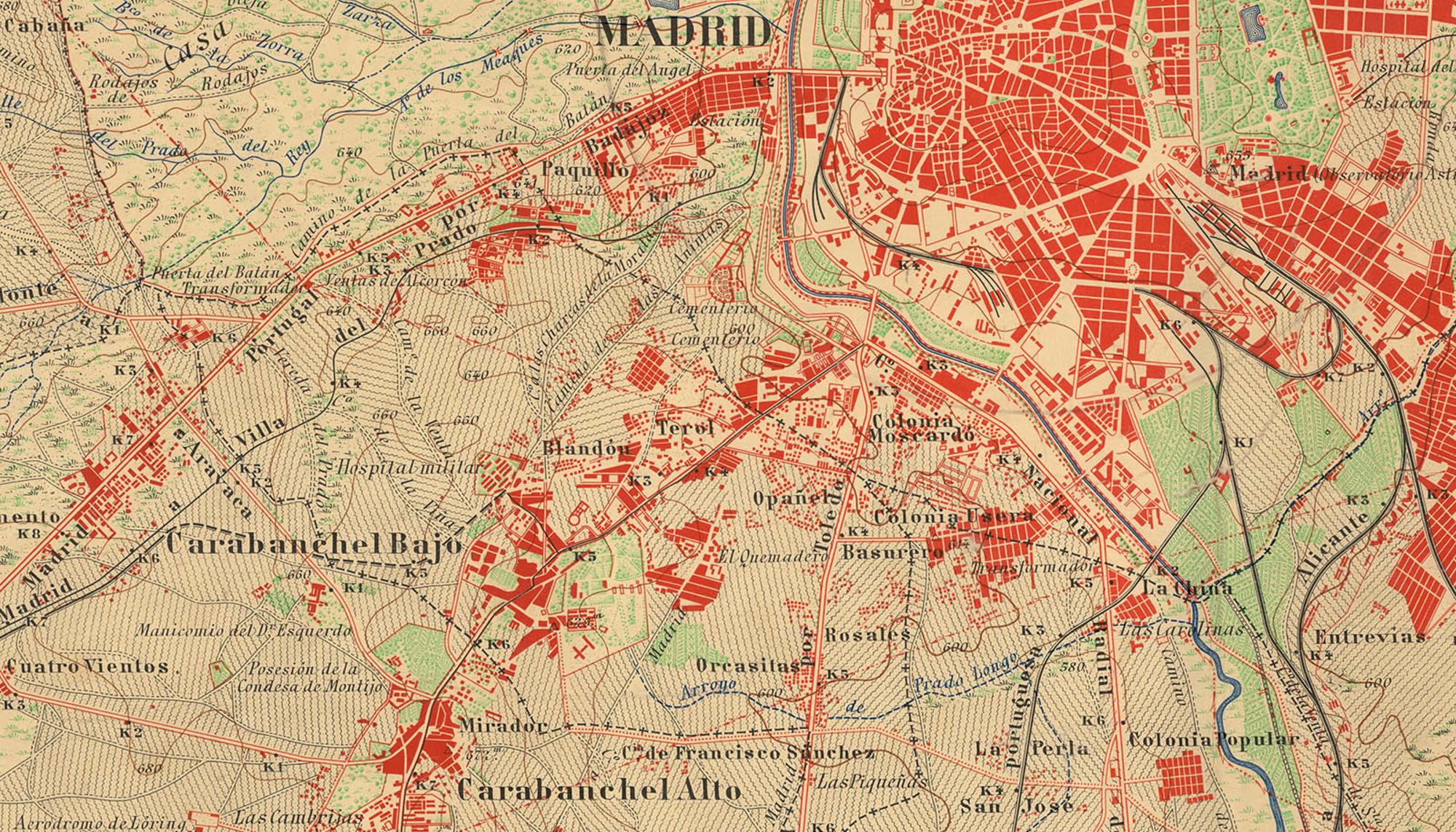

Una mirada atrás sin ira ni especial nostalgia, rica en detalles y en capacidad de análisis de lo que estaba pasando, como si estuviera a pie de obra. La novelista Silvia Nanclares (Madrid, 1975) estaba predestinada a escribir uno de los Episodios Nacionales que publican Lengua de Trapo y el Círculo de Bellas Artes. Nunca voló tan alto tu televisor (2025) habla de los años 80 desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados, la de un distrito, Moratalaz, al que todos llaman barrio, que era el reflejo de las aspiraciones de mucha población criada bajo el franquismo aterrizando sin amortiguadores en la democracia. En paralelo, en los barrios colindantes de Estrella y Niño Jesús se estaba construyendo Torrespaña, la antena de telecomunicaciones conocida como El Pirulí, que se planea como elemento icónico para la celebración del Mundial de fútbol masculino que tuvo lugar en el año 1982. Nanclares ha buceado en la memoria de esos dos mundos, por uno, el de la modernidad sobrevenida para la que la TV fue un catalizador, por otro, el de la construcción de un distrito a golpe de ladrillo y especulación por parte de una promotora, Urbis, que venía del franquismo y que dejó en la estacada a miles de familias.

En el libro la televisión pública está muy presente. ¿Cómo crees que sirvió para vertebrar el aterrizaje en la democracia?

Fue como una columna vertebral, efectivamente, además, con el Pirulí como figura física para representar eso mismo. Es una presencia que además redefinió, en plan un poco paleto, el skyline madrileño. También con ese símbolo, que fue el icono de todos los informativos, se quiso volcar la idea de una tele para una nueva sociedad. De hecho, en el libro se menciona a un crítico catalán, Josep Maria Baget Herms, un académico, que dice que la Transición arrancó en Televisión Española porque, sobre todo en Barcelona, fueron haciendo muchos avances en pelea con la censura, especialmente con programas culturales. Él tiene toda una teoría de que en Televisión Española se iban abriendo caminos.

En el libro se habla de Anillos de oro (Pedro Masó, 1983), ¿Por qué tomas ese ejemplo?

Es una serie que se hace pegada a la Ley del Divorcio (1981), y funciona como una especie de ilustración a través de la ficción de cómo una mujer abogada encarna esa nueva ley. Existe el objetivo de construir ficciones por un lado, programas culturales, por otro, con esa parte educativa. Forma parte de un plan que llega hasta la época de Pilar Miró, cuando ya empieza un poco la batalla en el seno del PSOE y ya se empieza a politizar, a instrumentalizar, en el contexto de las luchas que tenía el partido. Ellos eran muy conscientes de que la tele era una herramienta de propaganda brutal, tenía un nivel de de capilarización de los contenidos que ahora es que nos cuesta imaginar.

La situación cambia a principios de los 90.

De alguna manera se cierra una etapa, los 80, de mayor posibilidad, de encuentro con la modernidad, para pasar a una especie de turbomodernidad para la que casi no se estaba preparado. Las protas del libro, al menos, parecen muy poco preparadas para ese tiempo por venir.

Pero se suben al carro.

Se suben al carro porque es cuando llega la cosa vertiginosa: los colorines, Almodóvar, esa otra España, llega también la carnaza. El lema de Telecinco es algo así como “por fin una televisión entretenida”. Ahora ves los programas de los 80 y realmente tienen un tempo que piensas que la gente tenía todo el tiempo del mundo. Pero es la etapa dorada de la televisión pública. Realmente se truncó un proyecto que se podría haber mantenido más en paralelo con las privadas, pero el ente de televisión española entra en quiebra y, además, esa función de imaginar una sociedad, pasan a asumirlo las privadas. Con todo el tema de las fake news quiero pensar que a lo mejor hay una reflexión sobre lo que significa la televisión pública como algo que, aunque sea institucional y estatal, al menos tiene unas garantías y unos equipos laborales con fines distintos, otro músculo que no tienen las empresas turbocapitalistas.

¿Cómo crees que hemos evolucionado con respecto a las pantallas con respecto a lo que cuentas en el libro?

Aquello estaba definido por los contenidos limitados. Además, lo consumíamos intergeneracionalmente y por supuesto de manera masiva. Eso le daba un poder social a los contenidos que ahora ya, como estamos tan sumamente ramificados, es muy difícil que se repita. Ahora estamos en un momento de segmentación absoluta. Hay muy pocos productos así de transversales. Hay mucha menos conversación en torno a los contenidos y, si las hay, se da en segmentitos, en foros. Ahora estamos en medio de una locura con respecto a cómo nos relacionamos con las pantallas, pero en su momento también fue muy disruptivo tener a cinco personas mirando a un solo punto. Eso, que remite a 1984, frente a la distopía, como la que vemos actualmente, parece una utopía. No es por idealizar un pasado sin tele, pero realmente era muy loco estar cinco personas en un salón mirando a un mismo punto. Lo que pasa es que, como los contenidos eran limitados, masivos, pues al final generaba conversación y realmente pasaban a formar parte de tu vida.

¿En qué sentido?

A veces me encontraba en la documentación, algunos libros cuyos títulos se podrían calcar y aplicarlos al tema de las redes, tipo: “cómo enseñar a tu hijo a ver la tele”. Sí que creo que entonces había un mayor salto de los contenidos a la vida: en el libro aparece que los niños juegan a V en el recreo, en la Tele Indiscreta te salían los resúmenes… Esos contenidos tan compartidos se ramificaban. Hoy en día, cuando ves la tele o una aplicación ves que también hay un uso de la pantallas como sedante. La gente es consciente de que llega a su casa y se enchufa a una pantalla porque tiene el cerebro roto, como esa especie de sedación necesaria frente a un mundo súper basado en el trabajo. En ese sentido, quise escribir sobre el fenómeno de la tele matinal para las madres, las “marujas”, que reflejaba esa conciencia por parte de las autoridades de “no os hemos dado las cosas que necesitabais, que estabais pidiendo, pero os damos cinco horas de tele con unos presupuestazos brutales, tanto de presentadores como de invitados”, porque al final es mejor tener a unas señoras mirando a un punto que no pidiendo guarderías. Ahora nos reímos, pero tampoco hay que idealizar lo que supuso socialmente en ese momento.

El libro me ha sacado de una zona que me tenía muy conocida, que era la cosa autobiográfica y me ha obligado a ponerme en otras voces, en otros cuerpos, en otras clases sociales

La novela elige la construcción del Pirulí como símbolo y punto central del episodio nacional. Cuentas que la antena se privatizó. En ese sentido parece un símbolo mucho más profundo, no solo del paso a la democracia sino también de los procesos de mercantilización de lo público.

Es un trampantojo. Efectivamente, se vendió a esta empresa, que es una multinacional de antenas de retransmisión. Hay otra historia que no he contado, que también es brutal, que tiene que ver con el propio suelo del Pirulí. En 2010, Televisión Española se lo intentó vender al Ayuntamiento de Madrid, ahí quien sacó la cabeza fueron los sindicatos de RTVE, que siguen siendo potentes, porque ¿cuánta gente se había comprado casitas de Moratalaz y la Estrella los iban a mandar a otro municipio de la comunidad? Hubo mucha presión y no se produjo la venta. Pero imagínate esos terrenos, lo que puede costar ahora al lado de la calle O'Donnell. Esa idea del suelo, de cómo al final todo es un bien de consumo —que el propio Pirulí ha sido comprado y vendido y la idea era volverlo a vender, para hacer unas promociones que, por supuesto, no serían públicas— efectivamente es todo un símbolo.

¿Has querido hacer un libro a vista de gusano?

El libro me ha sacado de una zona que me tenía muy conocida, que era la cosa autobiográfica y me ha obligado a ponerme en otras voces, en otros cuerpos, en otras clases sociales. Entonces el libro juega efectivamente con la altura: a veces se habla desde arriba, desde abajo, desde un lado de la M-30, desde otra. La verdad es que ha sido divertido construir ese coro e intentar mantener la visión a ras de suelo. Me interesa que se trataba de nuestra vida y por tanto estaba muy presente, pero por otro lado era también muy lejano, dado que no teníamos nada que decir con respecto a lo que ahí pasaba. He jugado mucho a subir y bajar la mirada. Me parece importante desde donde hablas, en Madrid concretamente, qué relato conoces. Hay muchas ciudades y muchas historias dentro de la historia.

La antena sirve para dar una idea de omnipresencia, de red, de conexiones, y al mismo tiempo hablas de la historia de barrios que no tenían infraestructuras de transporte y de hechos como que se tenía que cruzar una autovía para ir a la compra.

Nos venían todo el rato con esas imágenes de modernidad de la antena, pero estaban en completa contraposición con lo que era nuestro día a día, sobre todo el de nuestros padres, que llegan a ese sitio, a esta especie de paraíso soñado de la modernidad y se ven engañados. Mientras que al otro lado, en los barrios de Estrella y Niño Jesús, también construidos por Urbis, sí que se están cumpliendo las promesas. Creo que son nueve kilómetros los que separan el Pirulí del descampado donde está mi colegio, el Pasamonte, y el contraste de lo que cuesta una cosa y otra es inaudito. Eso te da medida de dónde se seguía poniendo el dinero: en la almendra central.

Con el libro he querido investigar por qué no me vibraba nada con el tema del barrionalismo, con este sacar pecho de barrio, y no me sale porque no es real

¿De dónde viene eso?

Si te lees en el Plan de Urgencia Social que hizo Franco en los finales de los 40-50, que es cuando se plantea regular la migración de aluvión de chabolas que habían surgido alrededor de Madrid, ves que el sentido del texto es “doy dinero a mis amigos constructores para que hagan casas y casas para los que tienen que servir”. Uno de los planes que se menciona, que es el de Pedro Bidagor, habla de los órganos periféricos al servicio del órgano central, un delirio. Tienen una idea de ciudad totalmente clara que es servir a la almendra. Eso lleva a ponerlo todo en la vivienda, como decía el proyecto de la familia de la Falange.

Una de las cosas que más llama la atención a quienes pasan por Moratalaz son las chapas con el escudo de la Falange en muchas casas.

Siguen existiendo, durante el Gobierno municipalista no se quitaron. Esa ideología condicionaba completamente cómo eran las casas. La zona de más iluminación es el comedor y la cocina “donde se reúne la familia y donde la madre hace la comida”. Se plantea que la casa tiene que ser para que los trabajadores vayan a dormir y que las mujeres tengan hijos para seguir sirviendo. Realmente Moratalaz es un barrio franquista, lo que pasa es que no contaban con la presión vecinal, que es la que realmente hace el barrio que conocemos hoy. Ahí está esa lucha para dirimir quién sirve a quién. Quién tiene el poder y quién es un subalterno.

Moratalaz no es un distrito con, vamos a decir, glamour obrero. No tiene demasiado pasado, ni industria, ni recibe tanta atención como la colindante Vallecas. En el libro cuentas algunas de esas pequeñas épicas, ¿te costó encontrarlas?

Yo he contado la parte que he conocido, que es el tipo de familias que representan mis padres. Eran un poco más convencionales, eran más yeyés que hippies, vamos a decir, venían de esa genealogía. Luego he ido sabiendo que ya desde el comienzo Moratalaz tenía un halo cultural, de barrio interesante, donde pasaban cosas, pero yo con el libro he querido investigar por qué no me vibraba nada con el tema del barrionalismo, con este sacar pecho de barrio, y no me sale porque no es real. Nosotros estamos entre San Blas, Vallecas y Vicálvaro. Si eres sincero, efectivamente, no es lo mismo, es otro tablero de juego. Pero es verdad que ante esa estafa o huida que hizo Urbis, que dejó a medias los desarrollos urbanísticos, la presión vecinal es muy encomiable.

Como en otras historias de la transición el papel del catolicismo de base es importante.

Se organizaron en torno a un par de parroquias de curas rojos. Luis Bartolomé Marcos, que es el autor de la foto de la portada y es memoria viva del barrio, cuenta cómo a la parroquia de la Montaña, la de Mariano Gamo, iban los cachorros de Cristo Rey. Decían que aquello era una máquina de hacer rojos, que había un efecto llamada. Es lo que le pasa a Maribel, una de las protagonistas del libro. Se trata de una mujer que viene a vivir su sueño de casada con su casa y de repente ve que no hay plazas escolares, no hay transporte, no hay hospital, no hay equipamientos, ni culturales ni deportivos, los parques se los quieren cargar. La gran lucha vecinal de Moratalaz es que frenaron la construcción que quería seguir llevando a cabo Urbis, no se dejaron seguir siendo estafados. Tuvieron la suerte de que entró Tierno Galván en el Ayuntamiento y se hizo cargo de un montón de construcción de equipamientos que les había negado Urbis.

Los 90 turbocapitalistas, caen en un un suelo que está muy fértil para esto, porque se ha perdido un poco de músculo. También, claro, gana el PSOE y la gente dice “pues van a hacer lo que pedíamos”

¿Qué era el barrio de las Latas?

El barrio de las Latas es un pequeño núcleo que es lo que estaba más cerca del arroyo del Abroñigal. Es una historia previa que tampoco nos han contado, de pequeños pobladores que fueron expropiados durante la construcción de la M-30. No era del volumen del Cerro del Tío Pío, ni de toda la zona de San Pascual del barrio de Ventas, pero bueno, ahí había una gente que estuvo luchando hasta que les dieron un dinero y les dieron básicamente una casa. Se repite un poco la historia más conocida de la expropiación del Cerro del Tío Pío. A la gente de Las Latas la ubicaron en Fontarrón.

Parte de esa no épica de Moratalaz tiene que ver con que en los 80 parecía ir a contracorriente de otras zonas de Madrid.

Moratalaz resistió mucho mejor el embate de la heroína que Vallecas. Hay un Moratalaz de arriba y de abajo, dos universos, pero no hay grandes focos de marginación, tiene cierta armonía entre clases y no tiene grandes desigualdades. De hecho, ahora en Pavones sí que hay una zona un poco más degradada, pero eso viene del abandono de los actuales ayuntamientos. Eso hace que haya algo de paz social que viene a encarnar también lo que se quería conseguir en esa época: una especie de consenso.

Las luchas a las que te refieres en el libro son bastante transversales entre el arriba y el abajo.

La lucha del metro, por ejemplo. El metro iba a acabar en Estrella y consiguieron llevarlo hasta Pavones. Todos los equipamientos públicos se los ha peleado el vecindario, las asociaciones, entre ellas la Asociación Avance, que ahora es más pequeñita, tenía miles de asociados. Era una época premunicipalismo y ahí también hay un paralelismo, porque los cuadros del municipalismo salen de ese sustrato. Los partidos dejaron desprovistos de líderes a estas asociaciones, luego la heroína, la gente se aburguesó y finaliza el asociacionismo. Los 90 turbocapitalistas, caen en un un suelo que está muy fértil para esto, porque se ha perdido un poco de músculo. También, claro, gana el PSOE y la gente dice “pues van a hacer lo que pedíamos”.

El distrito cambia también con el realojo de la población del Pozo del Huevo en uno de los edificios más conocidos de Moratalaz, El Ruedo.

En esa lectura que estamos haciendo es como una consecuencia de esa tendencia. Es como, “a ver, esperad, que nosotros ya somos un barrio guay, ahora no nos echéis esto”. Además, ese polígono donde se puso El Ruedo, —la verdad es que esto tiene otro episodio, la construcción del Ruedo, los famosos vídeos con [Francisco José] Sáenz de Oiza— ya fue construida por promotoras distintas a Urbis, que construyeron pisos mejores. Era otro tipo de población con más nivel. Contra El Ruedo se unió la gente de la Estrella, que se manifestó contra la pasarela que unía los dos barrios. Es esta cosa de ir olvidando lo que dejas atrás: como tú vas subiendo en el videojuego te vas olvidando de las pantallas anteriores.

La Movida no aparece en el libro, parece que es un mundo completamente ajeno al que relatas.

El director de arte de Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1989), que se llama Félix Murcia, vivía en Moratalaz, dice que lo que hacen los directores de arte es imaginar la realidad. Entonces, en los 80 se da un gran acto de imaginar la realidad. Y, efectivamente hay realidades como la nuestra que tenían cero glamour y no eran ni siquiera caldo de cultivo para ser imaginadas. Eran puro tránsito entre otros mundos más modernos. Hay otra década por contar. En esta he querido contar cosas que creo que son rescatables, tratando de no caer en esa épica del barrio, pero ya si hablamos de los 90 pues tendría menos veinte de épica. Sería básicamente hablar de consumidores. Hay otro capítulo que también me habría encantado contar, que es el de la inauguración del Alcampo.

Un hito en la historia de Moratalaz y posiblemente su edificio más conocido al margen del Ruedo.

Yo recuerdo las riadas de gente bajando por Vinateros en modo peregrinación al Alcampo. Y además es que la gente quería eso, rollo las gimnastas del Este pidiéndoles vaqueros a las de Berlín. El otro día leí una entrevista de una escritora que se llama Ruth Miguel, que también ha escrito sobre el barrio. Ella pone en cuestión ese concepto de los no lugares ¿“No lugares” para quién? Para nosotros era un lugar, de repente, fascinante. Algo como descubrir que hay lineales con 30 marcas de galletas. Y como tú dices, es uno de los símbolos del barrio. Yo lo veo y siento algo, es como lo que dice Annie Ernaux, estos son nuestros monumentos. También nace ahí la seguridad privada... Sí, está toda esa parte que habría que contar de nuestra transformación en consumidores.

Yo me puedo comprar una camiseta que diga “Orgullo de Moratalaz”, pero ya sé que no voy a volver a vivir en Moratalaz

De Moratalaz se ha hablado muchas veces, como del “Oregón” electoral de España, es decir, el lugar que, en una pequeña escala, calca los resultados que se dan en el conjunto del país. Las oscilaciones PP-PSOE se han visto muy claras en Moratalaz.

El porcentaje de voto al PSOE del 82 es salvaje, por ejemplo. Fíjate que eso es una anomalía porque el plan de Urbis era una ciudad moderna, decían que para profesionales, pero al servicio del régimen. Entonces es otra vez como una especie de hackeo de la propia gente que fue a vivir ahí, y que se hicieron rojos en esas estafas, por parte del Estado, las instituciones, las empresas, en este caso inmobiliarias. Y se pensó, lo que nos va a sacar de esto, el camino, es la lucha vecinal.

Hay una incorporación de nuevos perfiles a las luchas.

También haciendo una lectura un poco 15M, se interpela a gente que nunca se había sentido interpelada. De hecho mi madre decía que por no tener una carrera universitaria, por no haber podido estudiar, los progres le hacían sentir mal. Y sin embargo, es la lucha por las cosas más básicas lo que te lleva a juntarte con gente inesperada o que incluso a priori no te hacía mucha gracia. Igual que para ellos en ese momento una ama de casa era alguien incluso sospechoso, que puede ser una infiltrada, pero al final estaban ahí sacando adelante sus reivindicaciones.

En el caso del PSOE no hace falta irse a los GAL para hablar de por qué hay una sensación de fraude, está el caso de la educación y la apuesta por la concertada..

Mucha gente lo vivió como una gran traición. No tuvieron valentía de apostar por la pública y pienso que hubiera sido otro país si se hubiera dado una apuesta radical por la pública. No estuvieron a la altura, o sí, porque no quedaba claro que proyecto querían llevar a cabo. Hubo una parada de logros. Se paró y se despolitizó y se desmovilizó a la gente en pos de la cosa institucional y de la confianza. Y aquello se cruzó luego con el neoliberalismo en nuestros corazones, fue un poco tormenta perfecta.

Hoy vivimos la dificultad en el acceso a la vivienda y cómo se hace casi imposible implicarse como aquellos pioneros en un distrito del que, posiblemente, te tengas que mudar. ¿Qué ha cambiado la situación?

El acento sigue puesto en construir. En el libro digo que muchos hijos de los pioneros ya no pueden vivir en Moratalaz por cómo se ha revalorizado el suelo allí. Estamos condenados al nomadismo o a comprar con ayuda de la familia, quien pueda, esa es la otra vía que tenemos. Yo me puedo comprar una camiseta que diga “Orgullo de Moratalaz”, pero ya sé que no voy a volver a vivir en Moratalaz. Desde luego, por pasta, por el modelo de barrio que se organizó, etcétera. Y no hablamos sólo de eso. Aunque permaneces en el distrito, ya no permaneces en el barrio, que esa es una diferencia importante: no hay una lógica de construir un futuro, un presente, sino que todos tenemos, igual que el currículum de trabajo, un currículum de barrios donde has vivido porque al final o te echan de un alquiler que van a vender la casa o te lo suben... Es muy difícil ahora poder enraizarse a un barrio. Y luego si te quedas, el barrio se va a transformar en algo sobre lo que probablemente tengas muy poco nivel de control. Por más que estés militando o en el barrio trabajando en cosas, ahora parece como que los poderes son cada vez más grandes.

Urbanismo

Superar a Barcelona bien vale 13 pueblos

Entre 1948 y 1954 la capital anexionó una docena de municipios de su extrarradio, un proceso cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.

Obituario

Muere Enrique de Castro, cura de Vallecas

Cultura de la Transición

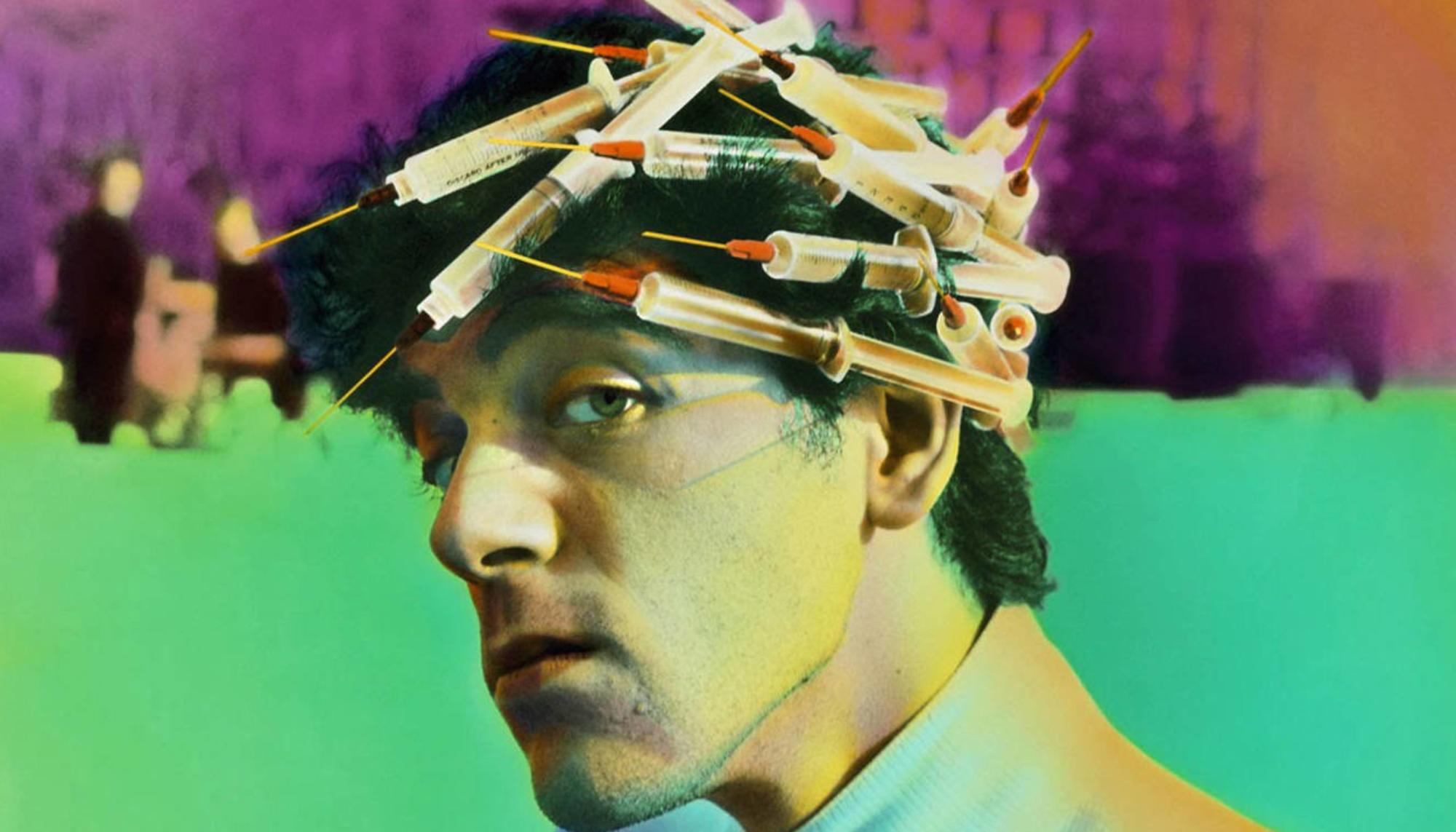

25 años después del descomunal “mono” de la Transición

En El mono del desencanto, la doctora Teresa Vilarós analiza la “infrapolítica” que rodeó al momento político entre la muerte de Franco y el final del periodo de Transición democrática.

Sphera

El Cañaveral: pioneros del sureste

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)