Literatura

Iban Zaldua: “El mercado no llega a todos los rincones. Entonces, bueno, hay que introducir la fantasía”

Nos encontramos con Iban Zaldua (Donostia, 1966) en una terraza de Arequipa, una ciudad al sur de Perú sitiada por tres volcanes. En el marco del Hay Festival, quien fuera miembro de la revista de agitación literaria Volgako Batelariak acaba de conversar con la periodista y escritora Gemma Ruiz Palá, con Julio Villanueva Chang, fundador de la revista Etiqueta negra, y con Felipe Restrepo Pombo, antiguo director de la revista Gatopardo. Después le toca asistir al teatro Arequepay, donde presentará A escondidas, una versión de relatos originalmente publicados en Inon ez, inoiz ez (2014), traducida por él mismo del euskera al castellano y donde mezcla lo fantástico y lo real para explorar las contradicciones humanas y subvertir la realidad deconstruyéndola, abordando temas como el humor, el cambio climático y la inteligencia artificial.

Zaldua dice que no es su mejor día. No hay pisco sour ni té de hierba de coca que revierta los mareos de encontrarse a 2.335 de altura. Pero creo que, de manera incisiva, el escritor reflexiona en esta entrevista sobre la complejidad de los relatos que han marcado la historia cultural vasca reciente, en particular sobre el conflicto y su representación en la literatura, el cómic y la memoria colectiva. Zaldua desmenuza cómo el tratamiento de la violencia de ETA y la lucha por la convivencia siguen siendo elementos clave en la construcción de una narrativa que aún no ha logrado superar las profundas divisiones sociales y políticas existentes. También ofrece una mirada crítica sobre el papel que ha jugado la literatura en euskera, como testigo y agente activo en la configuración de una memoria compartida, tensionada por las diversas posturas ideológicas sobre ella.

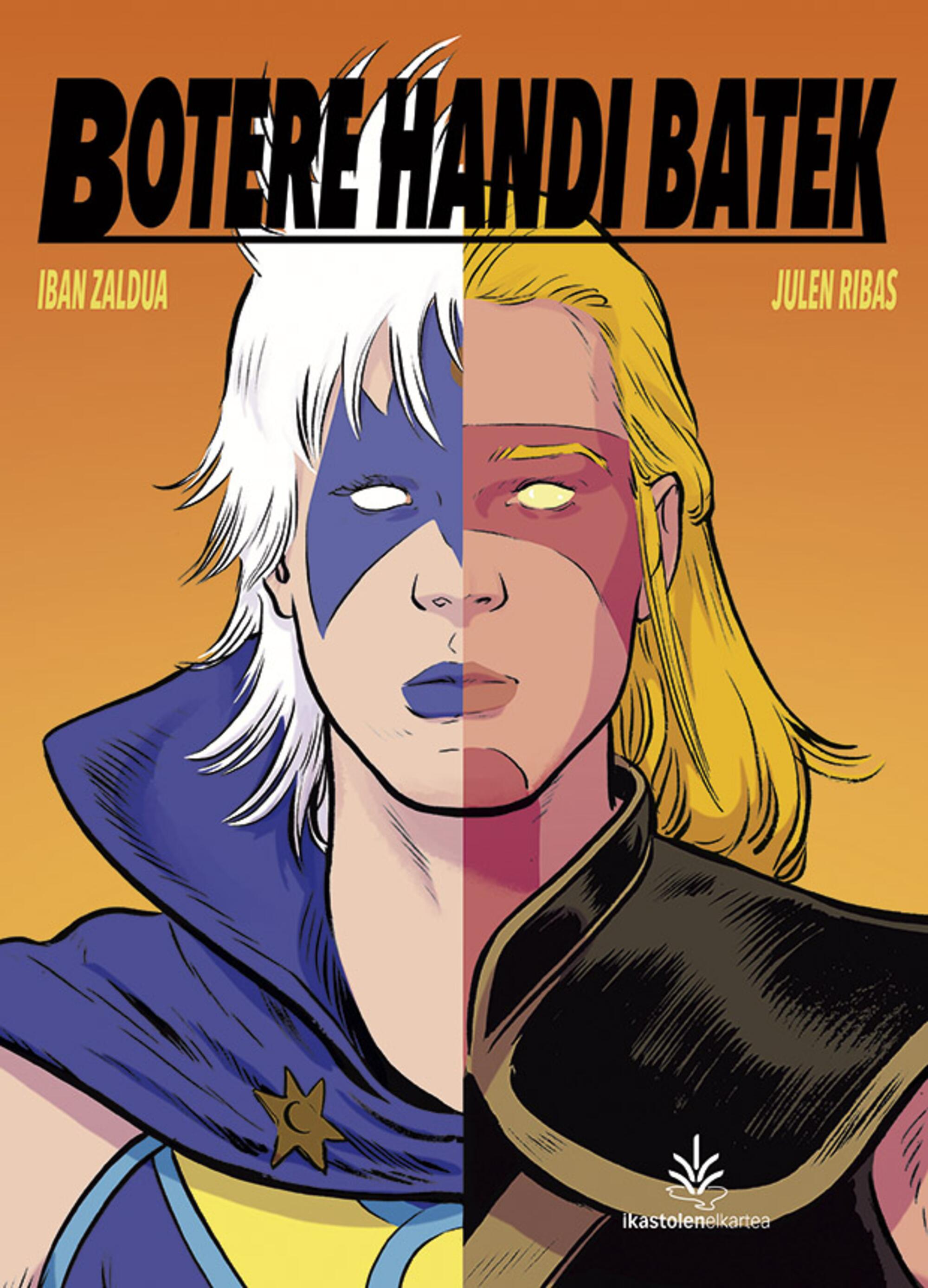

En su último cómic, Botere handi batek, realizado junto a Julen Ribas, aprovecha todos estos elementos para realizar un experimento: mezcla esa fascinación que tenía de pequeño con lo canónico de los superhéroes, pero también con una relectura más crítica, como la que se hace en la obra de Alan Moore, para producir una secuencia de viñetas irónicas con un desarrollo narrativo dramático que, apelando a los superhombres y a los supervillanos, nos obliga a mirar de frente a la discriminación de género y a la amnesia selectiva de los “dos bandos”.

¿Por qué conceptualizas el conflicto vasco como “la cosa”? ¿Por qué ha sido importante para ti ilustrarla desde los cuentos?

Bueno, “la cosa” surge como una especie de broma interna dentro de mi cuadrilla. De un contexto en que, de hablarse mucho de política, se pasó, a mediados de los años 90 y en los 2000, a hacerlo cada vez menos porque generaba mucha tensión o porque, simplemente, cansaba.

En cuanto al uso público que yo le he dado a esta expresión, me di cuenta de que no era el único que la empleaba de esa manera. El escritor Jokin Muñoz también la utilizaba de forma similar. Cuando hablas de lo que comúnmente se denomina “conflicto vasco”, depende de la audiencia a la que te dirijas o con quién estés hablando, se conceptualiza de manera diferente. Para algunas personas es una lucha por la liberación nacional; para otras, es terrorismo. Sin embargo, se tiende a apelar a cierto terrorismo y se olvida otro, como el de Estado, por ejemplo.

Además, la dimensión de lo que ocurría en el País Vasco tuvo una fase en la que predominó la violencia política, especialmente entre los años 60, a partir de 1968, y hasta 2011. Sin embargo, es un fenómeno con raíces anteriores y consecuencias posteriores. Así que, por esa misma indefinición, “la cosa” se convirtió en una especie de comodín, una forma de referirse al conflicto sin necesidad de encasillarlo en una sola visión. Era casi una broma, pero en mi caso se ha convertido en una especie de marca.

En cuanto a escribir sobre el asunto, había dos posturas, o quizá más. Una defendía que el deber del escritor vasco, tanto en castellano como en euskera, era escribir sobre el tema, y que lo demás era escapismo. La otra postura sostenía que cada quien debería escribir sobre lo que quisiera y que, de hecho, era bueno que se abordaran otros temas porque los escritores, sobre todo en euskera, escribían “demasiado” sobre este asunto.

En mi caso particular, no se me ocurrió abordarlo hasta mediados de los años 90. Antes de eso, llevaba escribiendo desde hacía diez o quince años, pero mis primeros textos eran totalmente ajenos a la realidad que me rodeaba. Escribía ciencia ficción y fantasía, cuentos con personajes apellidados Smith y Anderson, sin ninguna referencia al entorno político en el que vivía. En aquel tiempo, la literatura era para mí una forma de escapar de todo aquello.

A partir de los 90, cuando me alejé de la militancia política partidista —aunque seguía implicado políticamente en otros ámbitos—, hubo varios factores que me llevaron a escribir sobre el conflicto. Por un lado, el distanciamiento de la militancia partidista me permitió tomar perspectiva. Por otro, el conflicto continuaba: tras la disolución de ETA-PM y las conversaciones de Argel, la violencia de ETA persistía y se expandía socialmente. Aunque se asesinaba menos, se asesinaba a un espectro más amplio de personas.

Mis primeros intentos de escribir sobre aquello en castellano no me convencieron en absoluto. Al reflexionar más sobre ello y probar en euskera, me sentí mucho más identificado con lo que escribía. Siempre digo que quizás, si hubiera seguido intentándolo en castellano, también lo habría conseguido. Puede que simplemente aquellos primeros cuentos fueran malos.

En general, cuando escribo sobre el asunto, manejo dos perspectivas. Una es la contemporánea, que responde a lo que está ocurriendo en el momento, como los primeros cuentos que escribí sobre el fenómeno de la kale borroka. La otra es un ejercicio de memoria a través de la ficción, en el que se revisa el pasado. En realidad, cuando escribimos sobre este tema ahora, no estamos narrando hechos en tiempo real, sino construyendo un relato sobre lo que ocurrió. Estamos en esa fase en este momento, después de que ETA dejara la lucha armada: todo lo que escribimos sobre “aquello” es ya literatura de la memoria, novela histórica. No hacemos relato, sino el relato del relato.

Quisiera volver a la idea del “post”, que es uno de los aspectos más interesantes de tu trabajo. Me interesa especialmente el artículo donde trazas una panorámica de la literatura en euskera entre 1973 y 2013. En él, debates algunas de las posturas más polémicas sobre la supuesta omisión de la violencia en la literatura en euskera. También estableces conexiones históricas con la Guerra Civil, la violencia vasca y las nuevas perspectivas que se abren para la literatura una vez finalizada la lucha armada.

Mi punto de partida es la necesidad de leer y analizar lo que realmente se ha escrito en euskera. Uno de los debates que he tratado de combatir es la visión de que los escritores vascos han escrito sobre la violencia bajo la influencia o “égida” de ETA. No es cierto. Se ha escrito mucho, pero no siempre desde la perspectiva que algunos desearían. Fernando Aramburu, en ese sentido, ha abordado el tema desde un enfoque muy concreto, pero hay otras formas de narrarlo. Los que dicen que no se ha tratado tal o cual tema, en literatura, suelen estar diciendo, en realidad, que no se ha tratado como a ellos les gustaría…

Si analizamos la literatura en euskera y la comparamos con la escrita en castellano, encontramos diferencias notables. En la narrativa en euskera, en muchas obras (aunque no en todas), se tiende a conectar los acontecimientos de la época de actividad de ETA —ya sean los años 70, 80, 90 o 2000—con la historia previa, en particular con la Guerra Civil y el franquismo más represivo. En cambio, en la literatura en castellano, el tema del terrorismo de ETA suele aparecer como un fenómeno autónomo, desligado de esos antecedentes históricos.

La narrativa sobre el conflicto vasco debe ser más compleja; caer en el esquema “buenos contra malos” no es siempre lo más efectivo, literariamente hablando

Otro aspecto interesante, que he explorado en algunos de mis relatos y que también han abordado autores como Joseba Sarrionandia, Bernardo Atxaga o Kirmen Uribe, es la paradoja de la representación de los bandos en conflicto. A menudo se olvida que hubo muchos vascos que lucharon por el bando franquista, y no solo en Navarra con los requetés, sino también en Gipuzkoa. La Guerra Civil no solo fue un enfrentamiento entre el nacionalismo vasco y el Estado español, sino también una guerra entre vascos, en la que participaron diversas facciones políticas, incluidas las milicias de izquierda.

Algunas narrativas en euskera han recuperado esta complejidad histórica. Autores como Inazio Mujika, Jokin Muñoz o Ramon Saizarbitoria han trabajado en esta línea. Me interesa especialmente la paradoja de que los carlistas, que antes de la Guerra Civil eran vistos como los “buenos” en ciertos relatos nacionalistas vascos, se convirtieron luego en los enemigos del propio nacionalismo. En este sentido, la aportación de escritores como Jokin Muñoz, en Antzararen bidea (2007) o en su última novela, Quiero ver, resulta de gran interés, porque rompen con una visión simplista del nacionalismo vasco. Mi planteamiento es que la narrativa debe ser más compleja y que caer en el esquema “buenos contra malos” no es siempre lo más efectivo, literariamente hablando.

La literatura tiene la capacidad de explorar las contradicciones y matices de la historia, y es ahí donde creo que trabajos como el de Edurne Portela encuentran su mayor riqueza. En Mejor la ausencia (2017) y el El eco de los disparos (2016) tampoco se trata solo de víctimas y victimarios.

La idea de los “dos mundos” es problemática. Es cierto que ha habido dos bandos principales, pero entre ellos han existido muchos matices, muchas zonas grises y muchas personas con trayectorias diversas. Además, ha habido una evolución diacrónica fundamental. En los años 80, por ejemplo, aunque no siempre se expresara abiertamente, había un sector significativo de la sociedad que simpatizaba con ETA. Sin embargo, con el tiempo, ese apoyo se ha ido diluyendo.

También ha habido cambios en las posturas políticas. Pensemos en toda la izquierda más o menos radical que se encontraba fuera del ámbito de lo que, a partir de cierto momento, fue Herri Batasuna. Se trata de otro universo con dinámicas propias, como el movimiento de insumisión y el antimilitarismo. Aunque hubo intentos de cooptación por parte de la izquierda abertzale, mantuvieron una línea independiente y, en algunos casos, representó una forma indirecta de oposición a ETA y a aquellos que defendían, no lo olvidemos, aquello de “la mili con los milis”; por fortuna, lo hicieron brevemente. Los principales enemigos del movimiento insumiso eran, no obstante, el Ejército español, el servicio militar obligatorio y el Gobierno del PSOE.

Por otro lado, está la mayoría de la sociedad, que no milita ni toma partido activamente, que ejerce de testigo, pero cuyos puntos de vista han ido cambiando con el tiempo; yo muchas veces he escrito sobre ese tipo de personas, precisamente. En este sentido, creo que una de las grandes aportaciones de la literatura es mostrar que no todo es blanco o negro. Incluso dentro de los “dos bandos”, una persona puede haber estado más cerca de una postura en un momento y de otra en otro. Otra cosa, claro está, es la postura política, pública de cada uno. Pero aquí estamos hablando de literatura, de ficción.

La postura de los dos bandos se está explotando, no solo en la literatura, sino también en la ficción. Cuando escribiste esos dos artículos sobre la literatura del conflicto, principalmente para analizar lo que existe más allá dePatria, lo hiciste precisamente durante el gobierno de Rajoy, cuando esa narrativa dominaba los premios de literatura y la escena cinematográfica. Tienen los recursos para seguir politizando las emociones de esa manera dicotómica y convertirla además en narrativa dominante. ¿Cuándo crees que se inicia esa lucha por imponer el relato en el espacio público? ¿En los 90?

Esto viene de antes, evidentemente. Ya en Los peces de la amargura (2006) de Aramburu está presente, aunque no tanto en algunas de sus novelas anteriores, como Fuegos con limón (1996), donde se menciona el tema, pero de manera menos clara y dicotómica. Seguramente, el punto de inflexión fue el Pacto de Ajuria Enea. Hasta entonces, la izquierda abertzale era vista como un actor más con el que se podía dialogar, aunque tuviera una postura rupturista. Pero a partir de ese momento, se le aplicó una especie de “cordón sanitario”.

¿Te refieres a un aislamiento?

Exacto. No fue solo un aislamiento político, sino también simbólico. A partir de entonces, el relato se estructuró en términos de buenos y malos: “nosotros”, la democracia, y “ellos”, los violentos. Ese discurso fue permeando también la ficción. Y no hablo solo de Aramburu. Raúl Guerra Garrido, por ejemplo, fue tomando una postura cada vez más clara de denuncia contra ETA, lo que se reflejó en su literatura. En La carta (1990), donde relata amenazas de ETA, hay una fuerte carga autobiográfica: ahí la postura de la condena sin paliativos ya está clara, como no podía ser menos. Sin embargo, si comparas su primer libro sobre ETA, Lectura insólita de “El Capital” (1976), con los relatos actuales, notarás un cambio. En aquella primera novela, aunque el protagonista es un secuestrado por ETA y se sitúa del lado de las víctimas, la visión de los secuestradores no es maniquea ni completamente condenatoria. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se ha modificado la manera de abordar el tema en la ficción?

Es a partir de los años 90 cuando, por otra parte, el apoyo social a ETA también comienza a reducirse. Y creo que ahí es donde hay que plantearse una cuestión clave. De ahí surge una serie de problemas, como la tendencia a presentar al militante de ETA simplemente como un bruto asesino, sin más matices, sin considerar qué hay detrás. En ese mundo hay personas que piensan, hay intelectuales, en fin, que es algo que yo creo que Harkaitz Cano transmite bien en una novela como Twist (2011), o Ramon Saizarbitoria en Los pasos incontables (1998), por ejemplo. Yo puedo tener una idea muy clara de a quién corresponden las máximas responsabilidades de lo que pasó en cada momento, condenar a ETA y todo eso, de acuerdo, pero eso no debería llevarme a reduccionismos, menos aún cuando se trata de hacer un ejercicio complejo de literatura.

La narrativa en euskera, que ha abordado el conflicto desde múltiples perspectivas, es más rica y menos maniquea: se trata de hacer literatura, no panfletos

En ese sentido, creo que, en general, la narrativa en euskera, que ha abordado el conflicto desde múltiples perspectivas, es más rica y menos maniquea: porque de eso se trata, de hacer literatura, no panfletos. Es cierto, como mencionaba en mi artículo, que a menudo se ha acusado a esta literatura de centrarse más en el victimario, es decir, en los militantes de ETA y en la izquierda abertzale, en lugar de en sus víctimas. Y sí, en algunos casos se les ha presentado también como víctimas, porque lo han sido, ya sea por torturas, por el sistema carcelario o penitenciario, entre otros aspectos.

Pero, como ya señalaba en el artículo, esto tiene que ver con la posición desde la que escriben los autores en euskera. Muchos de ellos forman parte o han formado parte de las filas nacionalistas, o al menos provienen de esta corriente, aunque en algunos casos hayan dejado de identificarse como tales. Además, escriben, escribimos, para un público mayoritariamente nacionalista, que es el que se expresa en euskera.

Desde ese punto de vista, es comprensible que “nuestros muchachos”—por decirlo de algún modo—sean el centro de atención principal en estas narrativas. No es casualidad que, con la desaparición de la violencia de ETA y el final de aquello que se conoció como la “socialización del dolor”, las víctimas de ETA hayan empezado a aparecer con más frecuencia en la literatura escrita en euskera.

En este esfuerzo por abordar una etapa post-ETA —perdona la redundancia— hay varias declaraciones tuyas y de otros autores que resuenan. Por ejemplo, decías en su momento: “Estamos mejor porque no hay muertos, pero hemos entrado en una fase que no sabemos cómo es”. Esto fue en 2016. En 2018, Portela, en una entrevista, afirmaba: “En otros traumas históricos los silencios se han mantenido más tiempo, pero no será así con el conflicto vasco”. Han pasado siete años. ¿En qué punto estamos ahora en términos de afrontar el pasado, desmontar ciertos relatos interesados y, sobre todo, abordar el debate sobre la memoria?

No lo tengo del todo claro. Por un lado, creo que ya lo decía también en 2016: no hay un consenso. Es más, quizá ni siquiera sea posible alcanzarlo. No hemos llegado a un consenso sobre la Guerra Civil y el franquismo en España, date cuenta. En Alemania, que siempre se pone como ejemplo de “normalización”, eso solo fue posible tras una derrota absoluta, en un contexto que permitió hacer tabla rasa de manera mucho más sencilla. Y, aun así, sabemos que la memoria del Holocausto se fue construyendo con el tiempo, con bastantes años de diferencia desde que se produjera.

Y esto se refleja en algo que se percibe claramente al hablar con gente más joven, que no vivió el conflicto ni siquiera en su última etapa. Para quienes nacieron y adquirieron conciencia política cuando ETA ya estaba desmantelada, el desconocimiento es casi tan grande como el que hay sobre la Guerra Civil, el franquismo o incluso las guerras carlistas. Para ellos, se ha convertido en un pasado remoto con una rapidez sorprendente.

Esto lo he visto en mi propia casa, en conversaciones con mis hijas. Sin embargo, en otros aspectos de la vida política española —sobre todo fuera del País Vasco— hay una sobreabundancia de memoria, pero una memoria dirigida en un sentido muy concreto. Es alucinante. Así que me resulta difícil precisar en qué fase estamos. Por un lado, hay un enorme olvido, y por otro, una sobrerrepresentación de ciertos aspectos y tropos utilizados políticamente.

Ese hastío con el pacto de la convivencia explica, en parte, algunas fracturas que están ocurriendo dentro de la política vasca, especialmente a la izquierda de la izquierda abertzale

Otro punto clave es la idea de la convivencia. En los últimos 15 años ha predominado ese discurso: “Vamos a invertir en convivencia”. Pero eso también implica dejar ciertos temas fuera porque no se ha logrado un mínimo común denominador. Y creo que esa narrativa empieza a agotarse. Ese hastío con el pacto de la convivencia explica, en parte, algunas fracturas que están ocurriendo ahora dentro de la política vasca, especialmente a la izquierda de la izquierda abertzale. Se han hecho concesiones en nombre de la convivencia que han llevado a ciertos olvidos, y hay sectores que están cansados de ello.

A esto se suma otra cuestión: al no haber un consenso social y político mínimo, el conflicto se traslada al ámbito cultural y artístico. Por eso productos como Patria generan tanta polémica. Como no se resuelve a nivel político, la disputa se lleva al terreno de la representación simbólica.

Recientemente, en una mesa redonda en la Universidad de Mondragón sobre “las artes y el conflicto”, participé junto a gente del cine, el bertsolarismo y la música. Josu Martínez, cineasta, decía que hoy sería imposible hacer una película que mostrara una postura mínimamente diferente al relato dominante —no digo una apología de ETA, sino simplemente una visión con cierta complejidad. ¿Por qué? Porque para hacer cine necesitas dinero, y nadie financiaría algo así. En cambio, en la literatura, al ser más barata y gozar, de alguna manera, de más autonomía “artística”, creo que esto no sucede en la misma medida.

Esa incapacidad para desarrollar productos culturales que nos permitan hacer un trabajo de memoria, ¿no condiciona ya de antemano que dicho trabajo se pueda llevar a cabo? Si, como dices, toda esa responsabilidad recae en la literatura, ¿no implica eso que la postura más compleja que planteas—la de imaginar otro enfoque de esa realidad—queda bloqueada en el resto de representaciones culturales o simbólicas? ¿No crees que se está cerrando, de alguna manera a través de las lógicas neoliberales del mercado, la posibilidad de construir un relato que, sin necesidad de ser mainstream, tenga un lugar más presente en lo cotidiano y que ofrezca una visión más matizada de lo que ocurrió?

Sí, sí, en ese sentido soy bastante pesimista. Y lo soy porque los ejemplos históricos anteriores no invitan al optimismo. Si no hemos logrado resolver cuestiones del pasado más lejano, con estas va a ser aún más difícil. Tal vez tenga que pasar una generación para que la siguiente empiece a pedir cuentas a la anterior. A veces sucede así: es la tercera generación la que impulsa la recuperación de la memoria. En España, con la memoria histórica y las fosas comunes, no fue tanto la generación de los hijos de quienes vivieron la Guerra Civil y el primer franquismo la que reivindicó ese pasado, sino la inmediatamente posterior, la de los nietos y las nietas. Quizá nos ocurra lo mismo, no sé.

Dicho esto, insisto en que, al menos en el ámbito de la literatura en euskera, sí hay propuestas interesantes. Pienso, por ejemplo, en Faith (2021), la última novela de Lander Garro, alguien con quien no simpatizo políticamente, pero que ofrece una perspectiva diferente al discurso oficial de la democracia española y, lo más importante, intenta hacer literatura con ello.

En un contexto donde no hay un consenso político, terminamos valorando las obras únicamente en función de su posicionamiento, de lo “correctas” que son o no ideológicamente, lo cual es un error

Ahora bien, otra cuestión es que una novela adopte un determinado punto de vista —x, y o z—, lo cual no garantiza que sea buena. Lo mismo se aplica a un libro de cuentos, una película o cualquier otra obra. Al final, cuando hacemos literatura, por mucho que partamos de una postura política —y todos lo hacemos, porque nadie es ajeno a ello—, el objetivo sigue siendo crear una obra valiosa artísticamente. Y eso es de lo que deberíamos estar hablando.

Sin embargo, hoy en día, el debate se ha desplazado casi exclusivamente al plano ideológico. Y en un contexto donde no hay un consenso político, terminamos valorando las obras únicamente en función de su posicionamiento político, de lo “correctas” que son o no ideológicamente, lo cual, para mí, es un error. Se puede y se debe hacer un análisis político, pero la evaluación de una obra artística va más allá. De lo contrario, en lugar de escribir una novela, una película, una obra de teatro o incluso pintar un mural, deberíamos limitarnos a redactar un ensayo o un manifiesto político. Pero no es lo mismo. Y el hecho de que no haya un acuerdo de mínimos a nivel político dificulta aún más la manera en que juzgamos las obras desde una perspectiva artística.

A nivel político, ¿qué rol crees que ha tenido esta falta de acuerdo en la hegemonía del PNV? En este proceso ambivalente, creo que el PNV ha sido uno de los principales beneficiados, sobre todo con un movimiento mucho más moderado, que ha sabido adaptarse y asociarse a una pauta visible dentro de la sociedad vasca. De hecho, cuando Ortuzar hacía un beef con EH Bildu, cuando de verdad quería ganar el argumento frente a ellos, recurre a estos temas. Y cuando hay una manifestación contra sus recortes en la administración pública o las pensiones, cada vez que surgen conflictos algo más intensos en la calle, vuelven a utilizar ese argumento.

¿Te refieres al argumento de ETA?

Sí, al argumento de ETA y a todo este ecosistema epistémico de la no resolución que se ha creado. La doble moral ha sido un elemento clave en la hegemonía del PNV.

Sí, pero no sé si les seguirá sirviendo. Que les ha servido, sin duda. Creo que les ha servido porque, en cierto sentido, y tiene narices, el PNV es el partido que más se ha parecido a la mayoría de la sociedad vasca, por lo menos hasta hace poco. La nuestra es una sociedad muy mesocrática en ese aspecto. Y, al final, la mayoría —y me incluyo en algunos momentos— hemos mirado para otro lado, ya fuera con los asesinatos de ETA, las extorsiones, las torturas, el GAL o lo que fuera. Quisimos seguir comiendo nuestros pinchos y bebiendo nuestros txakolis como si no estuviera pasando nada. Y ahora queremos seguir haciéndolo sin mirar demasiado hacia atrás, hacia ese pasado molesto.

El PNV, dando golpes a ambos lados, recogía un sentir general: el de una sociedad que no estaba dividida en dos bandos, sino que tenía posturas muy graduales. Además, ha construido toda una mitología en torno a su lucha contra el franquismo. Basta con ver la programación de ETB en cierta época, plagada de documentales sobre los servicios secretos del PNV, su papel en la Segunda Guerra Mundial, los exiliados, el lehendakari Aguirre… Todo ese relato.

Mientras tanto, obviaban el papel de ETA en la conformación del nuevo nacionalismo a partir de los años 60, sobre todo a medida que se fue convirtiendo en un movimiento cada vez más marxista y socialista. Y la ETA de la época de Franco se condenaba sin paliativos, como si fuera la misma que la de los años 80 o los años 90. Con eso, el PNV conectaba con el sentir de mucha gente y, al mismo tiempo, alimentaba un relato con el que podía identificarse una parte importante de la sociedad vasca.

Pero a partir de 2011, cuando ETA desaparece, eso cambia. Y cada vez es más evidente que el uso de ese espantajo tiene un recorrido limitado. Es lo que le pasa al PP: en España, debido a su composición social y al nacionalismo español, ese discurso aún le funciona en ciertos sectores, pero en Euskadi no. Aquí lo hemos vivido, sabemos dónde estamos y, aunque no queramos mirar mucho hacia atrás, de dónde venimos.

Sacar ese espantajo ya no tiene sentido, especialmente con la moderación en la que se ha instalado EH Bildu y los pasos que ha dado. Si comparamos lo que ha hecho EH Bildu en este proceso con lo que ha hecho el PSOE respecto a su propio terrorismo, no hay comparación: EH Bildu ha dado pasos mucho más claros. Obviamente, no van a renunciar a seguir mostrando cariño a sus presos y hay líneas que no pueden cruzar, pero han hecho un esfuerzo claro. ¿Podrían hacer más? Por supuesto. Pero también el Estado, y eso no se ve tan claro.

Por otro lado, el desfile del otro día de la Guardia Civil en Vitoria… Me puedes decir que es un acto legal, que la Guardia Civil también forma parte de la sociedad gasteiztarra y todo lo que quieras, pero, desde muchos puntos de vista, es impresentable. Es un insulto para mucha gente que ha sufrido muchísimo por culpa de la Guardia Civil. En todo caso, como decía, en un contexto en el que EH Bildu está tan moderado, el argumento del PNV ya no se sostiene.

Quería preguntarte también sobre algo que mencionaste en tu charla de esta tarde y que me pareció interesante: “la militancia lingüística”. ¿En qué estado se encuentra la producción literaria en euskera, el contar historias que transmitan una red de significados y sentimientos propios a una mayoría de personas en Euskadi?

En cuanto a la producción, creo que la gran tragedia de la literatura en euskera es que ha alcanzado su mejor momento justo cuando el prestigio de la literatura y la lectura está en declive. Si la literatura en euskera tuviera una historia más larga y menos fragmentada, la situación no sería tan grave. En todo caso, se sigue haciendo literatura política. Lo que ha cambiado es el peso de lo político, que ha pasado de sueños de revolución social o nacional a otro tipo de luchas. Un ejemplo claro es la irrupción de la literatura feminista en euskera, especialmente desde la década de 2010, o incluso derivas más queer en estos últimos años. Este desplazamiento también es político y ha dado como resultado un panorama mucho más plural que el de hace veinte o veinticinco años, permitiendo que aparezcan relatos con nuevas voces y perspectivas, como aquellas donde las mujeres tienen más protagonismo. Otra cuestión es si las novelas y los libros que se han escrito en esta línea son mejores o peores, que de todo hay. Pero sin duda han generado un cambio en la literatura vasca.

Creo que la gran tragedia de la literatura en euskera es que ha alcanzado su mejor momento justo cuando el prestigio de la literatura y la lectura está en declive

En cuanto a la viabilidad de la escritura en euskera, mantenerse como escritor profesional en este mercado ha sido siempre muy difícil, no solo ahora. La solución que muchos encontraron, desde los años 90 y sobre todo desde 2011, fue la traducción y exportación de sus obras. Atxaga fue pionero en esto, seguido por autores como Unai Elorriaga, Kirmen Uribe o, más recientemente, Karmele Jaio, Eider Rodríguez o Katixa Agirre, que, por otra parte, no son realmente profesionales. Si puedes traducir tu obra y venderla en el mercado global, tienes más opciones de supervivencia, como profesional o, simplemente, como autor o autora de “prestigio”. Esto no es algo nuevo, forma parte del proceso de internacionalización de la literatura vasca, pero en estos últimos años ha adquirido cada vez más relevancia. Tanto que, en ocasiones, el lanzamiento de las obras originales y su traducción al castellano es casi simultánea, lo que me parece que va en detrimento de la literatura en euskera que, a fin de cuentas, se desarrolla en un ambiente diglósico en el que deberíamos dar una cierta preferencia a la lengua más débil.

Sin embargo, este fenómeno también genera paradojas. Por ejemplo, Harkaitz Cano, que nunca ha renunciado a los contenidos políticos en su obra, cuando publica en castellano Twist (2011) o La voz del Faquir (2019), me da la impresión, por ejemplo, de que se enfatizan más sus aspectos literarios que los políticos, seguramente por decisión de la editorial. Este tipo de contradicciones seguirán existiendo. Una obra dura con ETA escrita en euskera puede tener una acogida determinada entre los lectores vascos, pero una recepción completamente diferente en el mercado español, si se traduce. Y viceversa. Pero bueno, quizá el mayor problema es que cada vez hay más escritores y, sin embargo, el número de lectores no crece o incluso desciende. Pero me da la impresión de que eso es lo que ocurre también en nuestros sistemas literarios vecinos, aunque en el vasco se note más porque somos poquitos.

Como decías, EH Bildu ha girado hacia la moderación en su discurso y programa político, arrasando al mismo tiempo con todo lo que había a su izquierda en Euskadi. ¿Cómo afecta esta suerte de nueva pacificación social a la literatura?

A mí me hace mucha gracia lo de la moderación de EH Bildu, porque veo hacia dónde va. Es como las cosas que decíamos en Euskadiko Ezkerra en los 80. Y ya sabemos en qué acabó todo aquello: en el caso de EE nada menos que en el PSOE. Y eso que, en algunos aspectos, el discurso actual de EH Bildu me parece incluso más “moderado” que el de EE en los 80: a mí casi me recuerda al del PNV más socialdemócrata de entonces… Y, luego, claro, está lo de que para este viaje igual no necesitábamos esas alforjas: todo el sufrimiento que nos podríamos haber ahorrado si se hubiera llegado antes a esto… Es cierto que los tiempos históricos son diferentes y es complicado trasladarlos de un contexto a otro, pero, por otro lado, yo me pregunto: ¿hay formas de resistir a ese tipo de derivas? Y yo creo que sí. Yo, por ejemplo, dejé EE a finales de los 80, principios de los 90, en el momento en que llegaron a tener responsabilidades de gobierno en ámbitos como el de la Diputación de Gipuzkoa: me sentí defraudado. No es lo que esperaba; te das cuenta de qué supone tocar poder en democracia parlamentaria. Desde aquel momento nunca he vuelto a creer en la política partidista. Entonces, en lo que me involucré políticamente fue en el movimiento insumiso, principalmente. Y yo creo que el de la insumisión es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, de cómo se puede resistir y debatir y luchar en común sin recurrir a toda la épica de la violencia, por ejemplo.

Ayer, cuando dijiste que “la fantasía se introduce en lo cotidiano para explorar aspectos que el realismo no puede”, pensaba también en vuestro texto Borradores del Futuro(2023). Y cómo, por ejemplo, tras visitar el Museo de Armería, escribes una fábula sobre la plataforma Armas Eusko Label Para La Guerra, una campaña cuyo objetivo es destapar el poder de la industria armamentística vasca. Si bien existe la posibilidad de que, en lugar de construir relatos que necesariamente deben ser épicos y dicotómicos, como decías tú, podamos encontrar en otros aspectos de lo cotidiano elementos que nos conecten con esa realidad histórica, que sí despierten emociones y sentimientos mediante otros relatos, como los fantásticos.

Bueno, yo creo que sobre todo en la ciencia ficción. Y en el cuento que mencionas... No es casualidad que las citas de los epígrafes de cada uno de los capítulos sean de Ursula K. Le Guin. En ese sentido, la imaginación juega un papel esencial. A mí, en su momento, la lectura, sobre todo de Los desposeídos (1974), me impactó. Hay maneras de imaginar mundos diferentes. Y además, eso, lejos de la épica tradicional, dentro de la ciencia ficción, fuera de lo que sería la space opera, es decir, alejada de lo que representa La guerra de las galaxias (1977), por ejemplo, y ese tipo de épicas guerreras. Entonces, bueno, yo creo que es lo que has dicho tú. Además, en el debate que tuviste ayer, lo has expresado muy bien. En esas comunidades que cultivan huertos con agricultura ecológica, o en esas redes de ayuda alimentaria que surgieron durante la pandemia. O en las asociaciones de barrio, o en los espacios culturales como los clubs de lectura, en las bibliotecas que suelen ser en espacios públicos, generalmente gratuitos, en los que la gente se reúne para intercambiar puntos de vista sobre la novela propuesta, etcétera. Pues lo mismo sucede con la familia. Cuando doy clases de historia económica, explico que, lo mismo que en el feudalismo había células económicas que funcionaban bajo otras lógicas, como la del capitalismo, en la economía de mercado ocurre lo mismo: por mucho que todo se mercantilice cada vez más, no llega a todos los rincones; seguimos sin cobrar a nuestras hijas por la cena que les hemos preparado. De nuevo, la fantasía puede ser una buena herramienta para mostrar ese tipo de cuestiones, por la vía del contraste: la fantasía puede activar la imaginación social. En eso estoy de acuerdo con Julio Cortázar: no me interesa tanto una “fantasía fantasiosa”, alejada de lo real, escapista, sino una muy pegada a lo cotidiano, que pueda ponerlo en cuestión, darle la vuelta, hasta cierto punto al menos.

Llegados a este punto, creo que ya es el momento de preguntar por tu último cómic. ¿Cómo usas las figuras literarias? Específicamente, la del superhéroe, que está tan asociada a un tipo de masculinidad determinada.

El cómic que he hecho con Julen Ribas parte, por una parte, del placer que me daba, como lector, la narrativa de los superhéroes cuando era joven, ¿no? De niño, disfrutaba mucho ese tipo de historias. Pero, de alguna manera, esa fascinación viene tamizada por lo que dices. Es decir, esas lecturas de cuando era joven las retomo de otra manera, en mi madurez. Y en la segunda lectura te das cuenta de lo sexistas que eran aquellos cómics. O de lo antisoviéticos que eran, algo que en su momento no te enteras, pero que después te salta la vista. Me di cuenta de esto especialmente cuando, en un momento, empecé a leerles aquellos cómics a mis hijas pequeñas, traduciéndoselos además, simultáneamente, al euskera. Leyendo Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, una de mis hijas me dijo: “¡Pero si solo hay una chica en el grupo!”. Una chica, la Chica Invisible, para más inri, que siempre se encargaba de los cuidados todo el equipo. Así que me di cuenta, años después, de cómo en esas historias se refuerzan ciertos estereotipos. Eso marca, en parte, cómo abordo yo el género superheróico en Botere handi batek.

Hay maneras de imaginar mundos diferentes lejos de la épica tradicional, dentro de la ciencia ficción, alejada de lo que representa 'La guerra de las galaxias' y ese tipo de épicas guerreras

Pero, por otro lado, también está toda la relectura de los superhéroes que se ha hecho a partir de los 90, con autores como Alan Moore. Por ejemplo, tuveWatchmen(1986-87) en mente, pero también otras series de Moore más pop, como Top Ten (1999-2001), o como X-Statix (2001-2004), de Peter Milligan y Mike Allred, que, aunque contienen bastante ironía, no dejan de plantear los dilemas típicos del género del cómic de superhéroes como la responsabilidad en el uso del poder etc.

Recuerdo que Moore decía que le resultaba sospechoso el hecho de que, siendo adulto, siguieras siendo fan de los superhéroes, sobre todo de productos como las pelis de Batman. Para él, eso era una red flag, una señal de una tendencia hacia el fascismo.

Entonces, en nuestro cómic se conjugan varias cosas. Por un lado, vale, la fascinación que sentía de pequeño por ese tipo de historias. Pero luego, también, la desconfianza que me genera la figura del superhéroe como salvador, como fuerza que solo representa el bien, que es una de las ideas que trabaja Alan Moore. Y, además, todo esto lo conectamos con el tema del conflicto vasco. No es algo que no se haya hecho antes. Está por ejemplo la serieXabinaitorde Patxi Gallego que, de alguna manera, le hincaba el diente al asunto, aunque él lo hacía desde un enfoque humorístico, mientras que nosotros lo abordamos tomándonos el género en serio: el nuestro es un cómic “serio”, dramático, aunque con toques de ironía, claro, pero dramático al fin y al cabo.

El cómic plantea dilemas que, en definitiva, son universales en los cómics de superhéroes: ¿qué es la justicia? ¿Debes implicarte o no? ¿Qué coste tiene hacerlo? Y, claro, todo esto tiene mucho que ver con la violencia política, un tema central en el conflicto vasco. Esto es lo que nos lleva a hacer este experimento. Y, aunque en principio se publicó por capítulos en una revista dirigida al público juvenil, yo creo que tiene varias capas de lectura, y lo principal no es una lucha entre buenos y malos, como en los cómics de superhéroes “clásicos”, sino entre gente con superpoderes, pero gente al fin y al cabo, con todos sus claroscuros y sus defectos y sus virtudes. De todas formas, al final, el lector tendrá que decidir si esas capas, la más superficial del género de aventuras, o la más política que late al fondo, funcionan o no.

Evidentemente, no es un libro de historia: si hubiera querido reflexionar sobre la historia de aquellos años habría escrito un ensayo, no el guion de un cómic. Pero si la lectura del álbum lleva a alguien, sobre todo a los chavales y a las chavalas, a investigar por su cuenta, a leer libros sobre el tema, o a meterse en internet y buscar información... pues mejor que mejor... En ese sentido, si sirve para abandonar esa amnesia selectiva o esa memoria selectiva de la que hablábamos antes, genial. Pero sin olvidarnos de que lo que queríamos era hacer un buen cómic de superhéroes.

Eso es lo que te preguntaba antes, ¿cómo lo intercalamos con lo cotidiano para salir de buena parte de las lógicas políticas inducidas?

Pienso que eso puede reflejarse en la evolución de los personajes: en cómo la evolución de la sociedad vasca se va reflejando en los supseres de nuestro cómic. No sé si lo hemos logrado, los lectores serán los que tienen que decidir si hemos sabido reflejar la complejidad de lo que nos ocurrió: nada de dos bandos, nada de buenos y malos absolutos, cómo hay toda una escala de grises en medio. Y el cómic va de eso, de la escala de grises que hay en medio, de cómo van cambiando las posturas. De cómo evoluciona la historia. También de lo que podría haber pasado: nuestro cómic no deja de ser una ucronía, en ese sentido. En ese sentido, me he permitido alguna alegría, como salvar a alguna persona que no debería haber muerto de ninguna manera…

La última pregunta es sobre, cómo llamarlo, las “nuevas luchas” por el euskera, o más bien, una visión expandida de cómo entendemos el euskera en los colegios públicos. ¿Crees que esto abre nuevas formas de no sé si democratizar, pero sí de hacer más equitativo el acceso a la educación?

Más allá de eso, yo soy bastante pesimista por lo que hemos visto del pacto educativo.

Me interesa que cuentes un poco tu experiencia, como un ejercicio de memoria, de esas utopías, esos trabajos arqueológicos sobre las prácticas cotidianas que me gusta señalar. Creo que la acción colectiva y organizada en los colegios públicos puede dar forma a una imaginación política mucho más elevada que la desplegada por quienes están tomando decisiones sobre qué hacer con el euskera en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Sí, bueno, yo creo que es una cuestión bastante modesta, bastante casual. Nosotros estábamos buscando un aula de dos años para nuestra primera hija. La red municipal de guarderías en Vitoria tenía, y creo que sigue teniendo, muy buena fama, pero las plazas eran limitadas, y no pudimos conseguir una. Ante esa situación, porque el nuestro no era el único caso, decidieron abrir un aula de dos años, de modelo D, en la escuela pública del barrio, que en ese momento era una escuela de modelo A, muy segregada.

Entonces, al pasar al aula de tres años, decidieron seguir con un aula de modelo D, junto a otra de modelo A. Nos quedó muy claro que era una escuela en decadencia, con una mayoría de alumnado de origen magrebí y gitano que no se correspondía con la composición demográfica del barrio, de mayoría paya e indígena, que, evidentemente, no escogía la única escuela pública del barrio para matricular a sus hijas e hijos. A nosotros la situación nos parecía sangrante: un aula de modelo D junto al resto de modelo A: por una parte, se negaba el acceso al aprendizaje en euskera, que solo garantiza mínimamente el modelo D, a la mayor parte del alumnado, y, por otra, se negaba a los hijos de los autóctonos la posibilidad de mezclarse con niños y niñas de otras procedencias, tal y como corresponde a una sociedad cada vez más diversa como la nuestra.

Eso nos llevó a la asociación de padres y madres y al profesorado a pedir que se dejara a un lado el modelo A, y que la escuela fuera a partir de entonces de modelo D, algo que nos parecía más integrador, de modo que todos los estudiantes pudieran convivir y aprender juntos. El alumnado de origen gitano e inmigrante siguió matriculándose en la escuela en el modelo D, pero al principio no hubo una gran afluencia de alumnado autóctono. Sin embargo, la escuela, con el cambio de modelo, fue funcionando cada vez mejor, con un profesorado muy implicado, y una asociación de padres y madres también muy comprometida, de manera que la imagen de la escuela se empezó a transformar. A base de movilizarnos, conseguimos que, entre otras cosas, las instituciones hicieran una reforma arquitectónica muy interesante del edificio, muy relacionada con las innovaciones educativas que se estaban introduciendo en la escuela, y eso hizo que empezaran a llegar más niños autóctonos.

“No lleves a tus hijas allí”. El Gobierno Vasco me recomendaba matricularlas en la concertada. Entendí cómo funcionan los mecanismos de segregación. Se han estado promoviendo durante la tira de años

Hoy, aunque la escuela sigue sin reflejar fielmente la composición demográfica del barrio, ha dejado de ser una escuela tan “marginalizada”. A medida que ha ganado prestigio, la demanda de plazas ha aumentado, y ahora hay más gente que quiere matricular a sus hijos e hijas allí, y no todos encuentran plaza, algo que antes no ocurría. Recuerdo que, cuando mi hija estaba en aquella clase “pionera”, hubo unos años en que solo había dos niños autóctonos, el resto eran inmigrantes. Ahora, la diversidad es mucho mayor, y me alegra mucho haber sido testigo de ese cambio.

En esta lucha, también vimos cómo funcionaba el Departamento de Educación. Nos dimos cuenta de que no les interesaba demasiado impulsar este tipo de escuelas ni acabar con la segregación, mientras seguían apostando por la red concertada, y por ciertos colegios e institutos públicos que estaban claramente reservados para hijos de clases medias blancas. Ver todo esto me llevó a radicalizarme en la defensa de la escuela pública, porque es algo que he vivido de cerca. Para comprobar cómo funcionaban esos mecanismos, una vez se nos ocurrió que yo llamara a la delegación de Educación del Gobierno Vasco haciéndome pasar por un profesor universitario recién llegado de Gipuzkoa a vivir al barrio, con el objeto de preguntar qué escuela nos recomendarían. Les mencioné la escuela del barrio, donde de hecho ya teníamos matriculadas a nuestras hijas, y me dijeron: “No lleves a tus hijas allí”. Me recomendaban matricularlas en la concertada o en otras escuelas públicas de fuera del barrio, a las que había que ir en autobús. Y entendí cómo funcionan los mecanismos de segregación. Se ha estado promoviendo la segregación durante la tira de años, porque mucha gente prefiere que sus hijos no se mezclen con según qué colectivos. Lamentablemente, creo que en la sociedad vasca esto, que me parece un escándalo, no causa demasiada polémica, porque es lo que la gente desea, para sí y para sus hijas y sus hijos. Y, por supuesto, todo esto está dirigido desde el gobierno y sus políticas educativas. La nueva ley, me da la impresión, no va a cambiar nada, en este aspecto.

Conflicto vasco

ETA: 60 años de lucha, sangre y lágrimas

La banda ETA llega a su fin tras 60 años de lucha armada. Con ella se cierra un capítulo de dolor en la historia del Estado español y Euskal Herria.

Literatura

Iban Zaldua: “Estamos mejor porque no hay muertos pero hemos entrado en una fase que no sabemos cómo es”

Dice que se sintió impulsado a escribir sobre el conflicto vasco o ‘el tema’ como quien se sintió obligado a escribir sobre relaciones familiares o sobre migraciones. Iban Zaldua presenta una compilación de relatos que abordan los últimos 20 años en torno a la violencia y la represión en el País Vasco.

Música

“No me interesa el arte político que te dice qué pensar o cómo deben ser las cosas”

Terrorismo de Estado

“El favoritismo empresarial y las privatizaciones de Felipe González también fueron una forma de comprar silencio sobre los GAL”

Cómic

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: ¿los superhéroes de cómic son de derechas o de izquierdas?

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938641992 2000w)

.jpg?v=63938641992 2000w)