We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

La mirada rosa

A vueltas con las revueltas

Hoy, 28 de junio, todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo. ¿Es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento?

Algunas historias de nuestra Historia, además de haber sido deliberadamente invisibilizadas, están marcadas por la persecución. Así, la trayectoria vital de esas personas que hoy llamamos lesbianas, gais, bisexuales y trans ha estado marcada durante siglos por una constante amenaza que, con apariencia religiosa, legal o médica, o con un extraño disfraz de todas ellas, ha convertido en inhabitables cientos de miles de vidas.

Pero llegó un día en que empezó a producirse un cambio, un día en que algunas personas comenzaron a defenderse de ese continuo hostigamiento. Y en esa fecha nació todo un movimiento, una reivindicación que a lo largo de los años ha conseguido transformar un mundo hostil en otro que parece que empieza a dejar de serlo. Hoy, 28 de junio, prácticamente todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo, pero ¿es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento? Amicus Plato, sed magis amica veritas, y creo que es hora ya de desmontar algunos mitos para seguir acercándonos a la verdad.

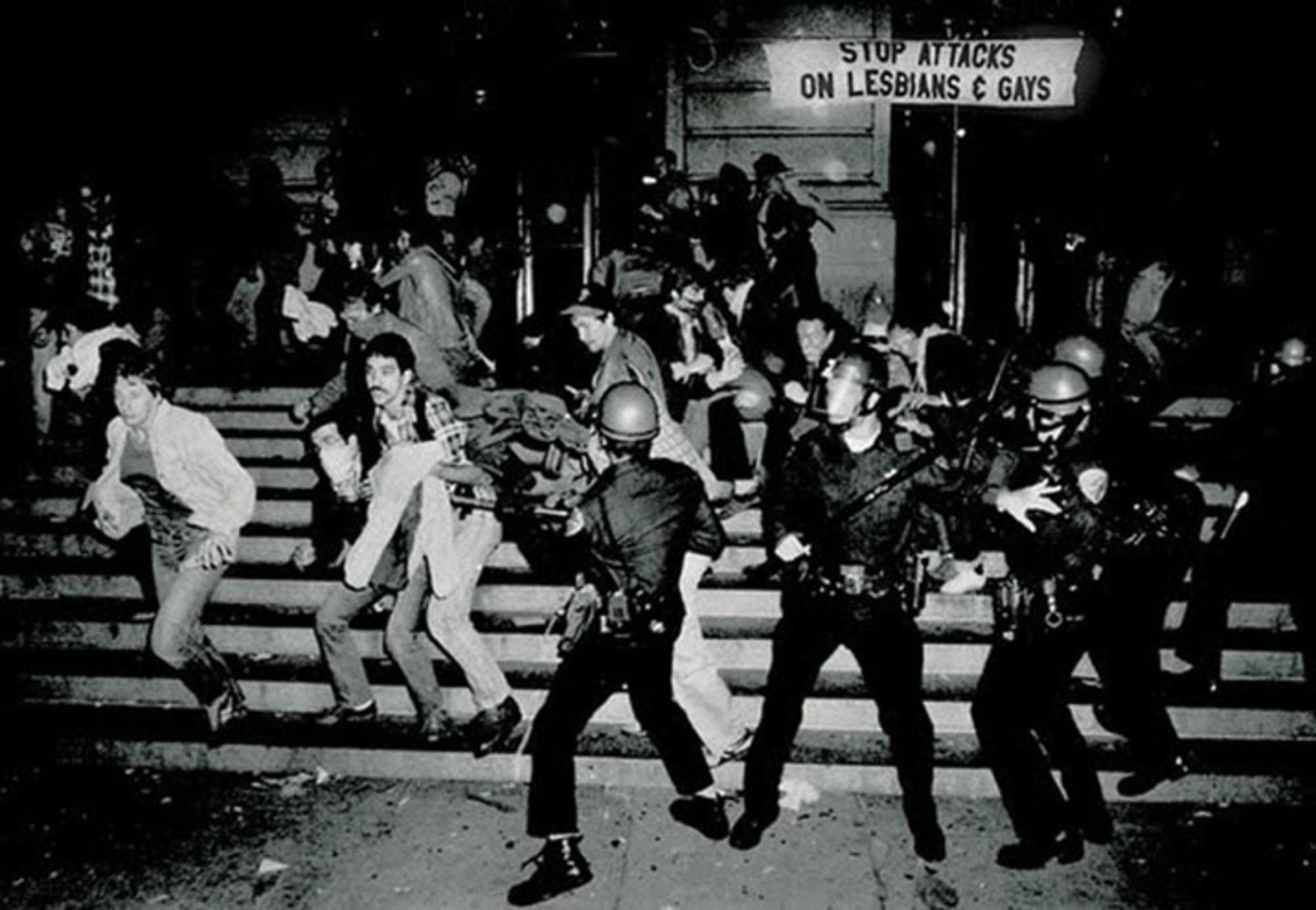

Del mismo modo que estudiamos Historia centrándonos —quizá demasiado— en algunas grandes batallas, construimos nuestra memoria activista poniendo el foco en una gran revuelta. Pero sucesos como aquel de Stonewall los hubo antes en Estados Unidos. En agosto de 1966, en San Francisco, tuvo lugar uno similar en la cafetería Compton’s, de igual manera que ocurrió en Los Ángeles, en la Black Cat Tavern, durante la Nochevieja de 1967. Son dos los elementos comunes a estos tres hitos históricos: redada y revuelta; y es necesario preguntarse qué hace especial aquella de Stonewall sobre la que pesa hoy una leyenda tan elaborada, y tan repetida, tanto que es difícil bucear en ella intentando precisar cuál es su mérito y cuál es la verdad en torno a lo que ocurrió en aquellos disturbios.

Se sabe, aunque se ignora, que las célebres Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson no fueron las iniciadoras de la respuesta a la redada policial. Ellas mismas lo confesaron: Sylvia explicando que se sumó a las acciones de otras personas y Marsha reconociendo que llegó tarde aquella noche a la calle Christopher. Es imposible saber quién arrojó la primera piedra, y quizá no sea necesario saber más que conocer el hecho de que todo nació a partir del grito de Stormé DeLarverie, la mujer lesbiana que consideró injusta su detención y preguntó a la gente que observaba: “¿Es que no pensáis hacer nada?”. Por su parte, el mérito activista de Sylvia y Marsha, que lo tienen y mucho, debe encontrarse en la fundación de STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), que en los años siguientes sirvió de ayuda a muchas personas que vivían en una situación crítica. Y, de igual manera, el mérito de Stonewall ha de hallarse en el año siguiente, 1970, cuanto tuvo lugar la primera manifestación que recordaba esos disturbios, la primera manifestación de lo que hoy llamamos nuestro Orgullo.

El resto forma parte del mito fundacional de nuestro movimiento que, como buen mito, no es más que una explicación marcadamente fantástica de la realidad. Y la realidad es que, antes de todas aquellas revueltas, existía ya un movimiento reivindicativo centenario que precisamente gracias a los disturbios del Stonewall comprendió al fin la necesidad de actualizar su discurso, de adaptarse a una nueva época, de adecuar su visión del mundo a los ojos con los que había aprendido a mirar una nueva generación de activistas jóvenes.

Como bien indica mi querido Ignacio Elpidio, la persona que más y mejor ha investigado en castellano las manifestaciones del Orgullo, la importancia de un suceso histórico no es nunca el suceso en sí mismo, sino su trascendencia. El movimiento LGTB, de este modo, no nace —renace, más bien— con Stonewall, sino con esa primera convocatoria de 1970.

Orgullo

“¡Locas! ¡Mariconas! ¿Qué hacéis?” El orgullo de 1977

Pero ese es el caso concreto de los Estados Unidos, que no por mucha globalización debe considerarse el único suceso que podemos tener en cuenta. ¿Qué sucedió en el territorio español? ¿Sobre qué acontecimiento trascendente es posible fundar la historia de nuestro propio movimiento? Suele aceptarse que en nuestro estado este activismo que reivindica la liberación sexual comienza con la respuesta al debate sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en 1970 organizaron dos activistas, Armand de Fluvià y Francesc Francino.

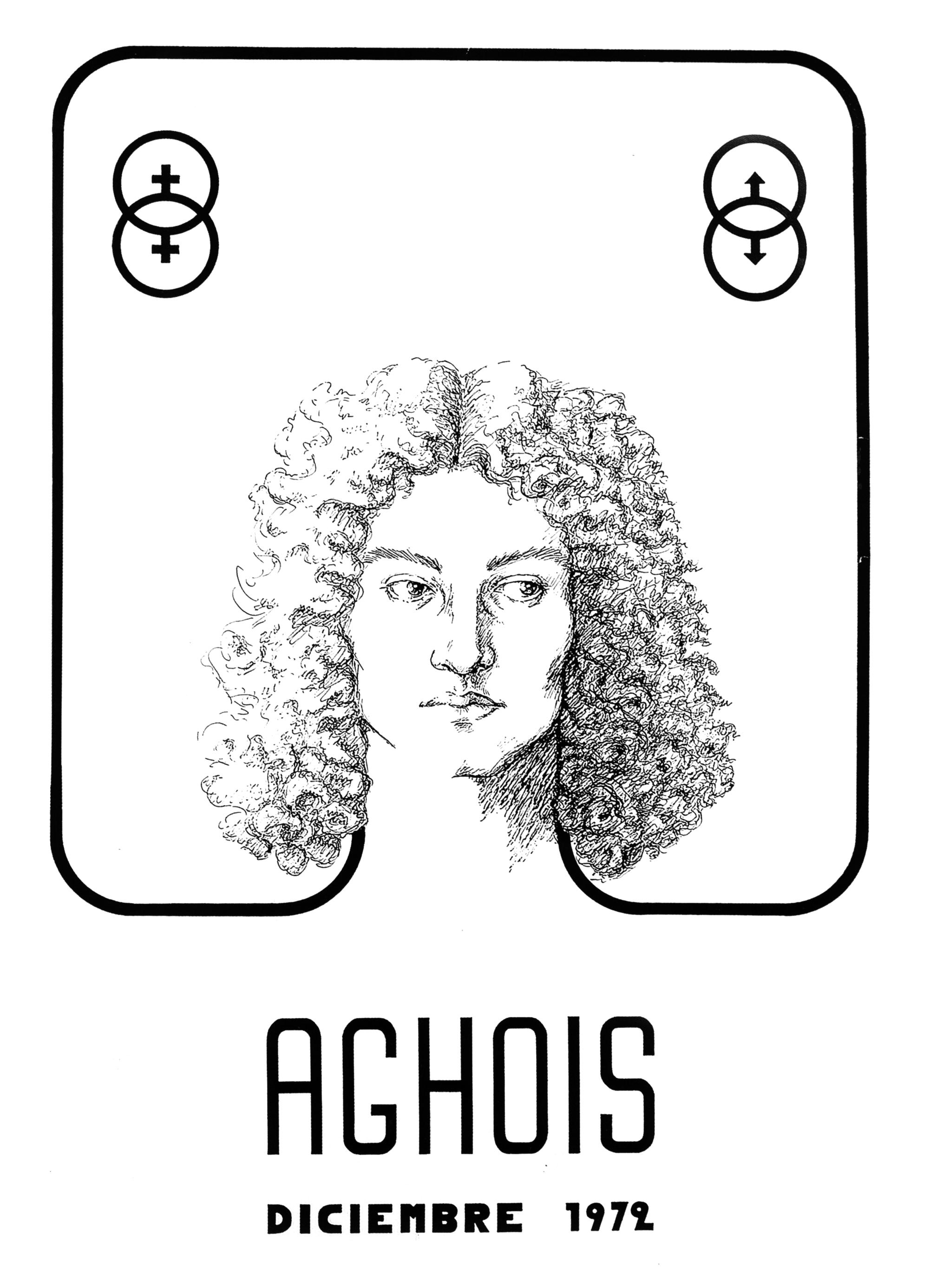

Ante la pretensión del Gobierno de la dictadura de aprobar un texto legal que, entre otras cuestiones, perseguía con mayor dureza la homosexualidad, nace gracias a la iniciativa de esos dos primeros héroes una campaña que solicita ayuda internacional a través de cartas condenatorias que acabarían llegando a las Cortes franquistas. El éxito del proyecto se limitó a una pequeña modificación en la propuesta de ley, que pasó de condenar la homosexualidad en sí misma a perseguir los actos, en plural, de homosexualidad; pero sirvió como impulso para la creación poco después del MELH, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que en 1972 comienza incluso a publicar una revista, AGHOIS, difundida en la clandestinidad durante los últimos años de la dictadura. Fue aquella, por lo tanto, una campaña trascendente, que provocó la aparición de una organización activista. Puede servirnos como verdadero punto de inicio, y así ha venido siendo considerada durante años.

Gracias a la investigación se han venido descubriendo nuevos hitos históricos como el del pasaje Begoña de Torremolinos, donde el 24 de junio de 1971 fueron arrestadas 114 personas en una redada

Con todo, en los últimos años, gracias a la investigación y a algunas iniciativas particulares, se han venido descubriendo nuevos hitos históricos que se empiezan a reivindicar. Quizá el más conocido hoy, gracias a la reciente campaña de Correos, sea el Pasaje Begoña, la cada vez más conocida callejuela de Torremolinos en la que en su día existieron varios locales de ambiente y donde, el 24 de junio de 1971, se produjo una redada que acabó con 114 personas arrestadas. La asociación que trabaja para recuperar la memoria del lugar ha conseguido ya el reconocimiento de aquel espacio histórico en diferentes ámbitos. Tanto el hermanamiento con el Stonewall Inn como sendas proposiciones no de ley defendidas en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, que instaban a Gobierno estatal y autonómico a impulsar la protección del lugar, han servido para que el Pasaje Begoña comience a ser reconocido como “lugar de memoria histórica” y “cuna de los derechos LGTBI” en el Estado español.

Grandilocuencia aparte, y dejando clara la importancia de reconstruir la memoria colectiva que nos ha sido negada durante tanto tiempo, parece evidente, parafraseando el refrán, que una redada no hace verano. Como dijimos antes, para considerar un suceso como punto de partida del nacimiento o renacimiento de un movimiento social es imprescindible que resulte verdaderamente trascendente, que dé pie a una respuesta social, mejor cuanto más organizada esté y más se mantenga en el tiempo. El caso del Pasaje Begoña carece de esas características y, además, es posible encontrar otras muchas actuaciones policiales contra locales de ambiente que tuvieron lugar años antes.

Si para designar un suceso histórico como “cuna de los derechos LGTBI” fuera necesaria sencillamente una redada, podríamos recordar las muchas que tuvieron lugar durante los años de la dictadura en ciudades como Madrid o Barcelona. E, incluso, sería posible remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Existen varios testimonios de las últimas décadas del siglo XIX en los que encontramos ejemplos interesantísimos de fiestas que fueron interrumpidas por agentes externos, para sorpresa colectiva.

Así, en 1884 Teodoro Yáñez, en sus Elementos de medicina legal, nos refiere —con la terminología propia de la época— un escándalo acaecido años antes cuando nos habla de una reunión que realmente “era un club de pederastas; entraban aquellos individuos, se desnudaban, poniéndose otras ropas parecidas a las de las mujeres, y se dedicaban a su ejercicio”; y donde se realizaba incluso una suerte de rito iniciático con los neófitos: “Después de acreditar que no habían conocido varón con dos testigos, se les ponía una túnica blanca y una corona de azahar, y se les paseaba por el recinto, haciendo luego uno de ellos la primera introducción”.

De igual manera nos dice Rodríguez Solís, en su Historia de la prostitución, que en el Martes de Carnaval de 1879 fueron sorprendidos “más de cien sodomitas con elegantes trajes y ricas joyas” en el salón de baile El Ramillete de la madrileña calle de la Alameda. Aquella “grey de Urania”, como nos designaron entonces los autores de La mala vida en Madrid, convocaba “las fiestas en que se celebraban los bautizos de un homosexual; los bailes escandalosísimos; las fiestas sardanapálicas” de las que nos habla Max Bembo en La mala vida en Barcelona a través de sociedades secretas. Una de ellas fue retratada en la novela La Condesita, de Francisco de Sales Mayo, publicada en 1870: la Sociedad de San Guiñolé, con diferentes festejos convocados, una red de ayuda mutua y no pocos ‘guiños’ entre personas del mismo sexo.

Pero es posible, incluso, retrotraernos aún más en el tiempo. Rictor Norton ha estudiado las Molly houses británicas del siglo XVIII, que debieron tener como correspondientes en nuestro país muchas ‘casas de placer’ que quedan por investigar. Además, y antes aún, tras el asesinato del Conde de Villamediana el 21 de agosto de 1622, sabemos que al realizar el registro de su palacio fue descubierta toda una red de contactos entre sodomitas.

Con cada nueva investigación, con cada nueva lectura, será factible seguir viajando hacia atrás en el tiempo en busca de un pequeño espacio donde personas que deseaban a otras de su mismo sexo, o que deseaban vestirse, adornarse y nombrarse cuestionando los roles de género de la época podían encontrar un mínimo reducto de libertad frente a la persecución legal, médica y religiosa.

La clave para encontrar un punto de inicio a nuestra reivindicación debe ir, como decimos, más allá de la simple redada. Es necesario buscar la reacción, el levantamiento, aunque sutil, frente al acoso constante de quienes defienden una forma de sexualidad exclusivamente normativa. El primer caso del que tenemos constancia en nuestro país y que podría valorarse de este modo se produjo en la Barcelona de los años treinta, tal y como nos cuenta Jean Genet en su Diario del ladrón.

Una importante revuelta anarquista tuvo como consecuencia la destrucción de un urinario, una “vespasiana”, se llamaba entonces, que frecuentaban quienes buscaban contacto con personas de su mismo sexo. Dice Genet que “al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa”. Hoy suele considerarse esa curiosa procesión de las Carolinas, seres inclasificables según nuestra taxonomía actual basada en las siglas LGTB, la primera manifestación de algo similar a nuestro Orgullo. Fue una respuesta, sí, pero realmente no se respondió a la injusticia de una sociedad que nos perseguía, sino como forma de conmemoración de un espacio de libertad desaparecido que, además, no tuvo trascendencia más allá de aquel suceso concreto.

Una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo

Como decíamos más arriba, una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo, realizado de una forma mínimamente organizada. Pueden tener, o pueden inventar incluso, un nacimiento mítico, una épica que ennoblezca aún más su ya noble trabajo. Pero, más allá de la poesía, la Historia debe ocuparse de la verdad. De esta suerte, el movimiento LGTB actual puede nacer, en Estados Unidos, en aquella primera manifestación de 1970 y la “cuna de los derechos LGTBI” en nuestro país es sin duda alguna aquel Movimiento Español de Liberación Homosexual cuya primera acción cumple ahora cincuenta años. Y, con todo, no hemos de olvidarnos de que, cuando se trata de una reivindicación, no importa tanto el punto de partida como la meta final, el objetivo que perseguimos y los caminos que recorreremos hasta alcanzarlo. Mientras tanto podemos y debemos seguir investigando y reconstruyendo nuestra memoria, que es tan nuestra como ha de serlo de todo el mundo, pero sin olvidarnos nunca de que nuestra historia no se limita a un solo pasaje.

.jpg?v=63916073251)

.jpg?v=63916253653)

.jpg?v=63913943320)

.jpg?v=63913943320)