Filosofía

La escuela contemporánea, ¿antesala de la empresa?

La escuela moderna tenía un cometido doble: democratizar la enseñanza y adaptarla al orden capitalista. Pero el segundo imperativo ha desbancado al primero, y así es como la escuela recién supeditada a la lógica empresarial se ha acabado convirtiendo en una fábrica de “empleables”.

La denuncia del carácter socialmente elitista del sistema académico no es nueva, pues ya constituía en la Francia decimonónica el blanco de las críticas formuladas por los republicanos progresistas. Así, el célebre pedagogo Ferdinand Buisson rehusaba “suscribir la antigua división entre una enseñanza primaria destinada al pueblo y una enseñanza media reservada a la burguesía”. Pero a semejante denuncia fue el conocido “Plan Langevin-Wallon” quien, al acabar la Segunda Guerra mundial, procuró dar respuesta: pues proyectaba la instauración de un gran sistema educativo donde la enseñanza fuera gratuita, laica y obligatoria hasta los 18 años. Dicho plan se frustró, pero paradójicamente no por ello dejó de constituir una referencia constante y obligada en los debates sobre la enseñanza.

Fue a principios de los 60 cuando la Escuela Republicana impulsó de facto el proceso de “democratización de la enseñanza”. Con ello se perseguían dos objetivos complementarios: por una parte, y conforme al proyecto heredado de la Ilustración, se trataba de permitir a todo individuo que se emancipase como ciudadano provisto de sentido cívico y crítico; y por la otra, de brindarle a este mismo individuo la posibilidad de ascender socialmente. Así, la Escuela Republicana reencontraba la tesis de Durkheim según la cual el sistema educativo había de constituir el lugar por antonomasia de la movilidad social: pues cualquiera, independientemente de su origen social, podía, mediante el debido esfuerzo académico, ascender dentro del escalafón socio-profesional y escapar del “destino social”.

Pero democratizar la enseñanza no fue la única tarea que se le encomendó a la Escuela Republicana; también se le encargó otra misión: la de “adaptar la enseñanza al mundo moderno”; este mundo donde “reina el modo de producción capitalista” (Marx, El Capital). Así fue como afloró y se consolidó la ambivalencia de la misión educativa moderna: por una parte, la escuela tenía que preocuparse (y lo hacía “verdaderamente”, apunta Michéa) por “transmitir cierto número de saberes, virtudes y actitudes que [...] eran por completo independientes del orden capitalista”, pero al mismo tiempo se la convidaba a que cumpliera con otro cometido: el de “someter a la juventud […] al reino naciente de la universalidad mercantil y de sus condiciones técnicas y científicas” (Michéa, La escuela de la ignorancia). De ahí que algunos hayan visto en el sistema educativo una herramienta de dominación directa en manos de la burguesía (Baudelot y Establet, La Escuela capitalista).

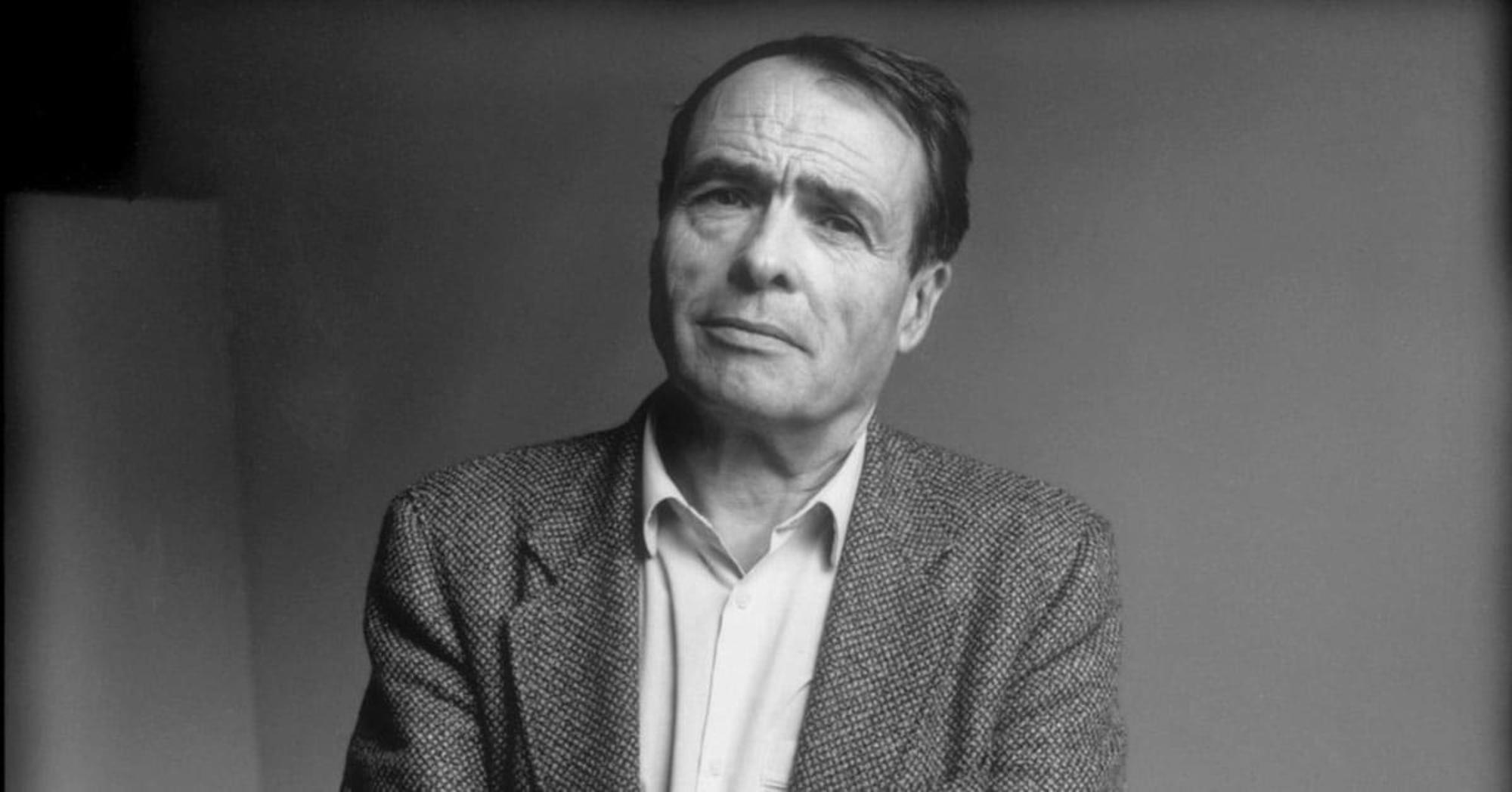

Fue Bourdieu quien […] desmitificó el proceso de democratización de la enseñanza que se le había encargado a la Escuela Republicana.

Bourdieu y la cuestión de la democratización de la enseñanza

Respecto de la primera exigencia, fue Bourdieu quien, reencontrando las viejas denuncias arriba mencionadas, desmitificó el proceso de democratización de la enseñanza que se le había encargado a la Escuela Republicana. En Los Herederos (1964) y en La Reproducción (1970), obras escritas en colaboración con Jean-Claude Passeron, Bourdieu evidencia que la escuela de posguerra, pese a su ambición democratizadora y a su innegable masificación, continúa contribuyendo en realidad, aunque de forma mucho más insidiosa, a la reproducción de las estructuras y por tanto de las desigualdades sociales: sólo se ha desplazado, de modo que la desigual representación de las distintas clases sociales se manifiesta ahora en la enseñanza media y, más todavía, en la enseñanza superior. Así pues, si la crítica bourdieusiana constituye a todas luces una operación de desencantamiento radical, es ante todo porque es formulada en un momento en que nunca se había depositado tanta confianza en la carrera académica como vector de ascenso y promoción social, no sólo para una élite, sino para todos los estudiantes.

Bien es cierto que, antes de Bourdieu, la sociología ya había evidenciado la fuerte correlación entre origen social y resultados académicos. Pero para el artífice de la sociología crítica, no bastaba con levantar acta de este hecho estadístico, también hacía falta explicar cómo funciona el sistema de selección académico, sus mecanismos. Para ello, Bourdieu se aproxima a la escuela recurriendo al concepto de “campo”, entendido como “un microcosmos autónomo dentro de un macrocosmos social” (Propos sur le champ politique). Ahora bien, si este enfoque resulta crucial, es porque nos permite esquivar un análisis quizá demasiado reductor, como el acometido por Baudelot y Establet: la escuela no es en absoluto hermética a lo que acontece en el campo socio-económico, pero no por ello se rige por una lógica rentabilista que le vendría exclusivamente impuesta desde fuera; pues en cuanto microcosmos, la escuela es una institución que tiene reglas internas y específicas de organización y funcionamiento. Por tanto, si la escuela moderna opera una “eliminación objetiva”, que recae ante todo en los individuos procedentes de los estratos más desfavorecidos, queda que semejante eliminación no está determinada tanto por el “capital económico” (ingresos, patrimonio, etc.), sino más profundamente por lo que Bourdieu denomina el “capital cultural” (buenos modales, maneras de hablar, conocimientos adquiridos, etc.).

Lo que asimismo recalca Bourdieu es que el desigual éxito académico no se explica por las solas desigualdades económicas, ya que un individuo hereda de su familia no sólo medios materiales (el capital económico), sino también un determinado conjunto de saberes, conocimientos técnicos y formas de expresarse. Ahora bien, esta transmisión del capital cultural, en la forma incorporada de lo que Bourdieu denomina el habitus, se suele realizar de forma inconsciente, por “familiarización insensible”, de suerte que el niño culturalmente favorecido desarrolla una relación “natural” con la cultura que lo predispone tendencialmente al éxito académico, ahí donde su homólogo más humilde se topa con un lenguaje que, por lo general, le resulta “artificioso”. Asimismo, se diría que la clave del éxito académico, a su vez condición del éxito laboral, no descansa en la mera apropiación de la cultura transmitida por la escuela, sino que, además de apropiársela, el alumno debe dar muestras de un conjunto de disposiciones incorporadas, de cierto habitus cultural, mediante el cual es capaz de distanciarse de la cultura escolar dispensada, para luego demostrar una forma superior de destreza intelectual, lingüística y comportamental.

He aquí, según Bourdieu, lo que la escuela considera ser el rasgo distintivo de la cultura “auténtica” o “legítima”, en la que se suelen reconocer los alumnos culturalmente privilegiados y los profesores. Y ello hasta el punto de que bien se podría hablar de una “complicidad tradicional” entre ellos. Una complicidad que, por lo demás, suele permanecer oculta tras la “filosofía del don”, pues ésta tiene la mala costumbre de inscribir en la naturaleza humana unas cualidades que, en realidad, no son más que el resultado de condiciones de producción socio-históricas. De ahí la importancia de evidenciar la sociogénesis de las aptitudes frente al discurso convenido del genio, que no ve (o no quiere ver) más que talentos naturales, éstos mismos que los afortunados pueden movilizar espontáneamente de cara a sus quehaceres académicos. En resumen, la escuela funciona como un sistema de eliminación objetiva, ya que exige a los alumnos esta cultura “auténtica” que la mayoría de las veces ni siquiera les brinda. De ello tenemos la prueba —dice Bourdieu— cada vez que un docente tilda el trabajo de un alumno de “demasiado escolar”: es el reconocimiento implícito de que la cultura dispensada por la escuela no basta para cerciorarse del éxito académico.Sin embargo, y éste es quizá el otro punto fundamental en el que se separa del análisis acometido por Baudelot y Establet, Bourdieu puntualiza que estos mecanismos de eliminación objetiva no son otra cosa que efectos estructurales: no responden a intencionalidad alguna, sólo son consecuencia de las estructuras constitutivas del campo académico, las cuales operan ciega e inconscientemente. De hecho, recordemos que en el centro del análisis bourdieusiano de la escuela se halla la idea de que son los docentes mismos quienes, a través de su propia práctica, y pese a sus buenas intenciones, tienden —con frecuencia de forma inconsciente— a producir esta selección-eliminación, reconduciendo asimismo unas desigualdades sociales que, probablemente por inclinación ideológica y política, ambicionaban remediar. El enfoque bourdieusiano se sustrae, pues, de todo reduccionismo que nos llevaría a concebir el campo académico como siendo mecánica y unilateralmente determinado por una “mano invisible” (la del Capital y sus intereses).

La escuela analizada por Bourdieu se continuaba beneficiando del paraguas de un Estado que no había sucumbido todavía al canto de las sirenas del “mercado global unificado”.

El asalto neoliberal a la escuela

Sentado esto, es de notar, empero, que los análisis acometidos por Bourdieu son inseparables del contexto socio-histórico del capitalismo fordista, con todo lo que esto implica en términos de socialdemocracia y de Estado de bienestar. En pocas palabras, la escuela analizada por Bourdieu, pese a su inacabado proceso de democratización, se continuaba beneficiando del paraguas de un Estado que no había sucumbido todavía al canto de las sirenas del “mercado global unificado”. Así es como se puede explicar por qué el sistema educativo logró operar, hasta bien entrados los años 70, como un campo relativamente autónomo, y se mantuvo en buena medida al margen de la “lógica de mercado” —la prevalencia del capital cultural sobre el capital económico, en cuanto factor determinante del éxito académico, es prueba de ello.

No obstante, sabemos qué supuso para la socialdemocracia y el Estado de bienestar la disolución del socialismo autoritario y burocrático de Estado: así como las élites capitalistas se quedaron repentinamente sin contrincantes (Fukuyama habló incluso del fin de la Historia), dejó de haber igualmente motivos por los que pactar con las demás clases sociales. Como consecuencia de un Estado que pasó a estar bajo la vigilancia del mercado, nada podía detener ya la voracidad del capital, que tenía entonces vía libre para agenciarse la totalidad de las esferas sociales y por tanto la escuela (con toda la pérdida de autonomía que eso suponía). Ahora bien, si éste “es uno de los lugares donde se fabrican a las personas” (Bourdieu), entonces hay que preguntar cómo afecta el tránsito del fordismo al neoliberalismo y qué pasa con la exigencia adaptacionista cuando se sabe que el propio capitalismo neoliberal, “lejos de designar un mero paquete de medidas político-económicas” (Steger y Roy) sancionado por la ciencia económica ortodoxa, designa también una ideología mercantilista y economicista (el mercado global unificado como vector de progreso, paz y democracia), y sobre todo, una “mentalidad de gobierno” (Foucault) que enrola a los sujetos mediante “afectos alegres intrínsecos” y promueve en ellos “deseos de realización de sí en y por el trabajo” (Lordon).

Ciertamente la escuela actual contribuye a esta operación de enrolamiento de las potencias de obrar y captación de las fuerzas del deseo. Para purgar la representación social del trabajo de la idea de “pesadumbre” (pénibilité) —“pues da la sensación que el trabajo es pesado [pénible]” (Macron dixit)—, hay que armonizar el paisaje pasional de la futura mano de obra asalariada con los deseos empresariales de la patronal, única forma de lograr que aquella se imagine el trabajo como una fuente inmediata de alegría. Y así es como la “escuela del capitalismo total” (Michéa) se abre paso para desarrollar la “empleabilidad” de los trabajadores de mañana. El neoliberalismo triunfante extrema, pues, el proceso de “subsunción real del trabajo en el capital” (Marx); esto es, la total subordinación de las instituciones sociales al proceso de producción. Cuando Lordon afirma que “no vivimos simplemente en una economía capitalista sino en la sociedad capitalista”, sugiere que el trabajo de enrolamiento y captura arriba aludido es previo a la inserción en el mercado laboral. De ahí que la “neolengua” y los valores empresariales estén colonizando los programas académicos. Bajo la oleada reformista y su insidioso modo de “gestionar la agonía de las instituciones” (Deleuze), la escuela está dejando de formar a ciudadanos para convertirse en la antesala de la entidad capitalista, donde se fabrican los futuros “empresarios de sí mismos” (Pablo López) que, salvo un pequeño reducto de happy few, engordarán las filas del masivo “precariado” presente y por venir.De este proceso de subsunción real constatamos hoy los efectos desastrosos sobre la calidad de la enseñanza académica. Como ya anticipaba Bourdieu en La nobleza de Estado (1989), son cada vez más los grupos superiores, los que detentan capital económico que, para distinguirse de los grupos superiores más intelectuales, así como de su apego a valores asociados a la cultura y al conocimiento puro, promueven valores ligados a la acción y a la decisión. Además de reclamar una modificación sustancial de los criterios de excelencia, exigen la certificación de competencias y el reconocimiento de aptitudes extra-académicas (personalidad, saber-estar, motivación, etc.). Esto tiene el inconveniente de mermar sobremanera la calidad de la cultura transmitida, hasta el punto que la educación actual bien parece haber terminado por “embrutecer a los propios privilegiados” (Lasch).

Por último, señalemos que cada día son más las reformas que están allanando el camino a una privatización paulatina de la enseñanza; asimismo nada impide que el capital económico, como criterio determinante del éxito académico y luego laboral, vuelva a escena más pronto que tarde. En estas condiciones, y ante lo que bien parece ser una radical pérdida de autonomía, resulta difícil no recordar esta advertencia de Deleuze: “es previsible que la educación deje de ser progresivamente un compartimento estanco diferente del compartimento estanco profesional y que ambos desaparezcan en provecho de una terrible formación permanente, un control continuo que se ejercerá sobre el obrero-estudiante de secundaria o sobre el directivo-universitario. Se nos quiere hacer creer en una reforma educativa, pero se trata de una liquidación”.

Filosofía

La economía, ¿una ciencia idiota?

Filosofía

Capitalismo, estructuras y pasiones. Hibridando a Marx con Spinoza

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!