Crímenes del franquismo

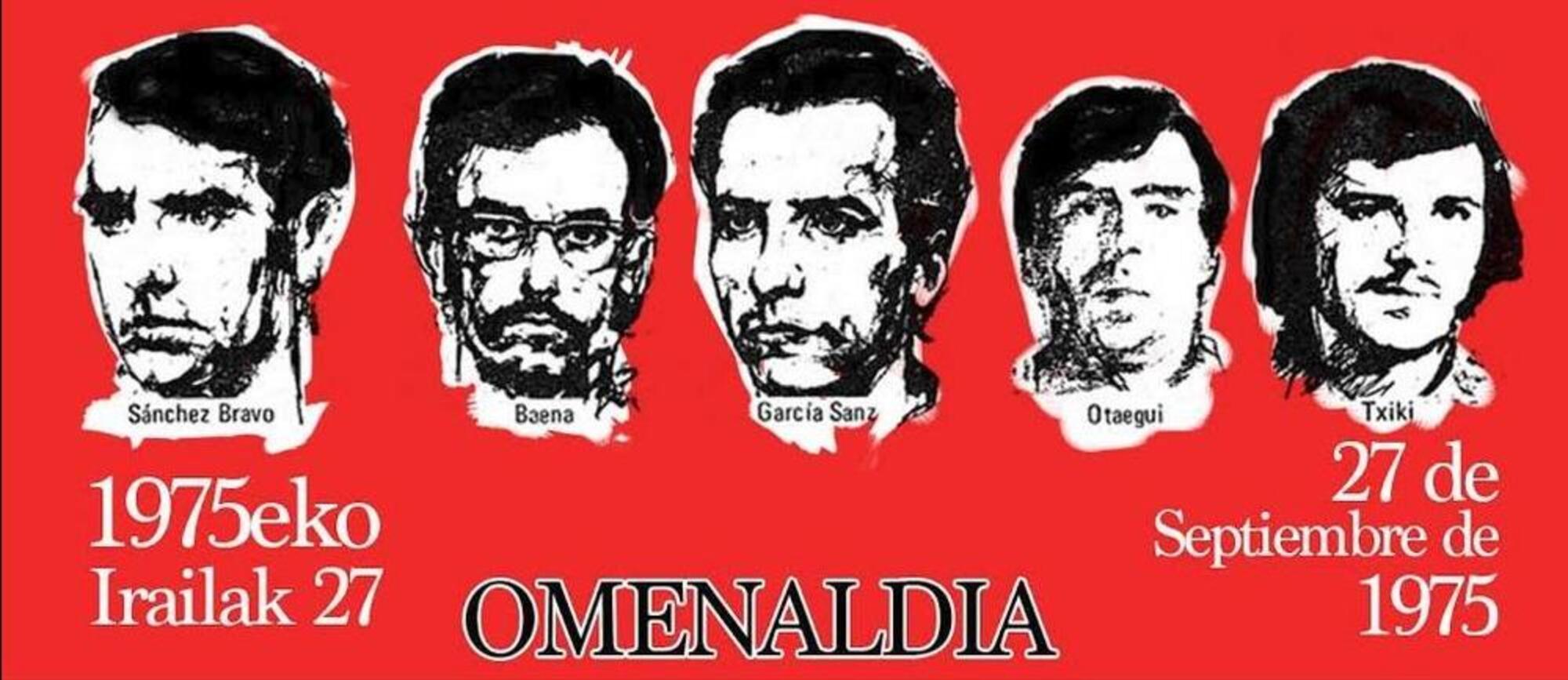

La noche más larga: 50 años de los fusilamientos de Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo y García Sanz

19 de septiembre de 1975 en el Salón de actos del Gobierno Militar de Barcelona. El juzgado es Juan Paredes Manot, nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz, 1954) y conocido por su seudónimo Txiki, detenido el 6 de junio del mismo año, después de una ekintza donde ETA (pm), ó los poli-milis, realizan una expropiación a una sede del Banco Santander en Barcelona en la que resulta muerto el cabo de la policía armada Ovidio Díaz López.

Preside el juicio el coronel de artillería Antonio Verger. Vocal ponente del juicio el Comandante Francisco Muro, que un año antes condenaría al garrote vil a Salvador Puig Antich, militante de un pequeño grupo autónomo del área de Barcelona, el MIL-GAC. Al matrimonio de abogados formado por Marc Palmés y Magda Oranich se les niega la posibilidad de presentar pruebas a favor del acusado. Han tenido cuatro horas para preparar el juicio. Varios de los testigos presentan versiones incongruentes que sitúan a Txiki en el lugar de los hechos.

Se eligió a dos personas cuya significación no ofrecía ninguna duda: el viento y las raíces, el emigrante integrado y luchador arriesgado Txiki y el casero de la tierra y colaboracionista cauteloso Otaegi (Hordago, 1978)

En el momento de declarar, Txiki, hijo de la emigración extremeña a Euskadi de los años 50, admite su militancia en ETA pero niega su participación en la expropiación, afirmando encontrarse en Perpignan en el momento de los hechos. Debido a su condición maketa los policías la toman contra él y se ensañan especialmente en el trato. Hay que recordar que Txiki pertenece al frente militar de los berezis y que antes de dejarse pillar ha vaciado los cargadores que lleva encima contra los policías que tratan de detenerle. En una entrevista concedida en 2020 al programa Vamos a hacer historia de EITB, Bixar, compañero de Txiki en ETA (pm), insistiría en este hecho, señalando que con la condena a muerte “se pretendía dar un escarmiento a quienes habían venido aquí y también querían ser vascos”.

Por su parte, Angel Otaegi (Azpeitia, 1942) es juzgado en Burgos por un tribunal militar, como colaborador en la ejecución del Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón. Sin embargo, la ekintza había sido llevada a cabo por Tupa —seudónimo de José Antonio Garmendia Artola— y Trepa, mientras que Otaegi se había limitado a ofrecer un refugio seguro al comando tras el atentado. Durante el operativo que llevará a la detención de Tupa unos meses más tarde, este y su compañero Tanke son acribillados por la policía. José Antonio Garmendia resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza que lo dejaría con una discapacidad permanente, confinado en una silla de ruedas de por vida. En esas condiciones, el régimen franquista no podía permitirse fusilar a un hombre discapacitado, por lo que la carga de la pena de muerte recaería finalmente sobre Angel Otaegi.

En el libro Txiki-Otaegi: el viento y las raíces, de Javier Sánchez Erauzkin (Hordago, 1978), se apunta que “se eligió a dos personas cuya significación no ofrecía ninguna duda: el viento y las raíces. El emigrante integrado y el casero de la tierra. El luchador arriesgado y el colaboracionista cauteloso”, con el objetivo de condenar duramente la lucha de ETA contra el franquismo.

Los otros condenados fueron Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, pertenecientes al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Los tres son acusados de haber participado en el atentado en la calle Alenza, en el que había resultado asesinado el policía armado Lucio Rodríguez Martínez. Como señala Roger Mateos, que ha estado los últimos veinte años investigando sobre la historia del PCE (m-l) y el FRAP en su libro El verano de los inocentes (Anagrama, 2025), resulta bastante probable que Humberto Baena no tuviese nada que ver con los hechos que se juzgaban. Sin embargo, y al igual que en los dos casos anteriores de militantes de ETA, los juicios resultaron una farsa: se basaron en declaraciones obtenidas bajo tortura y se suspendieron todos los derechos fundamentales que amparar a un acusado.

El ocaso del régimen

En el fondo, el paripé de los juicios no es más que una fachada. Desde 1969, el número de paros en las fábricas no para de multiplicarse. A las subidas de los salarios arrancadas en luchas como la de laminación de bandas en Etxebarri, la élite franquista responde con la herramienta de la inflación. Los conflictos no cesan: al contrario, se intensifican. Las huelgas ya no afectan solo a una empresa; a partir de 1972 se convierten en huelgas generales, como las que estallan en Ferrol, Vigo e Iruña. En 1973, durante la primera parte de la VI Asamblea de ETA, se adopta la decisión de ejecutar al presidente del Gobierno Carrero Blanco, el delfín de Franco. El control de la calle comienza a escaparse de las manos. Entre 1956 y 1975 se dictan once estados de excepción, nueve de ellos restringidos al territorio de Euskal Herria. En Bilbao se llega a la situación de que la plaza de toros debe ser utilizada como lugar de detención e interrogatorios. Presos comunes de Martutene y Basauri serán trasladados a otras cárceles para alojar a los políticos.

El Gobierno presidido por Arias Navarro, carnicerito de Málaga, tiene que dar un golpe en la mesa. Las presiones de los sectores más ultras, entre los que anida “el espíritu del 12 de febrero”, no paran de pedir su cabeza. El veredicto está decidido casi antes de comenzar el juicio: “Pena de muerte”. De hecho, unos meses antes se modifica la ley sobre prevención de terrorismo para, básicamente, dar carta blanca a la construcción de la culpabilidad de los acusados. Da igual quién intervenga, sea Olof Palme, el propio hermano de Francisco Franco o, incluso, el Papa.

El 22 de septiembre, una delegación de intelectuales franceses entre los que se incluyen Regis Debray, Michel Foucault y Costas Gavras, convocan una rueda de prensa en el Hotel Torre de Madrid. El actor Yves Montand lee un comunicado en francés donde condena la decisión adoptada por los tribunales militares. Cuando Debray se dispone a leer el mismo comunicado en castellano, la policía de paisano se abalanza sobre ellos para detenerlos y extraditarlos de nuevo a Francia. El grupo de solidarios internacionalistas será expulsado de España en menos de seis horas. En Lisboa, donde un año antes ha tenido lugar la revolución de los claveles, se asaltan la embajada y el consulado y se les prende fuego.

Las élites franquistas saben que Franco, que en ese momento se encuentra muy enfermo, morirá pronto y necesitan hacer una demostración de fuerza en un momento de suma debilidad, tanto interna, como externa

Conviene hacer un inciso. Cinco años antes, en 1970, tiene lugar el “Sumarísimo 31-69”, más conocido como Proceso de Burgos. En dicho juicio 16 miembros de ETA —seis de los cuales se enfrentan a penas de muerte— son acusados de participar en la planificación del asesinato de Melitón Manzanas, conocido torturador y jefe de la brigada político-social en Gipuzkoa. La exposición pública del juicio, donde los acusados adquieren el aura de héroes, sirve de altavoz a ETA en uno de los momentos más duros. Con la organización prácticamente desarticulada después de los mazazos represivos que habían hecho que la militancia estuviese desperdigada o en la cárcel, los juicios de Burgos suponen un escaparate para la cúpula de la organización, que se topa con un montón de jóvenes pidiendo la entrada en la organización.

Entre ellos se encontrará Pertur, el futuro principal dirigente político de ETA (pm) y Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), que sería secuestrado y todavía permanece desaparecido desde 1976. La presión internacional es fuerte y son recientes los pactos que el entonces todavía vicepresidente Carrero Blanco ha conseguido a fuerza de aupar al sector tecnócrata del Opus, aislando a militares y obligado a dar una imagen moderada ante Europa. Las seis penas de muerte iniciales serán finalmente rebajadas a larguísimas penas de prisión.

No obstante, el Régimen Franquista ha aprendido una valiosa lección, a partir del bochorno internacional generado cinco años antes. Por ello, las penas de muerte de 1975 tendrán lugar en tres juicios paralelos, donde apenas se permitirá el acceso a observadores internacionales ni a prensa. Para contentar al ejército se condena a los dos de ETA (pm) y a los tres del FRAP. Para dar la cara ante Europa, se conmutan seis de las once penas, incluida la de Garmendia. Ese es el relato que el régimen venderá. La prensa adepta llevará a las portadas titulares del estilo “5 a 6, ha ganado la magnanimidad”.

La noche más larga

Como detalla Kepa Bilbao en su libro Años de plomo, los fusilamientos se ejecutaron tras tres meses del último estado de excepción de la dictadura, aplicado en Bizkaia y Gipuzkoa, en el que “se efectuaron entre 2.000 y 4.000 detenciones y siete personas perdieron la vida fruto de actuaciones policiales”. Tras la finalización del estado de excepción, el Régimen trató de dar una imagen de firmeza mediante los fusilamientos, el 27 de septiembre.

Una noche de pajarraca ensordecedora retumba por toda la prisión Modelo después de que a Txiki le haya sido comunicado el “enterado” del Consejo de Ministros que confirma su pena de muerte. La noticia se la dará su hermano Mikel, quien permanecerá junto con Txiki en sus últimas horas ante la posibilidad de que las autoridades militares no le permitan la entrada de nuevo ni a él ni a los abogados en prisión. Durante la noche, Mikel le comunica la muerte de su gran amigo de militancia Montxo, después de una operación coordinada de la Policía en Barcelona y Madrid, donde además vuelve a caer toda la dirección de ETA (pm) en el exterior de Euskal Herria.

Durante la noche más larga, Txiki pronuncia el verso que presidirá el epitafio sobre su tumba: “Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad”

Los efectos de la infiltración del agente del SECED, Mikel Lejarza, “El Lobo”, se hacen notar en la que en esos momentos es la principal organización dentro de la izquierda abertzale. Durante esa noche, Txiki pronuncia un verso del “Che” Guevara que más tarde presidirá el epitafio sobre su tumba: “Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad”.

Sobre las ocho de la mañana, Txiki es sacado de su celda e introducido en una furgoneta que es escoltada por la policía militar, la brigada político-social y la guardia civil hasta Cerdanyola del Vallès. Poco antes de ser ejecutado por un pelotón de voluntarios Txiki grita al aire con todas sus fuerzas un “Aberria ala hil! Gora Euskadi askatatuta!” (¡Patria o muerte!, ¡Viva Euskadi libre!), tras lo que comenzará a cantar el Eusko Gudariak ante un pelotón tembloroso que dispara tras no obedecer la primera orden. De acuerdo con Luigi Bruni, autor de ETA, Historia política de una lucha armada (Txalaparta, 1987), el sargento a cargo del grupo se acerca al cuerpo malherido para dar el tiro de gracia “este ya no disparará más”.

A 600 kilómetros de Cerdanyola, en el Penal de Burgos, se le comunica la misma condena a Ángel Otaegi. Como cuenta en El País el periodista Jesús Rodríguez, Mateo Prada Canillas, entonces gobernador de la VI Región Militar (que abarcaba Cantabria, La Rioja y Euskal Herria), se preparaba para asistir al enlace matrimonial de su hija, previsto para esa misma tarde, cuando dio la orden de fusilar al azpeitiarra en la mañana del 27 de septiembre.

Desde Madrid le informaron que el Consejo de Ministros no había optado por ejercer el derecho de gracia. Durante ese día, a Otaegi se le dan veinte minutos para despedirse telefónicamente con su madre, aunque se le negó el derecho a poder hacerlo en euskera. El resto de la noche la pasará solo, acompañado con varios funcionarios de prisiones bebiendo y fumando. A las 8 de la mañana, la Policía Armada lo sacara y fusilara aislado y solo en la granja de la prisión. A la madre se le dijo que sí quería llevar el cadáver de su hijo de vuelta Euskal Herria, fuese preparando 50.000 pesetas para la funeraria.

Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz pasarían su última noche en la prisión de Carabanchel. La familia de Sánchez-Bravo ha acudido desde Vigo a acompañar a su hijo durante la noche mas larga. A última hora, y después de haber tenido que coger un taxi de emergencia que les traslade hasta Madrid, se les suman el padre y el hermano de Baena. A la mañana del 27, los tres militantes del FRAP son conducidos hasta el pabellón de tiro militar de Hoyo de Manzanares (Madrid). Los batallones de ejecución estaban formados por policías y guardias civiles voluntarios. La viuda de Sánchez Bravo presencia las ejecuciones y observa las sonrisas que muestran los miembros del batallón frente a las familias.

Javier Buces, en su libro Al alba (Txalaparta, 2025), señala que Francisco Franco ordenó que bajo ninguna circunstancia se le despertase en toda la noche. Como una macabra última muestra de particular ensañamiento en el acta de defunción de Otaegi figuraría el “shock traumático” y en el caso de Txiki una “rotura cardiaca con la consiguiente hemorragia cefal”.

Las reacciones tras los fusilamientos

En Euskal Herria el día 27 arranca la huelga general que durará tres días. En el Hautsi nº7 —boletín de ETA (pm)— se hace una crónica que anuncia movilizaciones y huelgas durante los próximos tres días. En la margen izquierda del río Nerbioi-Ibaizabal, 2.000 obreros son suspendidos de empleo y sueldo hasta el 6 de octubre. En Nafarroa, donde el movimiento obrero cuenta con una fuerte presencia, el lunes 29 paran 8.000 obreros. Para el día siguiente ya son 15.000 los que se encuentran de huelga. En Barcelona tendrán lugar importantes movilizaciones en solidaridad que serán dispersadas por la policía.

A nivel internacional las respuestas tampoco se hacen esperar. En Italia, los grupos autónomos convocan movilizaciones en las principales ciudades. En el transcurso de las manifestaciones se atacan empresas como Iberia y en Milán se llega a asaltar el consulado y la cámara de comercio española. El puerto de Génova queda paralizado, las naves españolas son objeto de boicot. Como recuerda Buces, en Ankara, llamados por la Federación Sindical Mundial, los trabajadores dejan sin suministros de agua y electricidad a la embajada. Particularmente dolorosa para los jerarcas tecnócratas del Opus resultó la cancelación de 15.000 viajes turísticos procedentes de Suecia, un golpe directo a uno de los pilares fundamentales para la entrada de divisas extranjeras: el turismo, que ha sostenido la economía española hasta nuestros días.

El Parlamento Europeo aprueba “congelar las relaciones con el estado español hasta que sea restablecida la democracia” con el apoyo de liberales, conservadores y gaullistas

En un plano institucional internacional, el golpe será especialmente duro para un régimen que siempre miró a Europa como su horizonte civilizatorio. Varios países europeos proceden a retirar sus embajadores de Madrid, un total de 17. En el Parlamento Europeo, una propuesta del grupo socialista consigue “congelar las relaciones con el Estado español hasta que sea restablecida la democracia” con el apoyo de liberales, conservadores y ese particular producto de la política europea que fue el gaullismo.

El único apoyo internacional al régimen franquista vendría de la sanguinaria dictadura militar chilena que se había impuesto en el poder tras el golpe de estado contra el Gobierno de Allende en 1973.

El fin de la dictadura franquista y la transición de las elites

Unos días más tarde, el 1 de octubre, un Francisco Franco completamente decrépito dará su último discurso público antes de su muerte. En la habitual Plaza de Oriente, el dictador lanza una débil arenga donde culpa de los desórdenes a las “elites judeomasónicas de izquierdas en la política y a los terroristas-comunistas en lo social”. Parecería que tras la liberalización y la particular vía hispana al fordismo que se experimentaría durante la década de 1960 y parte de los 70, el Régimen volvía a sus orígenes, a la sacrosanta Cruzada del 36. Nada más lejos de la realidad.

Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975, España era ya el único país de Europa occidental que no tenía una democracia representativa. En Portugal se habían realizado las elecciones en abril de 1975 y en Grecia la dictadura de los coroneles había caído a finales de 1974. La anomalía fascista marcaba los últimos pasos hacia su final.

Un régimen en el que cualquier forma de mediación —baste pensar en la simple instalación de semáforos a petición de una asociación vecinal— se respondía con represión, estaba condenado a desembocar en un conflicto abierto y, en consecuencia, no podía sostenerse demasiado tiempo. Al mismo tiempo, era necesario frenar la creciente conflictividad obrera. Desde 1973, los salarios habían aumentado año tras año, impulsados por ciclos de lucha unitaria, mientras que la renta industrial caía hasta situarse en niveles negativos en 1975. En términos marxistas, los salarios se habían desligado de la relación capital/trabajo en su dimensión sindical para convertirse en un factor de presión política. Sin beneficios no hay ciclo, y sin ciclo, hay crisis.

Es necesario un cambio. El pacto entre élites se pone en marcha. El resto es bien sabido, aceptación de una democracia de tipo turnista entre el partido encarnado por Fraga y un renacido PSOE, que de ocupar un papel anecdótico en la oposición antifranquista, emerge con el clan de la tortilla como la opción razonable, una socialdemocracia al estilo “europeo” frente al estigmatizado PCE, demasiado radical para los vencedores de la “Cruzada del 36”.

A todo este pacto, que se sustenta sobre la base popular de las clases medias que han crecido durante el periodo de estabilización y la conformación de la “sociedad de propietarios”, se suman las élites autonómicas del PNV y del Pujolismo. A los Pactos de la Moncloa, por su parte, les tocará poner fin a la conflictividad obrera a partir de la regularización de la actividad sindical.

La transición no cerrada en Euskal Herria

Conviene señalar que esa misma crisis fue percibida, aunque con un sesgo distinto, dentro de ETA ya en 1973, a raíz de las repercusiones que tuvo en las cúpulas del régimen el secuestro de Felipe Huarte, el primer empresario retenido por la organización. En un ejercicio de “análisis del discurso”, elaborado por su militante Bixente mientras aguardaba a que se calmaran las aguas tras el exitoso secuestro y el posterior pago del rescate, se recoge una polémica publicada en la prensa provinciana navarra.

En ella, Emilio Romero, franquista convencido y articulista del diario Pueblo, lamenta de que la familia Huarte solo se haya sentado a negociar cuando ha habido una amenaza de muerte de por medio, en lugar de hacerlo por el canal normal y preceptivo, el Sindicato Vertical. No hacerlo termina ofreciendo una ventana de oportunidad a grupos cuya finalidad era insurreccional, incluso a partir de una simple huelga salarial. Muy pronto, sin embargo, Romero fue obligado a guardar silencio, aunque la polémica puso de relieve la división entre la élite fiel al régimen y laque buscaba un acercamiento hacia una democracia liberal homologable con el resto de Europa.

A partir de esta constatación, tiene lugar un debate en ETA sobre el papel que cumple la lucha armada como acelerador de las fracturas del régimen y que básicamente viene a repetir, bajo nuevos esquemas las razones de la escisión de ETA VI. Según las corrientes más obreristas dentro de la organización, el ejercicio de la lucha armada conlleva una represión que dificulta el trabajo político en las fábricas. Incluso cuando las acciones resultan exitosas, tienden a trasladar el desenlace de los conflictos a manos de una vanguardia armada que actúa de manera “externa” al desarrollo directo de la lucha de clases en los centros de trabajo. De esta idea nació LAIA, a partir de la salida del frente obrero. Las otras dos opciones son las manejadas por ETA (pm) y ETA (m). En este debate, la cuestión no gira tanto acerca de la utilidad o no de la lucha armada, que se da por supuesta, sino sobre su utilidad estratégica.

En ETA (m), y debido a las exigencias propias de la clandestinidad, se consideraba que, por seguridad del conjunto del movimiento, la organización armada debía mantenerse completamente independiente del resto de estructuras. En un plano más general, frente a la eventual apertura del régimen franquista, se entendía que la lucha armada representaba una forma de conflictividad imposible de ser absorbida por el nuevo marco político en gestación y que la espiral de la acción-represión-acción conducía a un ciclo que podía desembocar en la toma de conciencia por parte del pueblo y de ahí a la insurrección popular general.

Esta concepción, en el fondo, no distaba mucho de la decisión que tomaría la cúpula del PCE (m-l) desde Suiza y que llevo a los militantes del FRAP a comenzar a asesinar policías, eso sí, de forma mucho menos capacitada a nivel técnico y con una cobertura ideológica más cercana al marxismo-leninismo que a la de ETA.

De fondo, se encuentra uno de los sustratos de época propios de los 70, en auge en la Europa de la época, y que a partir de la experiencia de las guerras de liberación nacional en Cuba y Argelia adopta la estrategia del foquismo y de que “una sola chispa puede prender la pradera”, aunque con un componente experiencial y vivencial muy fuerte.

En un intento por frenar las posturas más militaristas, la solución planteada por Pertur en la ponencia Otsagabia de ETA (pm) fue el desdoblamiento entre el partido EIA y los grupos militares bereziak de los que formaba parte Txiki

La posición de ETA (pm), elaborada por Pertur, difiere sin embargo de esta lectura, y apoyándose en la lectura de La crítica de las armas de Regys Debray, sostiene que es necesaria una estructura que aúne momentos de luchas de masas y acciones militares, de ahí el nombre de político militar. La solución planteada en la ponencia Otsagabia por el desdoblamiento trataba de un intento por frenar las posturas más militaristas en el seno de la organización. De aquí nacerán el partido EIA por un lado y por otro los grupos militares, con el nombre de los bereziak de los que Txiki formará parte.

Precisamente, cabe situar el origen de lo que hoy comprendemos por izquierda abertzale a partir de los comités de solidaridad antirrepresivos en defensa de Tupa y Otaegi, que más tarde fueron mantenidos como marco para la coordinación de un frente amplio que aglutina a los partidos abertzales de izquierda, sindicatos y otras organizaciones. Es en ese marco donde nacería la alternativa KAS y su programa de siete puntos, según el cual las fuerzas abertzales aceptarían el proceso que se abría con la transición.

Dicha coordinadora nunca funcionará del todo debido a las divergencias existentes en su seno sobre cómo afrontar la Reforma, entre la negativa de máximos o cierto posibilismo. En cualquier caso, la participación de la coalición EIA-EMK en las elecciones generales de 1977 terminó por dinamitar cualquier intento de convergencia y construcción de una única fuerza abertzale ante la Transición.

Lo más cercano será la aceptación del marco de KAS como bloque dirigente, bajo la hegemonía de HASI y ETA (m). KAS funcionará como un paraguas para muchos de los descontentos con la Transición, en un contexto en el que las fuerzas de extrema izquierda se iban diluyendo y los polimilis aceptaban un marco cada vez más reformista, alejado de las concepciones originales expresadas en la ponencia Otsagabia.

Ahora bien, se acepte la tesis del marco autónomo de la lucha de clases o se opte por otras explicaciones, lo cierto es que la Transición en Euskal Herria no significó el fin de la conflictividad social. Esta se prolongará durante mucho tiempo, dando lugar a lo que Emmanuel Rodríguez denomina en su obra ¿Por qué fracasó la democracia en España? (Traficantes de Sueños, 2015) como la “excepcionalidad vasca”, la euskal iraultza. Una anomalía caracterizada por la continuidad de la lucha armada y por un movimiento de liberación nacional con una fuerte base popular, acompañado de un movimiento social vibrante que desbordaba a la propia izquierda abertzale. A su vez, esto tendría como producto el rechazo al plebiscito constituyente de 1978 y la existencia de un movimiento obrero que resultó mucho más indomesticable que en el resto del Estado Español y que se alargó hasta el cierre de las fábricas durante la desindustrialización de la segunda mitad de los años 80.

A cincuenta años de los últimos fusilamientos del franquismo

En 2025 se cumple el 50 aniversario del fusilamiento de Txiki, Otaegi, Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Las biografías resultan lejanas unas de las otras. El hijo de extremeños convertido en gudari, un baserritara, un huérfano de Barcelona y dos jóvenes estudiantes universitarios que se politizan en el ambiente estudiantil de los 70. No obstante, todos ellos coincidieron en los ambientes de lucha y politización de los últimos años de una dictadura que murió matando.

El mejor homenaje que se puede hacer a los últimos cinco fusilados del franquismo es el de alejarnos de convertirlos en un mito, para ser un recuerdo vivo de la lucha de una clase que se forja a partir del conflicto.

Sin embargo, el mejor homenaje que se puede hacer a estas personas —haciendo un uso político de la memoria antifascista— es alejarnos de las mitologías y acercarnos al recuerdo vivo de la lucha de una clase que siempre es más que “sociológica” y que se forja a partir del conflicto. Nos corresponde conservar el legado y la memoria de sus vidas, donde la acción y la voluntad desafiaron al poder, junto con los cientos de personas que perdieron la vida en la lucha contra el franquismo. En este sentido, y citando al Marx del18 Brumario de Luis Bonaparte, los últimos cinco fusilados del franquismo hicieron suyos los años 70, pero no lo hicieron de forma arbitraria, en condiciones elegidas por ellos mismos sino en las que se encontraron, en luchas de barrio, en fábricas, en la clandestinidad o dando apoyo logístico a otros compañeros.

Hoy, a nosotras y nosotros, nos toca encontrar nuestros propios imaginarios, lenguajes, deseos, prácticas y posibilidades en las actuales circunstancias, que son completamente distintas a las de entonces. Continuaremos desafiando el estado de las cosas.

Galicia

Las sombras que persiguen a los últimos fusilados del franquismo: medio siglo de preguntas sin respuesta

Hemeroteca Diagonal

Una vela encendida en la noche más larga

Se aviva el fuego de la memoria sobre los represaliados de Franco: se reeditan libros, y ahora aparece un documental sobre el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota centrado en Humberto Baena.

Cultura de la Transición

Sophie Baby: “En los 70 se esperaba la guerra civil, la percepción era que habría un millón de muertos”

El discurso político generalista ha defendido el carácter incruento del paso del régimen franquista a la democracia del sistema del 78. Sin embargo, durante la Transición hubo centenares de muertos. La autora de El mito de la transición pacífica (Akal, 2018) ha realizado un estudio científico sobre la realidad y la utilidad de ese constructo.

Partidos políticos

Pactos de la Moncloa, la primera como tragedia la segunda como...

¿Tienen los nuevos Pactos de la Moncloa algo que ver con los viejos? Todo y nada. Todo por la forma, por la comedia, porque los firmantes son los herederos paródicos de los primeros firmantes. Nada, porque las condiciones no tienen en absoluto comparación con las de aquel tiempo.

Euskal Herria

“La diferencia entre ETA militar y LAIA fue entre un bloque dirigente y un partido vanguardia”

Transición

Imanol Satrustegi

“La Transición fue una reacción de la burguesía para evitar un derrocamiento revolucionario”

Memoria histórica

El Gobierno anula la condena a uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63939251485 2000w)

.jpg?v=63939251485 2000w)