We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Culturas

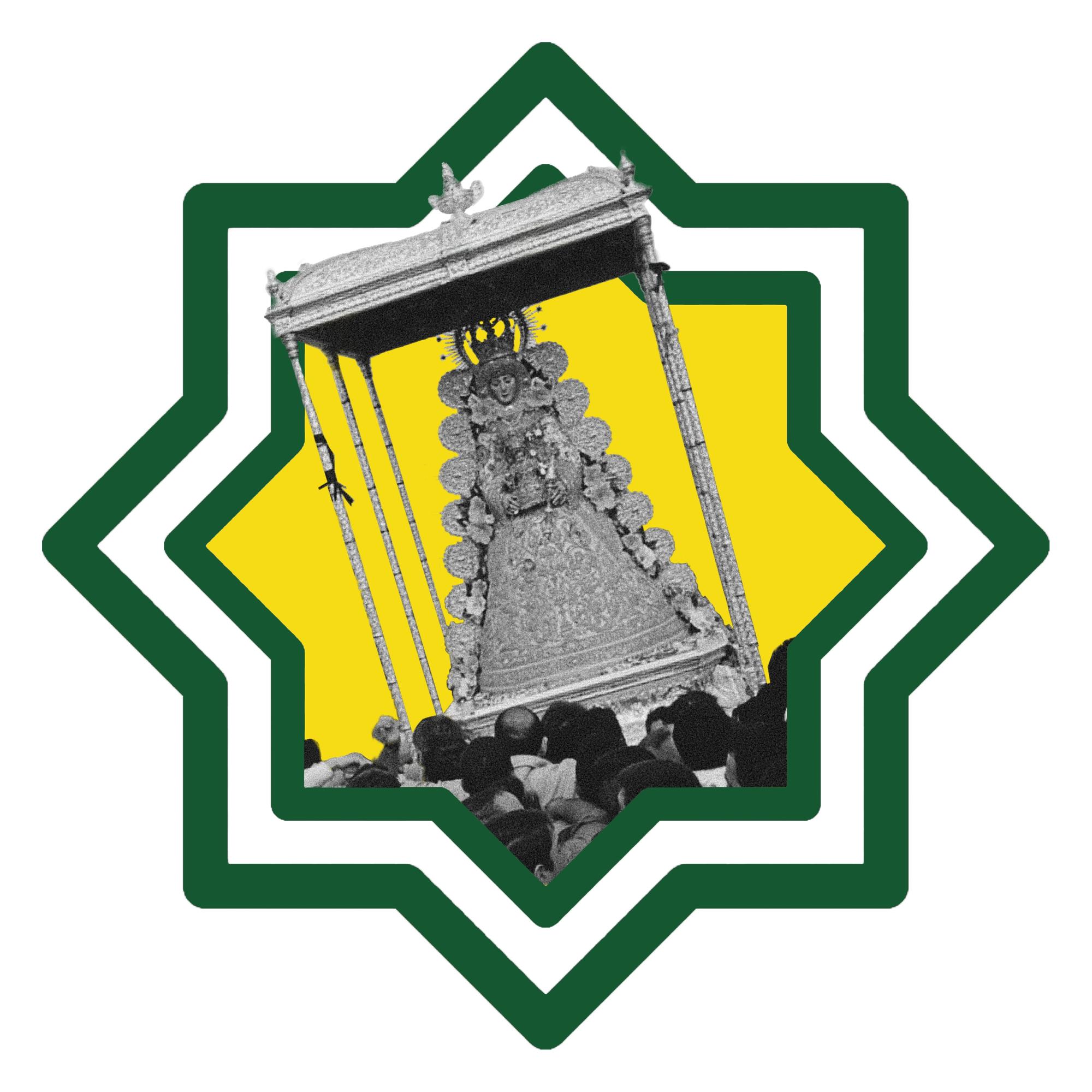

Rocío: El ritual de una madre sagrada

Estas semanas atrás habríamos experimentando cómo desde algunos medios de comunicación centrípetos se hubiera narrado la romería del Rocío. Se tomaría el Rocío como la síntesis de lo que para muchos españoles supone Andalucía: una región de vagos, gentes rurales que hablan mal, fanáticos del catolicismo y que siempre están de fiesta, una mirada que contiene una alta dosis de xenofobia, clasismo y paternalismo.

“La Birhen del Roçío

no êh obra umana;

que bahó de lô çielô

una mañana.

Eço çería

pa çêh Reina y Madre

de Andaluçía”

Popular sevillana de Muñoz y Pabón de 1919. Propuesta de andaluz escrito EPA

Estas semanas atrás habríamos experimentando cómo desde algunos medios de comunicación centrípetos se hubiera narrado la romería del Rocío. El relato nos mostraría el reflejo de una sociedad catalogada de “fanática”, “fundamentalista” y “primitiva”, coadyuvando al incremento de los estereotipos producidos por la andaluzofobia para mantener el statu quo de subordinación y dependencia económico-política de nuestro país en el seno del Estado español. Se tomaría el Rocío como la síntesis de lo que, para muchos españoles –tanto conservadores como progresistas-, supone Andalucía: una región de vagos, gentes rurales que hablan mal, fanáticos del catolicismo y que siempre están de fiesta –y, ahora con la emergencia del animalismo, que maltratan a sus animales-. Esa mirada sobre este hecho social que tiene lugar en Andalucía contiene una alta dosis de xenofobia, clasismo y paternalismo; pero, sobre todo, es una mirada reduccionista, simplista y unidimensional.

La Andalucía de nuestros días es una sociedad con uno de los índices más bajos de práctica sacramental católica de todo el Estado. Sin embargo, la masiva participación en fiestas y rituales de religiosidad popular parece un paradójico contrapunto a esta realidad. Esto se debe a que esos rituales no sólo pueden ser explicados desde una óptica religiosa, sino –por encima de ella- desde una óptica identitaria. Quien se acerca al Rocío –y a otras fiestas religiosas populares- y sólo ve un acto religioso es como si estuviera ante un rico y diverso escenario con múltiples representaciones y, únicamente, focalizara su mirada en una de ellas. El Rocío es un ritual festivo popular reflejo de la(s) comunidad(es) que lo celebra(n); un lenguaje sobre la realidad, una construcción sociosimbólica de la misma, en la que se pueden observar procesos históricos, sociales, políticos, ideológicos y los conflictos acaecidos en una comunidad concreta, expresados en un nivel simbólico.

El Rocío es un fenómeno exponente de lo que diversos científicos sociales han denominado glocalización. Se trata de un constructo conceptual en el que se sintetizan las dos dinámicas que gobiernan en la actualidad el sistema mundo: la globalización y la localización. La glocalización consiste en la activación de identificaciones colectivas de los pueblos-naciones, etnias, sectores sociales subalternos y todos aquellos grupos que se definen en torno a ideologías y valores de tipo cultural (localización) en contestación a los efectos de homogeneización cultural producidos por la globalización (Moreno Navarro y Agudo Torrico, 2012). Con este tipo de rituales, las comunidades mantienen un arraigo, una identidad colectiva, elementos que los significan ante el avance perverso de un movimiento que busca imponer una única cultura, unificadora del mundo occidental contemporáneo. Es, pues, un elemento de resistencia identitaria, donde se expresan diversos modelos representativos de la cultura donde el ritual tiene sentido: la andaluza.

A pesar de que en la Andalucía contemporánea la práctica sacramental esté descendiendo, esto no quiere decir que la andaluza sea una sociedad secularizada o en proceso de secularización, sino en proceso de laicidad, como todas las sociedades ancladas en el paradigma de la modernidad. Estoy de acuerdo con el análisis que hizo Isidoro Moreno (2003) sobre la modernidad. Ésta se caracteriza no por ser un tiempo de secularización –esto es, de desacralización- sino un espacio-tiempo de fragmentación del ámbito de lo sagrado. La misma se compone de diferentes sacralidades –los dioses o diosas religiosas, la diosa razón, el Estado-nación, la historia como teleología, etc.- sobre las que reina el Mercado como absoluto social central, como sacro primus inter pares, subsumiendo –en ocasiones- en su lógica a las otras sacralidades.

Además, para entender el complejo fenómeno del Rocío desde una perspectiva religiosa, considero que se debe analizar desde las lentes que nos proporciona el concepto de religiosidad popular. Se trata de un conjunto de creencias y prácticas de carácter mágico-religioso-colectivo y vivenciales situadas en los márgenes de la oficialidad institucional eclesiástica, donde tienen lugar una multitud de expresiones festivas, sensuales, orgiásticas, ideológicas, identitarias, emocionales, ecológicas, etc., donde las comunidades expresan la trascendencia y su memoria colectiva; prácticas que no son directamente sancionadas por la Iglesia católica ni totalmente controladas por ella. Sin embargo, la religión oficial y la popular se complementan bajo un delicado equilibrio de legitimidad, produciendo un complejo ritual híbrido constituido por una doble condición oficialista y popular. En este sentido, el Rocío sería lo que Marcel Mauss (2009) denominó un hecho social total.

El Rocío es un lugar de peregrinaje originado por una hierofanía, es decir, por la aparición de un objeto sagrado: la virgen (González Faraco y Murphy, 2002). Geográficamente, está situado en un cruce de caminos entre las costas de Huelva y Cádiz, el Aljarafe y el Condado de Niebla, comarcas que conforman su histórico territorio de gracia (Christian, 1978). La aldea supone un lugar central de un espacio biocultural singular donde históricamente se han producido tensiones y disputas entre las poblaciones limítrofes al coto de Doñana por el control de los recursos y la reproducción de rituales. Pero, a su vez, se trata de un lugar de frontera con la naturaleza percibida como virgen (Moreno Navarro, 1995); naturaleza virginal simbolizada en el icono cultural de la diosa-madre que adquirió la advocación del lugar –primero de las rocinas y, con posterioridad, rocío-. En torno a este icono religioso-identitario-ecológico se han desarrollado diferentes conflictos históricos, siempre de forma latente y expresados en el plano simbólico. En estos conflictos se deben destacar la secular tensión entre los pueblos de Villamanrique y Almonte por el control simbólico del icono; los seculares conflictos de las clases populares con las instancias eclesiásticas; el nombramiento de la virgen como patrona almonteña en contestación a la imposición del ducado de Medina Sidonia de que en las poblaciones de su dominio lo fuera la virgen de la Caridad (Comelles, 1993; Moreno Navarro, 1995); las distintas instrumentalizaciones que, desde el siglo XIX, sobre el icono han fraguado las ideologías políticas nacionalcatólicas y su utilización para la legitimación de todo tipo de sucesos o, incluso, regímenes políticos, así como la criminalización de otros.

Sin embargo, por encima de todo, pienso que la virgen del Rocío es el icono-símbolo del territorio de la marisma y el coto de Doñana. La disputa por ese ecosistema se ha reproducido histórica y simbólicamente a través del icono de la virgen. La defensa que de ella hace Almonte es una defensa de su primacía sobre esos terrenos, simbolizada en la legitimidad y el privilegio que sólo ellos tienen sobre la imagen mariana. De ahí esa actitud de posesión que tanto fascina al mundo moderno y tan criticada es por todo tipo de corrientes de pensamiento, tanto (ultra)conservadoras como progresistas. Esto debe entenderse desde una perspectiva simbólica y, la antropología, puede servir para la comprensión de esos hechos.

Para quien no la conozca, la romería del Rocío es un ritual que se estructura en cinco actos. El primero de ellos es lo que se denomina hacer el camino, un tránsito de peregrinos desde la localidad donde radica cada hermandad hasta la aldea del Rocío, que se realiza a pie, a caballo o sobre un carro tradicional, acompañando a un simpecado colocado en una carreta que es tirada por los animales tradicionalmente utilizados para las labores ganaderas y agrarias principales de la localidad de origen –normalmente, bueyes o mulos de carga-. El segundo acto es la recepción y presentación de cada una de las hermandades ante la virgen, donde, por orden de antigüedad, las carretas con los simpecados son recibidas por la hermandad matriz de Almonte, la jerarquía eclesiástica y algunas autoridades civiles, representantes de los poderes que controlan la organización del ritual. El tercer acto es la misa de romeros, a la que asisten los representantes oficiales de las hermandades con los simpecados, siendo el único rito en el que detenta cierto protagonismo la jerarquía eclesiástica. El cuarto acto es el rosario cantado, realizado por el conjunto de las hermandades, que parten desde un punto concreto de la aldea hasta la ermita. Tras éste, tiene lugar el quinto, último y trascendental acto de la romería, lo que Fernando Ruiz Vergara (1980) denominó frenético acto de posesión del icono –privilegio de los almonteños-, con el que da comienzo la anárquica procesión de la virgen del Rocío por las calles de la aldea visitando a cada una de las hermandades. El final de la procesión supone la conclusión de la romería, partiendo cada hermandad en un camino de vuelta a sus localidades de origen.

En la procesión se vivencian emociones intensas: se gritan vivas, se canta, se tocan las palmas, se abraza, se reza, se pelea por coger el paso de la virgen… Entre varias personas suben a los sujetos impedidos físicamente para enfrentarlos a la deidad femenina que todo lo puede; vuelan los niños entre las miles de cabezas arremolinadas en torno al paso para que toquen el manto protector de la fértil diosa. Se llora, se bebe, se suda, se disputa, se disfruta y se siente hondamente en una especie de catarsis colectiva en la que todos los participantes se funden y se confunden. Todo ello, siguiendo la lógica de los estudios sobre la magia contaminante realizados por Frazer (1944), según la cual, las cosas que se ponen en contacto con el objeto sagrado mantienen su influencia una vez separadas. De ahí las prácticas de tocar a la imagen, su paso, sus flores, su ajuar o todo tipo de elemento que haya estado en contacto permanente con ella.

Durante los días que dura la romería, se (re)produce todo un imaginario colectivo que sintetiza la imagen de una Andalucía tradicional, en un claro ejemplo de lo que el historiador británico Eric Hobsbawm (2002) denominó invención de la tradición. Se pasea a pie, montando a caballo o en carros tirados por mulos; se conquista una aldea con viviendas de tipo rural y cuyas vías son arena; se visten los trajes de flamenco típicos que identifican a Andalucía: el traje corto con sombrero para los hombres y el traje de gitana, de flamenca o de faralaes para las mujeres. Este elemento de arreglo se denomina así por ser el traje de gala de las ocasiones festivas de múltiples ferias y romerías andaluzas y que, como bien ha definido etimológicamente Antonio Manuel Rodríguez (2019), procede de los conceptos árabes farah (alegría) y libss (vestido o traje): farah libss, traje de la alegría que, en Andalucía, es el vestido de irse de farra, de irse de feria (ambos conceptos también ligados a la alegría, al término farah). Es el traje de flamenca (falâh mankûb): falâh significa campesino/a y mankûb significa marginado/a, desahuciado/a o desposeído/a. En definitiva, el traje de la alegría de la campesina marginada. Todo esto supone, pues, la inmersión en lo que Bajtin (2005) denominó como carnavalización: la producción de una (contra)cultura apartada de la reproducción de los valores ideológicos dominantes, rompiendo efímeramente con ellos y con sus rígidas estructuras y jerarquías sociales. Se trata de un mundo al revés, de una subversión del orden social a través de una fiesta de vida, de abundancia compartida, báquica, orgiástica y liberalizadora que debe ser interpretada como una exaltación gozosa del existir y de la búsqueda de la felicidad.

El salto a la reja, acto de apropiación del icono, supone un discurso simbólico en el que –ante tantos participantes foráneos- los almonteños manifiestan que sólo a ellos corresponde el derecho de poseer y portar a la imagen sagrada. Isidoro Moreno (1976, 1995) lo ha interpretado como un robo y una inversión simbólica de roles en la que, múltiples jóvenes de Almonte, en su mayoría representantes de clases populares, reivindican rebelde y violentamente que a ellos corresponde la protección y el control sobre el objeto sagrado que simboliza a la marisma –la reina de esas marismas- y a la madre/diosa de la fecundidad dadora de vida –la madre de dios, la blanca paloma…-; objeto sobre el que se sustenta el poder simbólico y comunitario del pueblo de Almonte. Pero esta acción simbólica se trata de un manifiesto evanescente, una socialización del poder que sólo dura unas horas ya que, durante el resto del año, el control del símbolo es detentado por las autoridades de la hermandad, el clero y las distintas élites políticas.

El Rocío es toda una dramatización ritual (Mancha Castro, 2020), reflejo de un proceso histórico que debe ser leído en clave simbólica; un híbrido, una superposición de múltiples visiones, funciones y significados que dan lugar a un todo contracultural, inconexo, anárquico, difícil de analizar y percibir. Pero todas esas visiones se concentran en un único icono, enigmático y polisémico. La fiesta que se le tributa –la romería- es un complejo ritual vinculado “con la primavera y la reproducción de la naturaleza”, que se simboliza en el icono de la mujer exaltada como reproductora de la vida (Jiménez de Madariaga y Delgado Méndez, 2015: 90). Esta adoración hacia la figura femenina-materna puede hincar sus raíces en la especial atención y culto que recibieron diversas deidades precristianas –como Astarté, Tanit, Artemisa, Afrodita, Diana o Venus- en lo que hoy es Andalucía. Lo que se refleja en el icono de la virgen del Rocío y su romería es una suerte de matrifocalidad simbólica que ha sido traspasada al terreno de lo religioso.

Esa virgen es paradigma de nuestra rica religiosidad popular, de nuestra etnicidad, de nuestra manera de comprender y simbolizar los procesos ecológicos. Porque esa virgen simboliza todo eso a la vez, todas esas significaciones, que son expresadas al modo de la cultura vernácula de Andalucía. Es el símbolo de la madre en sus diversas significaciones. La madre de un dios, del dios-hombre en el sentido cristiano-católico. La madre del pueblo, de los hijos del pueblo, es decir, la madre de la patria (la matria). La madre naturaleza, diosa ecológica de la fertilidad y la fecundidad, que simboliza esas marismas virginales donde habita. La madre que es reproducida, en todos estos sentidos, por muchos andaluces que emigraron, vinculándolos a nuestro país, aunque estén ausentes... Ella simboliza la mater Andalucía.

___________________________________________________________________

Referencias bibliográficas

Bajtin, M., 2005. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.

Christian, W. A., 1978. Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle español. Madrid, Tecnos.

Comelles, J. M., 1993. Rocío. Política y Sociedad, 12, pp. 149-161.

Frazer, J. G., 1944. La rama dorada. Magia y Religión. México: Fondo de Cultura Económica.

González Faraco, J. C. y Murphy, M., 2002. El Rocío: la evolución de una aldea sagrada. En Murphy, M. y González Faraco, J. C. (coords.). El Rocío: análisis culturales e históricos. Huelva: Diputación Provincial, pp. 55-91.

Hobsbawm, E., 2002. Introducción: La invención de la tradición. En Hobsbawm, E. y Ranger T. (eds.). La invención de la tradición. Barcelona: Crítica, pp. 7-21.

Jiménez de Madariaga, C. y Delgado Méndez, A., 2015. Cultura y tradición crucera en el Condado de Huelva: expresiones compartidas en torno al mes de mayo. Revista PH, 88, pp. 82-93.

Mancha Castro, J. C., 2020. La dramatización de una ciudad. Significaciones rituales urbanas de la Semana Santa de Huelva. Disparidades. Revista de Antropología, 75(1), e013. DOI: https://doi.org/10.3989/dra.2020.013.

Mauss, M., 2009. Ensayo sobre el Don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Madrid: Katz Editores.

Moreno Navarro, I., 1976. Rocío: rebelión al amanecer. Torneo. Semanario Popular Andaluz, 2, pp. 14-20.

Moreno Navarro, I., 1995. El Rocío: de romería de las marismas a fiesta de identidad andaluza. En Fraguas Fraguas, A. Fidalgo Santamariña, X. A. y González Reboredo, X. M. (coords.). Romerías y peregrinaciones. Simposio de Antropoloxía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 121-141.

Moreno Navarro, I., 2003. La Trinidad sagrada de nuestro tiempo: mercado, estado y religión. Revista Española de Antropología Americana, 13, pp. 13-26.

Moreno Navarro, I. y Agudo Torrico, J., 2012. Las fiestas andaluzas. En Moreno Navarro, I. y Agudo Torrico, J. (coords.). Expresiones culturales andaluzas. Sevilla: Aconcagua, pp. 165-218.

Rodríguez Ramos, A. M., 2019. Flamenco. Arqueología de lo jondo (2ª ed.). Córdoba: Almuzara.

Ruiz Vergara, F. (dir.), 1980. Rocío [Película-Documental]. España: Tangana Films.

Relacionadas

Opinión

Opinión La vigencia del Tierra y Libertad

El Salto Radio

El Salto Radio Fallece Juana Orta, la memoria de la mujer trabajadora

Andalucismo

Día de Andalucía ¿Por qué Andalucía sigue celebrando el 28F?

Hola. Excepcional artículo que está "de dulce" para quienes nos gusta la historia y antropología. Enhorabuena. Solamente se le echa en falta referencias a los paralelismos entre la Virgen del Rocío y la primigenia diosa Astart, a quien ya se denominaba "la Blanca Paloma", "el lucero del alba" o "la estrella de la mañana". Y otros como, por ejemplo, la representación del dios Baal (asociado a Astarté) como un buey con un yelmo metálico, o representar a la diosa con una media luna flanqueada por estrellas tartésicas. Dejo aquí otro artículo (sin terminar) que pienso complemente este a la perfección: https://tipicodeandalucia.com/pasado-religioso-tartesico-fenicio/

Para "paradójico contrapunto" es la ilustración de este artículo. la Estrella tartésica, el símbolo del País Andaluz, envolviendo a un icono del misticismo católico que introdujeron a sangre y fuego los invasores norteños. El que ha realizado esta imagen se ha lucido.

.jpg?v=63916073251)

.jpg?v=63916253653)

.jpg?v=63913943320)

.jpg?v=63913943320)